Koloniales Kulturgut: „Rückgabe ist keine Bedrohung“

Der Umgang mit Sammlungen aus der Kolonialzeit ist ein drängendes Thema der Museumswelt. Das neue Regierungsprogramm sieht vor, einen „zusätzlichen Bereich für postkoloniale Provenienzforschung“ zu etablieren. Was damit gemeint sein kann, weiß Khadija von Zinnenburg Carroll, Australierin mit österreichischen Wurzeln: Die Harvard-Absolventin und Professorin an der Universität Birmingham beschäftigt sich seit Langem in wissenschaftlicher und künstlerischer Form mit kolonialen Kulturgütern.

KURIER: Sie veröffentlichen 2020 ein Buch über den Penacho, den aztekischen Federschmuck im Weltmuseum, der lange vor den aktuellen Debatten Gegenstand von Rückforderungen war. Wie kam es dazu?

Khadija von Zinnenburg Carroll: Ich bekam 2009 eine Einladung, zu einer Biennale nach Mexiko zu fahren und war total überrascht, dass Mexikaner alle ganz verzweifelt über „unseren“ Penacho geredet haben. Für mich wurde der Penacho zu einem Prisma für mein Denken. Mich interessiert die soziale und politische Dimension von Restitution. Durch die indigenen Australier, in deren Nähe ich aufgewachsen bin, habe ich über Jahre hinweg mitbekommen, wie wichtig diese alten Kulturgüter für sie sind. Dieses Wissen, der Zugang zu den Geschichten und Objekten der Familie ist essentiell für ein gesundes Weiterleben – natürlich nicht nur für indigene Völker.

Es wird 2020 im Weltmuseum eine große Azteken-Ausstellung geben, mit dem Penacho im Zentrum. Im Vorfeld wurde erneut betont, dass das Objekt nicht transportabel ist. Inwiefern erübrigt sich eine weitere Diskussion um eine Rückgabe?

Es gibt auch eine Restitution von geistigem Eigentum. Es geht um neue Formen des Zugangs, einerseits für die Mexikaner, die ein Interesse an der Sammlung haben, andererseits für Museen wie das Weltmuseum Wien, die bereichert werden können durch das Wissen jener Menschen, die dieses Kulturgut in einem lebenden Kontext halten. Da gibt es ein unheimliches Potenzial für viele Formen der zeitgenössischen künstlerischen Forschung mit diesem Kulturgut. Derzeit arbeite ich an einer Performance, um die komplexe Geschichte des Penacho darzustellen.

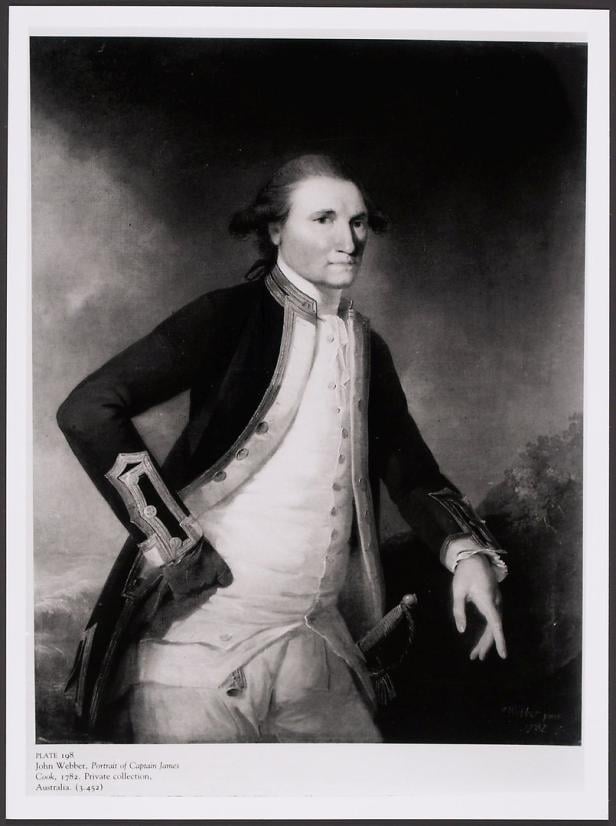

Sie sind auch eng mit der Geschichte Captain Cooks vertraut und haben mitveranlasst, dass zum 250. Jahrestag der Landung Cooks in Neuseeland Objekte an die Maori-Bevölkerung zurückgeführt wurde. In Wien lagert weiter ein großer Teil von Cooks Sammlung.

Es ging um 32 Objekte aus vier Sammlungen in Großbritannien, die gingen nach Neuseeland zurück. Das Projekt war von großem Interesse für die Maori-Stämme, die in dem Zusammenhang auch ihre zeitgenössische Kunst als Antwort auf diese Objekte zeigen konnten. Ich habe mit Maori-Vertretern gesprochen und gefragt, was sie aus Wien wollen würden. Sie haben wieder betont, dass ihnen eine lebendige Geschichte wichtig ist, die direkt anhand dieser alten Objekte entsteht. In ihrem Weltbild sind die „Objekte“ nämlich „Subjekte“ – ihre Ahnen. Und es geht um Partnerschaft – dass es seriöse, gleichberechtigte, bedeutsame Beziehungen mit Institutionen wie dem Weltmuseum gibt.

Gibt es eine – vielleicht noch nicht ausformulierte, aber gewünschte – Rückforderung von Maori-Gemeinden gegenüber der Cook-Sammlung in Wien?

Nein, es müsste zuerst Stück für Stück erforscht werden, zu welchem Stamm jedes Objekt gehört. Dazu machen wir z.B. eine Analyse der geschnitzten Designs. Das braucht wiederum Unterstützung der relevanten Schnitzer. Nur wenn klar ist, wessen Vorfahren etwas gehört hat, kann so eine Forderung gestellt werden. Wenn Restitution nur für ein schnelles politisches Spektakel instrumentalisiert wird – und die Maori kennen das gut – dann ist das eigentlich gegen deren Interesse. Sie sind sehr vorsichtig damit.

Sie werfen europäischen Museen in Ihrem Buch Skepsis vor. Mein Eindruck ist aber, dass das Bewusstsein, dass es nicht mehr nur um das Bewahren von Schätzen geht, in den Museen durchaus angekommen ist.

Das stimmt, doch man wünscht sich, dass Museen Orte sind, wo diese Umdenkprozesse zu räumlicher, materieller und legaler Realität werden können. Aber dazu muss auch die Kontrolle über die Deutungshoheit abgegeben werden, wobei ein ganz neues Verständnis im respektvollen Umgang mit Kulturgut erlernt werden muss.

Worin besteht dieses neue Verständnis von Kulturgut?

Es geht um entrissene Ritualobjekte. Ihnen ist durch die Musealisierung oft die performative Nutzung genommen worden. Es ist, vereinfacht gesagt, wie bei einer Autobatterie, sie muss genutzt werden, sonst wird sie leer. Der Eigentümer muss die Möglichkeit haben, sie performativ zu beleben, auch wenn das Museum der Besitzer bleibt. Wenn sich Sammlungen wieder aufladen, entsteht ein Raum für transkulturelle Kommunikation, dann bedeutet Restitution auch keine Bedrohung. Es ist dann auch nicht die Auflösung des Prinzips Museum, sondern eine extreme Bereicherung durch offene Beziehungen mit nichtwestlichen Institutionen für unsere Gesellschaft.

Was muss sich auf politischer Ebene ändern?

Gesetzesänderungen sind auf einer politischen Ebene absolut möglich. Österreich ist da in vielem schon weiter als andere Länder. Ich würde empfehlen, anhand dessen, was im Zusammenhang mit den Restitutionsfällen mit NS-Raubgut entwickelt wurde, Mittel, Gesetze, und Kompetenzen zu erweitern. Es braucht eine Institution, die sich nicht mit jeder Wahl ändert. Und es müsste mehr Ressourcen für die Dekolonialisierung, künstlerische und transkulturelle Forschung geben. Man will vermeiden, dass ein Streit entbrennt, wer denn ein größeres Leid erfahren hat. Es gibt in Europa mittlerweile eine Sensibilität gegenüber des NS-Kunstraubs. Das Gefühl dafür, was von außereuropäischen Kulturen gefordert wird, ist dagegen noch gering ausgeprägt.

Kommentare