Kafka-Jahr 2024: Anschauungsmaterial aus der Strafkolonie

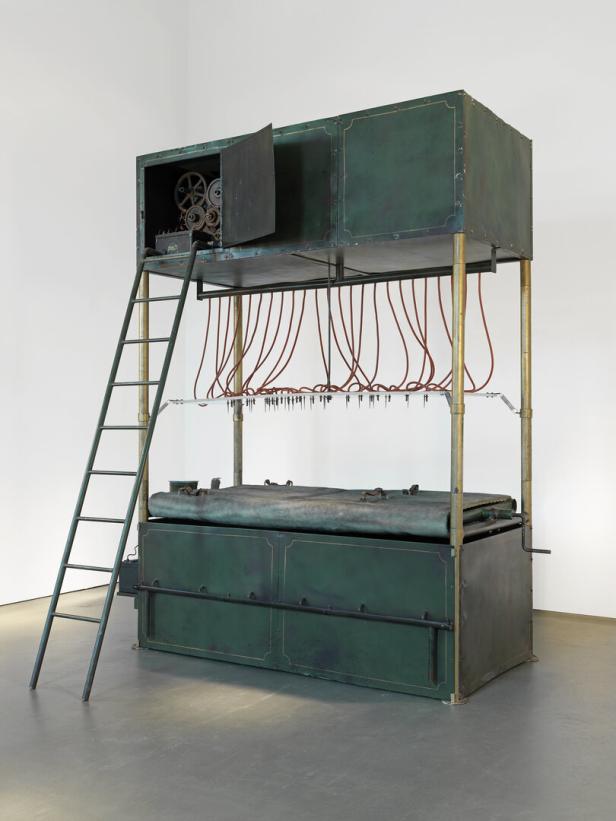

Als ob ein Zahnarztstuhl nicht schlimm genug wäre: In der düsteren Kammer, aus der immer wieder verzerrte Gitarrenklänge dringen, bewegt sich ein Bohrer automatisch über einem Sessel, der ebenso selbsttätig wild hin- und herfährt. Es ist eine Apparatur aus der Hölle, die aber zusammengeschustert und selbst gebastelt wirkt, mit Discokugel und Musikinstrumenten.

„The Killing Machine“ lautet der Titel des 2007 geschaffenen Werks von Janet Cardiff und Georges Bures Miller. Es ist, so erfahren wir, teilweise von Franz Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“ inspiriert – aber auch von der im Zuge von 9/11 und Guantanamo gebilligten Folter. Nun ist es eines der beklemmendsten Werke in der Schau „Kafka: 1924“, mit dem das Museum Villa Stuck in München derzeit die Gegenwartskunst nach Spuren des Autors absucht (bis 11. 2.).

Bereits der Ausstellungsmacher Harald Szeemann hatte die Maschine, die Verurteilten in einem qualvollen Prozess ihr Urteil mit Nadeln auf den Leib schreibt, auf Basis von Kafkas minutiöser Schilderung für seine Ausstellung „Junggesellenmaschinen“ 1975 nachbauen lassen. Auch diese Version ist als Exponat zu sehen. Denn wenngleich es oft die Sprache selbst ist, die bei Kafka unter die Haut geht und in seelischen Abgründen wühlt, so ist das Werk doch auch ein fruchtbarer Acker für Visualisierungen aller Art.

➤ Mehr lesen: "Kafka"-Miniserie kommt 2024 ins Fernsehen

Tangenten an Kafka

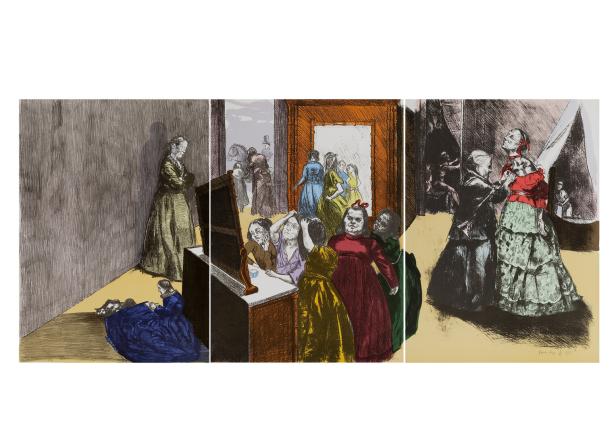

Die Münchner Schau, die einen Reigen von Gedenkveranstaltungen eröffnet, legt eine Reihe von Tangenten an Kafkas Werk, die nicht unbedingt in direkter Auseinandersetzung mit dem literarischen Vorbild entstanden. Die 2022 verstorbene britisch-portugiesische Künstlerin Paula Rego nahm zwar in ihrem Bild „Metamorphose“ direkt Bezug auf Kafkas „Verwandlung“, generierte aber auch in anderen Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken das Gefühl von Repression und Ausweglosigkeit im häuslichen Kontext wie in Kafkas Erzählung um Gregor Samsa, der sich eines Morgens in ein riesiges Ungeziefer verwandelt sieht.

Je suis Gregor

Mit „Scham“ ist in der Ausstellung das betreffende Kapitel überschrieben. Wer bei den biografischen Hintergründen Nachhilfe braucht, bekommt diese in der Schau in Form der an die Wand affichierten Graphic Novel von US-Zeichner Robert Crumb: Hier erfährt man etwa vom Kampf Kafkas gegen den dominanten Vater, seinen Ernährungsproblemen und seiner Frustration mit dem Brotjob als Jurist der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt (AUVA) in Prag.

➤ Mehr lesen: Bestsellerautor Daniel Kehlmann: "Muss man eine Heimat haben?"

Die Macht und Verworrenheit des juristischen Apparats war es aber auch, die dem Literaten Stoff für Geschichten wie „Der Prozess“ oder „Das Schloss“ einbrachte. Als weitere Konfrontation mit einem übermächtigen System zeigt die Münchner Schau jene Werkserie, mit der die Österreicherin Margot Pilz bekannt werden sollte: Sie war 1978 nach der Teilnahme an einem Frauenfest willkürlich in Polizeigewahrsam genommen worden, hatte in Folge ihren Fall minutiös dokumentiert – und ihren Frust über die eigene Machtlosigkeit in inszenierten Fotos, sogenannten „Sekundenskulpturen“, festgehalten. Nachzulesen, wie Österreichs Behörden ihre Maßnahmen gegenüber einer Frau damals fadenscheinig zu legitimieren suchten, ist absurd komisch und traurig zugleich.

Nicht alle Arbeiten der Schau haben dieselbe Dringlichkeit, doch insgesamt wird klar, auf welche Machtstrukturen der Dichter schon vor 100 Jahren seinen Finger hielt: In der Videoserie „Die Befragung“ ließ der Künstler Franz Wanner (ein Pseudonym) auf Basis exakter Recherchen nachstellen, wie der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) Asylwerbende befragte – mit dem Anliegen, Terrorverbindungen aufzudecken, wurden diese oft gezielt mit stereotypen Fragen unter Druck gesetzt. Wie es der Zufall will, schaut man vom Ausstellungsraum im ehemaligen Haus des Malerfürsten Franz von Stuck direkt in den Hinterhof jener Villa, in der einst der Nachrichtendienst residierte.

Kommentare