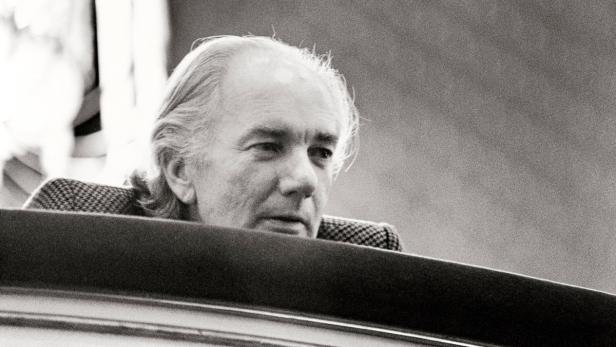

Gruß von Thomas Bernhard

Das ist fair, dass sich Thomas Bernhard jetzt wehren kann.

Peter Handke wird in seiner Kritik ja immer respektloser. Zuletzt nannte er den Mann, den er einst so verehrt hatte, Sand. Unnötiger Sand sei er. Jetzt redet Thomas Bernhard zurück, eh harmlos, so in der Art: Handke schreibe Zumutungen; er, Bernhard, höre schon die Bleistiftgeräusche des blinden Sehers. Handkes Nachteil sei halt, dass er noch lebe, dass er immer weiter und weiter ...

Sein Verleger Siegfried Unseld (der auch Peter Handkes Verleger war) macht fleißig mit: Handke habe leider das Gefühl für seine eigene Lächerlichkeit verloren. Stop.

Das war jetzt Fiktion. Komische, kluge, gehässige Fiktion. Siegfried Unseld starb vor elf Jahren, bei Thomas Bernhard werden es am 12. Februar schon 25 Jahre.

Verheiratet

Im Roman „Die Murau Identität“ ist es anders. Bernhard lebt inkognito, nennt sich Franz-Josef Murau (wie seine Figur in der „Auslöschung“) und terrorisiert vergnügt die Leut’.

Er war mit einer Spanierin verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn, der an der Wall Street spekuliert.

Auf Mallorca lebt er luxuriös, schreibt an seiner dicken Autobiografie – und wenn er am Ende sozusagen leibhaftig als 83-Jähriger auftritt (selbstverständlich monologisierend), trägt er Nadelstreif, blaues Hemd, grüne Zegna-Krawatte.

Sein Tod war demnach – wie alles bei ihm – eine Inszenierung: In New York wurde er erfolgreich in einer experimentellen Behandlung von seiner Autoimmunerkrankung geheilt. Seine Nachrufe hat Bernhard dann im Hotelbett sehr genossen.

Ein deutscher Schnösel-Kulturjournalist erfährt davon: Ihm wurden alte Notizen des Verlegers zugespielt. Aus ihnen wird viel zitiert.

„Die Murau Identität“ liest sich als Reportage: Wie ich Thomas Bernhard fand. Sie hat – was besonders unterhaltsam ist – den Ton Bernhard’scher Übertreibungen. Es wird abgeschweift und ordentlich geschimpft – über Medien und sogar über Tomatensoße.

Autor dieser Satire ist der 38-jährige Alexander Schimmelbusch, ein Österreicher, der in Berlin lebt und für Die Welt und die FAZ schreibt. Ihm ist Irrwitziges und Einmaliges gelungen; und so nebenbei ist das Buch eine Hommage an Bernhard geworden.

KURIER: Was würde Thomas Bernhard heute tun?

Alexander Schimmelbusch:"Bernhard ist, was seinen Nachruhm betrifft, zum exakt richtigen Zeitpunkt abgetreten. Seine Wirkung wäre kaum zu steigern gewesen. Es war am Ende ja so, dass sich Österreich bemühte, sich seinen Fiktionen anzupassen. Es wäre schwierig gewesen, diese Inszenierung noch weiterzutreiben. Außerdem funktioniert Provokation heute kaum noch."

KURIER-Wertung:

Man kann wählen. Die Geschichte vom abgesandelten jungen Elias spielt in seinem Zimmer. Er kriecht nur aus dem Bett, um Pfandflaschen zu sammeln. Und wirft Bücher in den Ofen, um nicht zu erfrieren. Er ist krank. Ein Freund deponiert bei ihm Marihuana.

Und wenn er es verkauft? Wenn er mit dem Geld aus diesem Leben flüchtet?

Aus Halluzination entsteht die andere Geschichte. Sie treibt Elias Richtung Süden. An der Grenze steigt er durch den Schnee ins Niemandsland. Dort findet er das „Schwarze Schloss“, wo Menschen leben, die jung vergreist sind.

„Verrindete“ Menschen.

Balladen

Der gezeichnete Umschlag von Mahler möge dafür sorgen, dass zum 50. Geburtstag Alfred Goubrans der Roman ins Auge springt. Fans rufen seit Langem, dieser Autor neige zu Genialität. Das ist nur wenig übertrieben, wenn man sieht, wie in „Durch die Zeit in meinem Zimmer“ die Reisen verschmelzen.

Der Steirer, der in Kärnten aufgewachsen ist und in Wien lebt, spielt Realitäten durch; Möglichkeiten; und spielt mit uns. Man ist aufmerksam, weil man nicht gleich weiß, wo er hin will.

Andere seiner Balladen sind kürzer. Die singt er: Im Internet (goubran.com) kann man’s hören. Das Album „Die Glut“ erscheint im April.

KURIER-Wertung:

Eine Kleinstadt in Deutschland. Krieg liegt in der Luft. Die Worte Ehre,Held und Vaterland. Paul ist vierzehn, als sein Vater und sein älterer Bruder Max an die Front ziehen. Krieg, das ist etwas Aufregendes. Man darf ja kein Feigling sein. „Wenn das Vaterland ruft, dann darf man sich nicht hinter dem Ofen verkriechen“, tönt Max, selbst noch ein halbes Kind. „Wenn das Vaterland bedroht ist, muss man dafür einstehen,wenn es sein muss, mit dem eigenen Leben.“ Er weiß nicht, wie recht er damit hat.

Max und sein Vater gehören zu den Ersten, die in den Krieg ziehen, um gegen Russen und „Franzmänner“ mobil zu machen. Sie werden ihre Euphorie bitter bezahlen.

Herbert Günther beschreibt in seinem Jugendroman „Zeit der großen Worte“, wie die Väter und Söhne von Kriegstreibern und deren Schlachtgesängen in das „Menschenschlachthaus“ an der Front gehetzt werden. Und er erzählt von der Not der Daheimgebliebenen wie Ich-Erzähler Paul, der seiner Mutter in der Greißlerei hilft – wo es am Ende nicht einmal mehr Steckrüben gibt. Der Hunger treibt die Menschen dazu, ihre Hunde zu schlachten und in den städtischen Parks Kartoffeläcker anzulegen. Und doch gibt es Hoffnungsschimmer: In sein Plädoyer gegen den Krieg flicht Günther zwei Liebesgeschichten und jenes junge Paar, das aus diesem Krieg entkommt, weiß noch nichts vom nächsten großen Krieg, der sich am Horizont abzeichnet. Auch dank des sorgfältigen Glossars eine Empfehlung.

KURIER-Wertung:

Pubertierende haben es in der Literatur momentan besonders schwer: Die Dichte an „Freaks“, selbst ernannt oder von anderen so bezeichnet, ist in Erzählungen vom Erwachsenwerden derzeit besonders hoch – zuletzt etwa bei Alina Bronskys „Nenn mich einfach Superheld“. Piers Torday verbindet in seinem Roman „Die große Wildnis“das Thema mit einem weiteren, derzeit wieder hoch im Kurs stehenden Thema: der Dystopie. Die Natur ist kaputt, Fauna und Flora perdu, außer den Menschen haben anscheinend nur die Küchenschaben überlebt. Kennt man aus Zombie-Filmen. So schlimm wird es bei Torday nicht, aber die Herausforderung ist groß: Ich-Erzähler Kester muss nicht nur sich selbst finden, sondern auch die Welt retten.

Kester, 12, spricht nicht und wurde deshalb mit anderen verhaltensauffälligen Jugendlichen in ein Heim für Problemkinder gesteckt. „Freak“, wird er dort genannt. Man versteht, warum die Kids so schlecht drauf sind: Ihnen wurde gesagt, sie seien im Heim, weil ihre Eltern sie vergessen wollen. Als Kester glaubt, es kann nicht schlimmer kommen, richtet eine enorme Küchenschabe das Wort an ihn. Mit dem Käfer und einem Schwarm sprechender Tauben beginnt Kesters Flucht aus der Anstalt hinein in ein Abenteuer voll wilder Tiere, wo er, unter anderem begleitet von einem Hirsch und einem Wolfsjungen, nichts weniger als ums Überleben der Arten kämpfen muss: „Tribute von Panem“ trifft Greenpeace.

KURIER-Wertung:

Kommentare