Und dann sagte Goldfinger: "Avanchischlamchi, comkock!"

Als Gert Fröbe in seiner Rolle als Goldfinger zum ersten Mal das Wort an die Schauspielerin Honor Blackman (seine Pilotin „Pussy Galore“) richten musste, sagte er:

„Avanchischlamchi, comkock, tschom, mislaiden ...“

Blackman erinnert sich mit Schrecken: Was mache ich jetzt?, dachte sie. Woran sollte sie erkennen, ob er fertig war mit seinem Text? Sean Connery hatte ähnliche Probleme. Aber alle, alle merkten bei den James-Bond-Dreharbeiten sofort: Einen besseren Schurken findest du nicht. Fröbe wirkte sogar beängstigend, wenn er schwieg.

Aber er schwieg nicht, comkock, tschock, seine Englischlehrerin Nikki van der Zyl hatte dem Sachsen, der ja auch nicht immer einfach zu verstehen war, wenn er Deutsch sprach, noch nicht genügend beigebracht.

Er wurde im Original synchronisiert.

Vor wenigen Tagen wäre Gert Fröbe (1913 – 1988) 100 Jahre alt geworden: einer der wenigen deutschen Nachkriegsstars, die es zu internationalem Ansehen gebracht hatten.

Dabei hätte er Goldfinger fast abgelehnt. Weil er nicht immer die Bösen spielen wollte. Auch die Mutter ermahnte ihn: „Junge, lass die bösen Rollen – ich kann ja den Nachbarn gar nicht mehr in die Augen schauen ...“ Lieb sein wollte er, wie Heinz Rühmann.

Nichts Rotes

War er denn lieb? Aus der Biografie des TV-Regisseurs Michael Strauven ergibt sich: Zu nah musste man ihm nicht kommen.

Fünf Mal war Fröbe verheiratet gewesen. Ein Clown, der bei jeder Gelegenheit einen Fußballtormann pantomimisch darstellte. Ein dominanter, aber ängstlicher, unsicherer Mann, der darunter litt, „hässlich wie ein Rabe“ zu sein. (So sah er sich selbst.)

Und abergläubisch war er: Die Gemahlin durfte nichts Rotes anziehen, auf Bühnen trat er grundsätzlich von links auf (Herzseite), alles musste durch drei teilbar sein – die Autonummer, die Telefonnummer ...

Und angeberisch war er. Ist ja verständlich. Als Kind war er der Stehgeiger von Zwickau, um die Familie ernähren zu können. Als (preisgekrönter) Maler verdiente er mehr. Als Schauspieler konnte er dann die sächsischen Verwandten im Protzauto besuchen. Vor der Burg in Oberbayern, die er sich „fürs Alter“ leistete, wollte er einen derart großen Swimmingpool bauen, dass ihm die Behörde einen eigenen Bademeister vorschrieb. Da ließ er es bleiben.

Im Wiener Dorotheum kaufte er so oft und so viel ein, dass er mitunter vergaß, es abzuholen. Ein riesiges Gartentor wurde ihm im Lkw nachgeliefert. Es passte nicht.

„Of course I was a Nazi“, hat Gert Fröbe der Zeitung Daily Mail gesagt. Kein Herumgerede. Er war NSDAP-Mitglied. Aber half, während er im Wiener Volkstheater engagiert war, einer jüdischen Familie durch den Krieg.

War er, alles in allem, ein lieber Kerl?

„Ich bin einer, der davon lebt, dass er Mätzchen macht. Das ist alles, was ich kann.“

Bescheiden konnte er also auch sein. Manchmal. Es ist einfacher, jemanden auf Distanz gern zu haben.

„Soll ich aus meim Hause raus? / Soll i aus meim Hause nit raus? Einen Schritt raus? Lieber nit raus ...?“

Obwohl es nicht zu ihm passte: Fröbe war entscheidungsfreudig. Bei seinen Frauen – wenn’s nicht klappte: Schnitt; und bei seinen 100 Filmrollen vom Kindermörder in „Es geschah am hellichten Tag“ bis zum Gastauftritt in der „Schwarzwaldklinik“ – das Geld entschied, nicht die Qualität der Filme.

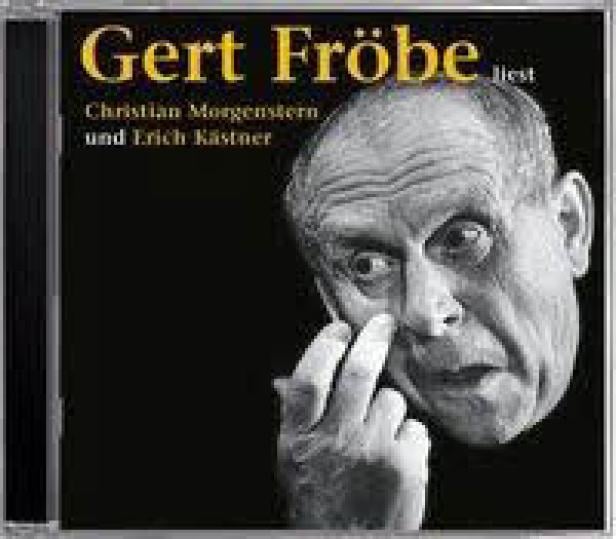

Gönnt man sich die Dopel-CD „Gert Fröbe liest Christian Morgenstern und Erich Kästner“ um 23,40 Euro aus dem Schweizer Kein & Aber Verlag, wird man ihm eine Stunde und neun Minuten zu Füßen liegen.

Nichten, Neffen, die Witwe Karin, den Münchner Adoptivsohn Andreas – und auch Utz Fröbe, der in Seattle lebt, und vielleicht der leibliche Sohn des Schauspielers ist. Man sieht: Frei von Geheimnissen ist Gert Fröbe nicht.

Kommentare