Freie Kunst auf Bestellung: Kann das funktionieren?

Es klirren die Gläser, die Kellner tragen Schnitzel und Rindsuppe zu den Tischen, Businessleute sitzen neben Touristen. Das Restaurant am Wiener Lugeck, von der Schnitzel-Dynastie Figlmüller betrieben, ist nicht der Ort, an dem man ein künstlerisch ambitioniertes Gemälde vermuten würde.

Und doch hängt hier eines – breitformatig und bunt, im Obergeschoß. Der Maler Michael Horsky hat das „Abendmahl“ geschaffen, im Auftrag der Gastronomen und auf Anregung des Designers Gregor Eichinger. „Ich finde so einen Auftrag eigentlich etwas Schönes“, sagt der Künstler, der bei Wolfgang Hollegha und Hubert Schmalix studierte. „Man ist gezwungen, sich auf etwas einzulassen, das so sonst nie passiert wäre“.

Auftragskunst spielt im gegenwärtigen Kunstbetrieb eine größere Rolle, als man gemeinhin denkt. Denn sofern es sich nicht um Werke im öffentlichen Raum handelt, bleiben auf Bestellung entstandene Kunstwerke im Ausstellungsbetrieb meist unsichtbar. Zum anderen ist das Selbstbild vieler Kunstschaffender an der Idee des unabhängigen Kreativgeists orientiert – Aufträge passen da nicht wirklich ins Bild.

„Man hat außer der Autonomie aber auch nichts, woran man andocken könnte“, sagt Horsky. Für ihn sind die Auftragssituationen der Renaissance- oder Barockzeit, in der es Gott, die Kirche oder Herrscher „von Gottes Gnaden“ zu verherrlichen galt, nicht mit der heutigen Situation zu vergleichen. „Uns fehlt der Überbau. Und der Kunstmarkt ist kein Überbau, sondern eine Struktur“. Ebenso wie Theoriediskurse oder historische Kunstwerke könnten Aufträge „Haltegriffe“ für künstlerisches Tun sein, sagt Horsky: „Die Wenigsten halten es aus, in einer Atmosphäre kompletter Voraussetzungslosigkeit sich selbst zu stellen.“

Wer zahlt, wer schafft?

Künstler, die Aufträge annehmen, kommen allerdings nicht selten in ein Dilemma: Denn wer weiß schon, ob der wertschätzende Sammler oder Mäzen auch sonst zum eigenen Wertekosmos passt? Oft genug tut er das nicht.

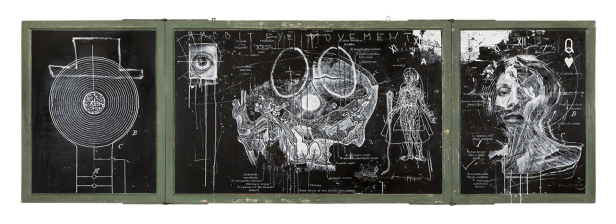

TOMAK, „T.R.A.F.O. Wonderländ“, 2016/’17

Der Maler, Zeichner und Performer TOMAK kann diesbezüglich Geschichten erzählen. Etwa jene, als ein Wiener Arzt eines seiner Bilder erstand, dieses auf Facebook postete und das erste „Like“ ausgerechnet vom damaligen FP-Chef Strache erhielt. „Ich stehe Ihnen zu keinem Zeitpunkt zur Verfügung, Sie salonfähig zu machen!“ postete der Künstler in einer Tirade dagegen – und zog die Bilder zurück. Ohne vorgegebenes Thema, aber im Auftrag eines Sammlers malte TOMAK später ein dreiteiliges Bild auf eine alte Schultafel (siehe oben). Bei der Präsentation erschien der damals frisch gekürte Kanzler Sebastian Kurz, auch er kein Gesinnungsfreund des Künstlers. „Ich war dann halt ich und hab’ die Leute brüskiert“, sagt der selten maulfaule Maler heute. „Ich werde von Monat zu Monat vorsichtiger. Bei mir muss jeder, der ein Auftragswerk bestellt, einen gewissen Psychotest durchlaufen.“

Auf sein Schultafel-Bild ist TOMAK noch immer stolz. Der Auftrag habe ihm geholfen, sich aus „seiner Gedankensuppe“ herauszubewegen: „Der Umgang mit einem Auftrag beschreibt auch, wie ein Künstler ist“, sagt er.

Mäzen, Freund, Helfer

Umgekehrt können auch Auftraggeber durch die Art ihrer Bestellung viel über sich selbst verraten: Wollen sie repräsentativ erscheinen, sich mit der Aura bekannter Künstler-Namen schmücken, sehen sie sich als Freunde, als Gönner oder als Partner der Kunstschaffenden?

Clegg & Guttmann, Porträt Sigrid & Franz Wojda, 2012/13

„Mit den Künstlern, die unsere Sammlung bestimmen, war ich im Vorweg nie befreundet“, sagt der emeritierte TU-Professor und Unternehmensberater Franz Wojda, der mit seiner Frau Sigrid eine umfassende Kollektion österreichischer und internationaler Gegenwartskunst zusammengetragen hat. Als sich Wojda nach dem Tod seiner Frau (2011) entschloss, ein fotografisches Doppelporträt vom Künstlerduo Clegg & Guttmann anfertigen zu lassen, reihte er sich in ein existierendes Konzept ein: Die Künstler fertigen seit Langem Porträts und vergleichen dabei Repräsentationsgesten von einst und heute.

„Wir haben das Bild dann in partizipativer Weise erarbeitet“, sagt Wojda, der unter anderem die Idee einbrachte, neben sich und einem Foto seiner Frau Kunstwerke der Sammlung „von A–Z, also von Albers bis Zobernig“ einzubauen.

„Ich wollte gern Porträts auf einer Ebene, die ich auch sonst verfolge und schätze“, beschreibt Wojda seine Motivation, Künstlerinnen und Künstler mit Bildern zu beauftragen. Insgesamt machten Aufträge aber einen kleinen Teil seines Kunst-Engagements aus, erklärt der Sammler, der auch ein Familienporträt und einige Skulpturen „maßanfertigen“ ließ.

Ideal und Realität

Das Renaissance-Ideal, in dem hochgebildete Mäzene Künstler im Dialog zu Höchstleistungen anspornen, bleibt bis heute eher die Ausnahme. Häufiger kommen Reibungen vor – wie im Fall von Mark Rothko, der für das Restaurant des „ Seagram Building“ in New York ab 1955 einen großen Gemäldezyklus schuf, ohne das Lokal je betreten zu haben. Er zog die Bilder zurück, als er dahinterkam, dass das Esslokal doch nicht der Ort spiritueller Versenkung war, den er sich ausgemalt hatte.

Michael Horsky konnte sich dagegen gut damit arrangieren, dass er mit den Gebrüdern Figlmüller keine typischen Kunstmäzene als Gegenüber vorfand. Seine Bilder würden aus einem über lange Zeit entwickelten Formenrepertoire schöpfen, das Motiv des „Abendmahls“ habe sich in Klöstern, Kirchen und Museen bewährt. „Große Kunst“, sagt Horsky, „kann überall entstehen.“

Kommentare