Brasilien zaubert nicht mehr

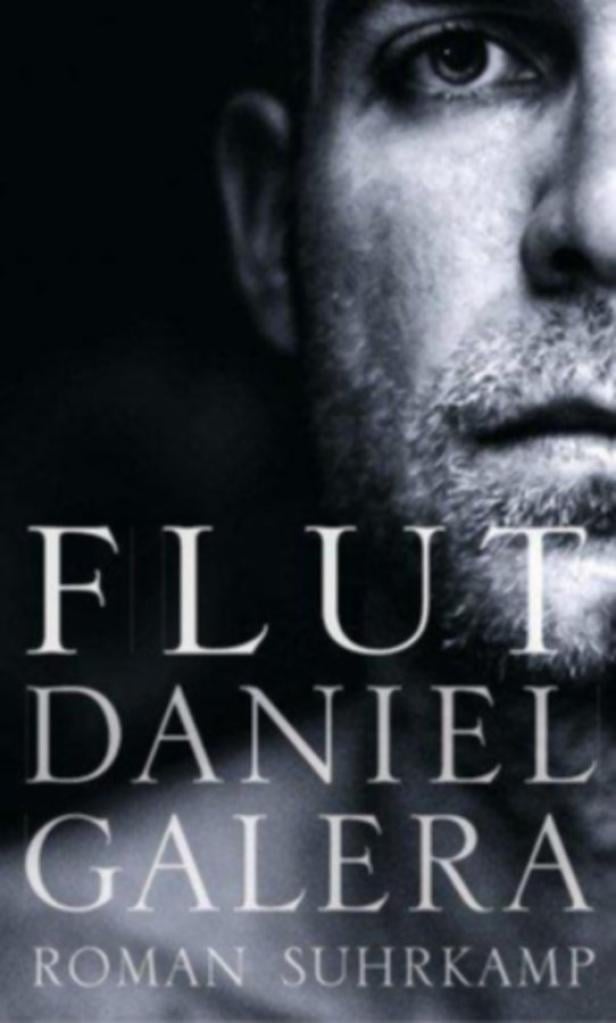

Ein Mann fährt mit seinem Fernsehapparat und einem traurigen, 15 Jahre alten Hund durch Brasilien. Der Hund gehörte seinem Vater, aber der hat sich erschossen: Schon mit 60 hatte er genug von der Welt.

Ein Mann fährt mit dem Auto durch Brasilien. Sein Bruder hat ihm die Frau ausgespannt. Er sollte den idiotischen letzten Wunsch des Vaters erfüllen: den Hund einschläfern zu lassen. Macht er nicht. Obwohl er sich als Verräter fühlt. Er sucht eine Wohnung am Meer.

Im Surfer-Paradies Garopaba, wo vor 40 Jahren angeblich sein Großvater umgebracht wurde, bleibt er.

Er ist leer.

Leer

Er ist wie der schlechte Witz, der mit der Frage beginnt: Kennst du den Witz mit dem Billardtisch? – Nein. – Was ist oben grün, hat vier Beine, und wenn er auf dich fällt, bist du tot? – Ein Billardtisch. – Wieso hast du das gewusst? Haha!

Der Mann weiß, dass er leer ist. Und trotzdem sucht er die Leere.

Er ist Sportlehrer. Ein starker Schwimmer. Weit hinaus schwimmt er im Meer. Das gibt ihm das gute Gefühl, wenigstens irgendetwas unter Kontrolle zu haben. Gar nichts hat er unter Kontrolle.

Der Mann kann keine Gesichter erkennen. Ein neurologisches Leiden. Nicht einmal sich selbst erkennt er, wenn er sich vor den Spiegel steht. Er muss sich Details merken, ein Tattoo etwa, ein Muttermal, sonst fragt er eine Freundin: „Wer sind Sie?“

Er ist ausgeliefert.

Es stinkt

Der 34-jährige brasilianische Schriftsteller Daniel Galera hasst den Kolumbianer Gabriel García Márquez („Hundert Jahre Einsamkeit“). Das hat er in einem Zeit-Interview wörtlich gesagt: Weil er dessen magischen Realismus verabscheut.

Galera – und viele Kollegen seiner Generationen – lehnen Zauberei und Exotik und Karneval ab.

Galera will nicht ins fiktive Dschungeldorf Macondo, sondern will hier und jetzt unter die Oberfläche schauen und Vergrabenes ans Licht bringen, das erklärt, warum wir sind, wie wir sind.

Im „Flut“ stinkt es oft, nicht nur nach verwesenden Fischen.

Und? Was passiert sonst noch? Der Roman fließt. Das ist schon einmal gut. Er taucht in ein soziales Drama und streift an einem Krimi an.

Der Mann findet eine Geliebte. Aber eigentlich will er allein bleiben. Der Mann forscht, wer seinen Großvater umgebracht hat und warum. Aber eigentlich interessiert es ihn nicht besonders.

Der Hund interessiert ihn. Der Hund wird überfahren.

Und? Sonst noch etwas? Nein, Gott sei Dank. Der Roman kommt gut ans Ziel, und dort steht: Wir können uns nicht frei entscheiden und müssen trotzdem so leben, als könnten wir es.

KURIER-Wertung:

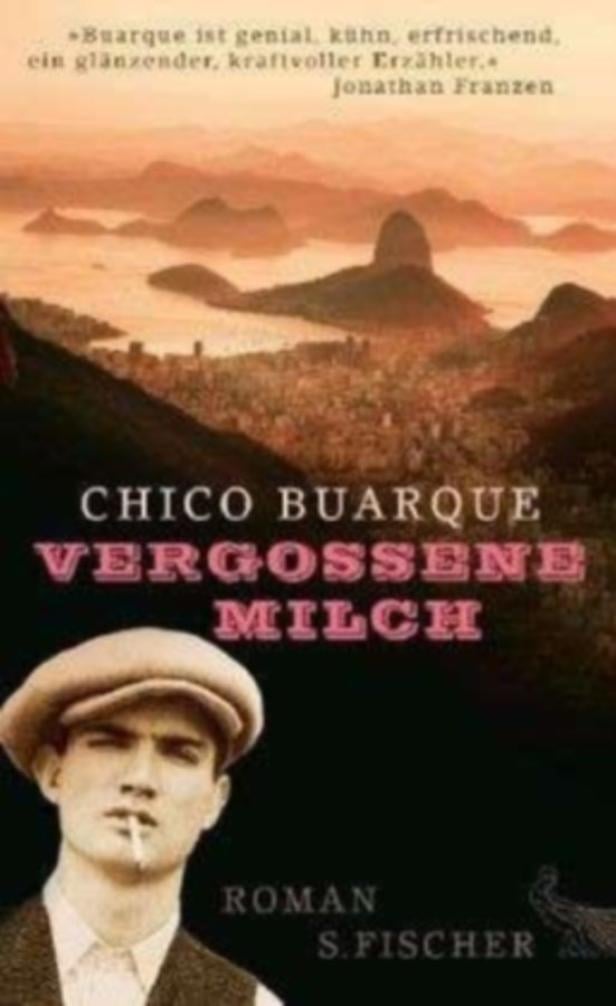

Ein Hundertjähriger liegt im Spital. Die Krankenschwester bittet er, sie möge ihn heiraten, dann würden sie in seine Villa fahren mit den Kristallgläsern und der Spitzentischwäsche.

Aber die gibt es längst nicht mehr.

Zur Mutter soll er fahren – damit beauftragt er den Arzt, und er soll aus der mittleren Schublade des barocken Palisandersekretärs ein bestimmtes Foto aus dem Jahr 1929 nehmen und ihm bringen; gefälligst ...

Vielleicht ist aber gar niemand im Krankenzimmer. Vielleicht redet Eulálio d’ Assumpção mit der Wand.

Denn eigentlich – das sind seine eigenen Worte: „Es wäre geradezu komisch, wenn ich Ihnen mit vollgeschissenen Windeln erzählen würde, dass ich aus guter Familie komme.“

Anders

„Vergossene Milch“ heißt der Roman von Chico Buarque: Sänger, Komponist, Theaterautor – in Brasilien eine Legende. Buarque hatte gegen die Diktatur gesungen, und nach seinen Jahren im italienischen Exil kehrte er berühmter als zuvor heim.

„Vergossene Milch“ soll heißen: Es hat keinen Sinn, Vergangenem nachzutrauern. Buarque selbst müsste trauern, weil zwar auch heute die Jungen in Brasilien seine Lieder singen.

Aber sie sind halt so anders als es jene Generation war, für die er einst kämpferisch Musik gemacht hat.

Das Durcheinander im Kopf seiner Romanfigur hat er wunderbar komponiert.

Denkt Eulálio an seine „zimtfarbene“ Frau Matilde („ihr warmer Atem in meinem Ohr“), so erzählt er: Sie sei bei der Geburt der Tochter ums Leben gekommen.

Nein, korrigiert er, bei einem Verkehrsunfall sei sie gestorben; nein, mit einem anderen Mann sei sie durchgebrannt.

Seine Träume und Albträume passen gut zu den Turbulenzen in der Geschichte Brasiliens: Diese sind raffiniert im Monolog eingebaut.

Inklusive Sklaverei, Rassismus und Verarmung der reichen Weißen, die sich’s in den 1920ern locker leisten konnten, in die Schweiz zum Schnee-Schauen zu reisen.

Hört man dem Hundertjährigen zu, schaut man weit ins Land und weit zurück – nicht so weit freilich, wie es brasilianische Leser können: Denen reichen wohl historische Splitter und Andeutungen, damit sie sich im Chaos gut zurechtzufinden.

KURIER-Wertung:

Da ist noch alter brasilianischer Zauber – nein, es ist Realität: Jeder fühlt sich irgendwann als Zentaur: als Fremder, der irgendwo dazugehören will.

Halb Mensch, halb Pferd ... im Nachbarhaus sonnt sich eine hübsche Frau auf der Terrasse, aber ihr kann man sich wohl schwer nähern.

Dafür steht jede Nacht eine Stute vor dem Fenster und wiehert flehentlich.

Was macht man, um nicht an Sex zu denken? Viel Gymnastik. Und Marx lesen.

Die Fabel „Der Zentaur im Garten“ stammt von Moacyr Scliar, 1937 als Sohn jüdischer Einwanderer in Porto Alegre geboren (und 2011 gestorben). Sein berühmtester Roman aus dem Jahr 1980 ist erstmals 1985 in der Übersetzung erschienen.

Er hat nichts von seiner Schönheit und Aussagekraft eingebüßt. Das „missgestaltete“ Baby, das in einer behütenden jüdischen Familie in Brasilien geboren wird, wird später in die Welt hinaustraben. In Marokko findet der Zentaur einen Arzt, der den Pferdekörper wegoperiert. Auch bei einer Zentaurin wird das gelingen. Die Hufe kommen in Spezialschuhe.

Ist das Leben jetzt besser?

Auch wenn eine Sphinx auftaucht, wird bestimmt niemand sagen, ein Unsinn sei das. Es menschelt; und berührt; und die verliebte Stute hat auch etwas davon (aber nur ein Mal).

KURIER-Wertung:

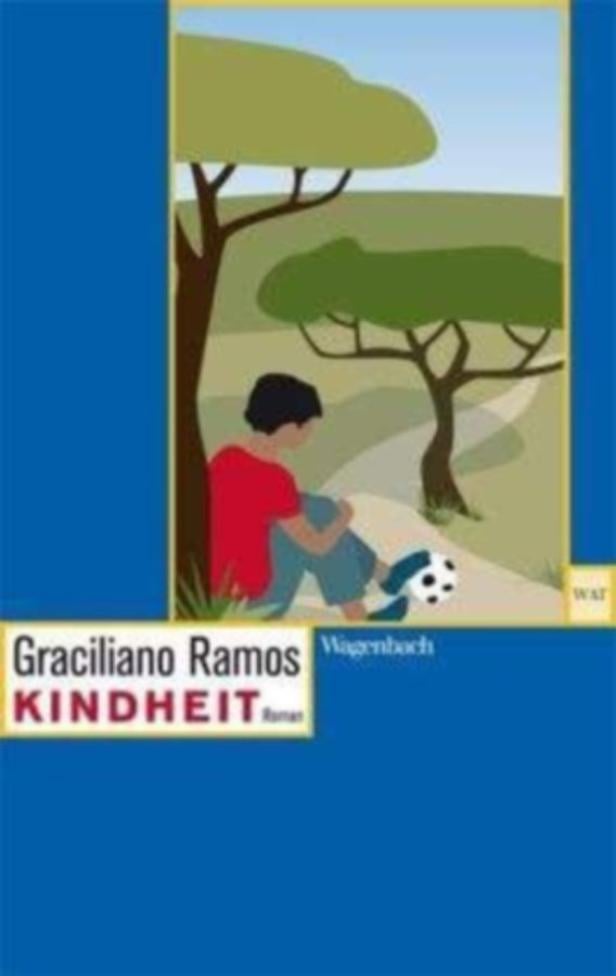

Der Brasilianer Graciliano Ramos ist seit 60 Jahren tot. In seinem Selbstporträt liest man (abgesehen von „Hasst die Bourgeoisie. Liebt Kinder“):

„Lehnt Leute ab, die laut sprechen.“

Verständlich, wenn man „Kindheit“ gelesen hat (zum ersten Mal auf Deutsch). Ein autobiografischer Roman, der nur deshalb nicht allzu traurig macht, weil er viel Ruhe ausstrahlt und hoffen lässt.

Sogar dann, wenn der Vater – ein erfolgloser Kaufmann – aufwacht und nach dem Hosengürtel verlangt. Der Sohn, etwa sechs, weiß nicht, wo der Gürtel ist. Vater befiehlt trotzdem schreiend: „Her damit! Auf der Stelle!“ Wie Eisenspitzen durchstoßen seine Schreie das Trommelfell des Kindes. Vater peitscht ihn aus.

Man bewegt sich in der Welt um 1900 im Dürregebiet Sertão. Die Verrohung der Menschen hat Ramos im Klassiker „Karges Leben“ (ebenfalls Wagenbach Verlag) festgehalten.

Blind

In „Kindheit“ kämpft ein Bub dagegen an, auch so zu werden – obwohl er alle Voraussetzungen hätte, „karg“ im Kopf zu werden. Zeitweise war Graciliano Ramos nämlich blind, zu Hause und in der Schule wurde er als dumm hingestellt. Es gab Lehrer, die banden damals Schülern die Arme mit Seilen zusammen und prügelten.

Der Bub holte beim Lernen auf. Er wurde, wie man merkt, ein großer, engagierter Schriftsteller (und Schulinspektor). Bücher halfen ihm. Geschichten vom Ochsenfrosch, der sich in Christenmenschen verbeißt und sie erst loslässt, wenn Kirchenglocken läuten, waren weniger hilfreich.

KURIER-Wertung:

Kommentare