Ein Boulevard großer Hoffnungen

Reiche jüdische Bankiers und Unternehmer waren in der Monarchie als Finanziers Geburtshelfer für das gewaltigste Stadtentwicklungsprojekt Wiens – und knüpften daran große Hoffnungen auf gesellschaftliche Akzeptanz und Anerkennung.

Glanz und Schatten

Am Anfang war ein Kaiser ohne Geld: Kaiser Franz Joseph braucht erst die Mittel für die Verwirklichung seiner 5,3 Kilometer langen Prachtstraße. Also lässt er bauen – von jenen, die teuer die Grundstücke gekauft haben: Die Familie Lieben erwirbt 1100 Grund um – nach heutigem Geldwert – 1,5 Millionen Euro schräg gegenüber der Universität Richtung Mölker Bastei. Bedingung: Die Käufer müssen sofort bauen, sind aber zehn Jahre lang von der Steuer befreit. Das Haus ist rechtzeitig zur Weltausstellung 1873 fertig. Das damals eröffnete Café Landtmann gibt es noch heute.

Bau-Boom

Von einem in der Gründerzeit kometenhaft aufgestiegenen liberalen Bürgertum, aber auch von den Schattenseiten wie Wohnungsnot, Armut und wachsenden sozialen Spannungen erzählt die erste Ausstellung zum 150-Jahr-Jubiläum der Ringstraße im Jüdischen Museum Wien: "Ringstraße. Ein jüdischer Boulevard" (bis 4. 10.).

Und in "dieser Phase der Globalisierung, wie wir sie derzeit auch erleben", so Kohlbauer-Fritz, gibt es viel Drama, Alltag, Klatsch und Schicksal. Wer gern Geschichte durch Geschichten begreift, ist in dieser Ausstellung bestens aufgehoben.

Am Beginn stand der zeitgleiche Bau zweier Gotteshäuser – der Votivkirche und des Leopoldstädter Tempels.

"Wir zeigen in einem ,Prolog‘ von beiden Modelle", sagt Kuratorin Gabriele Kohlbauer-Fritz. "Zudem Schauplätze jüdischer Geschichte im Zusammenhang mit der Ringstraße, an der bis zur Jahrhundertwende 800 Bauten errichtet wurden."

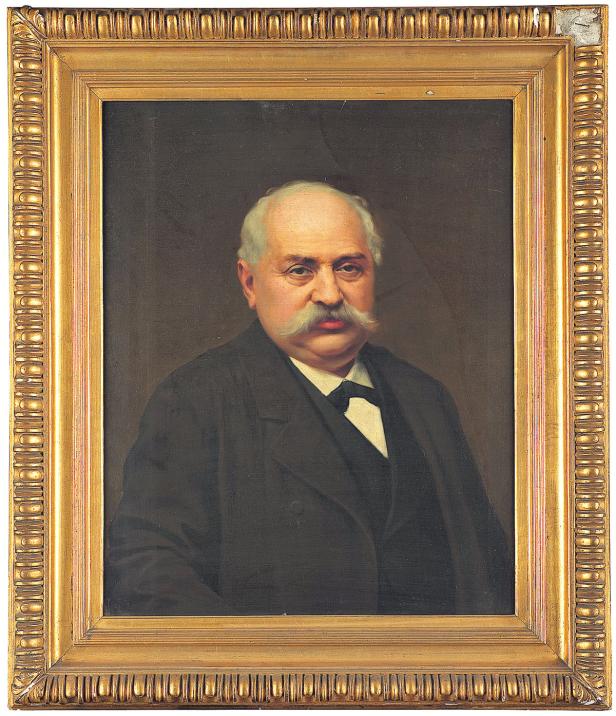

"Unter jedem Grabstein", schrieb Heinrich Heine, "liegt eine Weltgeschichte." Erst recht hinter jeder Fassade der prachtvollen Palais. Todesco, Schey, Königswarter, Goldschmidt, Ephrussi, Lieben oder Auspitz hießen die Bauherren der Kaiserzeit.

Salonkultur

"Obwohl es viele der Palais bis heute gibt, erinnert sich doch kaum jemand an ihre Geschichte. Uns geht es darum, einige dieser Familiengeschichten wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken", sagt Museumsdirektorin Danielle Spera.

Eine kleine jüdische Elite zelebrierte Salonkultur und dokumentierte sichtbar ihren gesellschaftlichen Aufstieg. Ihr gegenüber stand der alltägliche Überlebenskampf der breiten jüdischen Massen.

Leben im Palais

Unter den Exponaten: Möbel, Ausstattungsentwürfe, Gästebücher, Briefe, eine Puppenstube und Fotos vom Innenleben etwa des Palais Todesco. Zum großbürgerlichen Zeitvertreib gehörten neben Dichterlesungen und Konzerten auch "lebende Bilder", also die möglichst getreue Nachstellung von Kunstwerken.

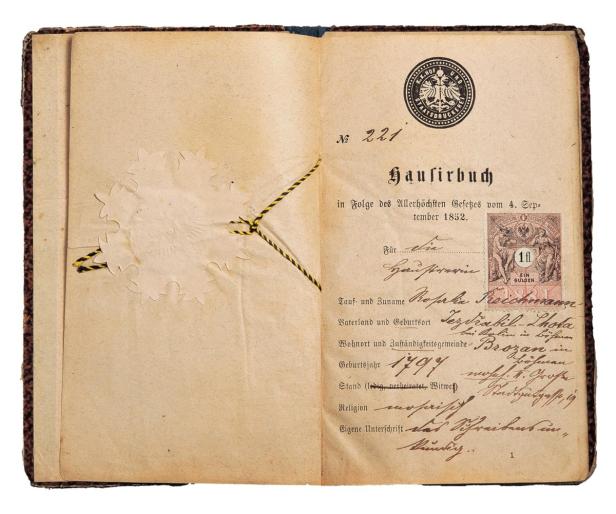

Beleuchtet werden in der Schau im Palais Eskeles auch die politischen Folgen im 20. Jahrhundert: 1938 nach dem "Anschluss" Österreichs ans nationalsozialistische Deutschland mussten die Nachkommen jener jüdischen Familien, die entscheidend zum wirtschaftlichen Aufschwung der Gründerzeit beigetragen hatten, emigrieren. Oder wurden in Konzentrationslager deportiert.

Die in der Dorotheergasse gezeigte Ölskizze "Einzug Karls V. in Antwerpen" von Hans Makart, eine Leihgabe aus dem Belvedere, steht stellvertretend für den weit verbreiteten Kunstraub der Nazis aus jüdischem Besitz.

Ein Schwerpunkt ist der Entstehung der Psychoanalyse gewidmet: So wurde Anna von Lieben, die als Tochter von Eduard Todesco hochbegabt, aber psychisch krank in einem "goldenen Käfig" lebte, in der Medizingeschichte bekannt als Sigmund Freuds Patientin Cäcilie M. Der Vater der Psychoanalyse bezeichnete sie später als seine Lehrmeisterin.

Kritik gab’s schließlich auch an der Ringstraße. "Wenn ich den Ring entlangschlendere", spottete Adolf Loos bereits 1898, "so erscheint es mir immer, als hätte hier ein moderner Potemkin die Aufgabe erfüllen wollen, jemanden den Glauben beizubringen, er würde in Wien in eine Stadt von lauter Nobili versetzt."

INFO: Bis 4. 10., Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11; So. bis Fr. 10–18 Uhr, Sa. geschl.; Katalog 29,95 €

Zu 150 Jahre Ringstraße – Robert Streibel erzählt über ein Haus, seine Besitzer und seine Bewohner – und vor allem über eine Schande: "Bürokratie & Beletage. Ein Ringstraßenpalais zwischen ,Arisierung‘ und spätem Recht" (Mandelbaum Verlag).

Etwa ein Viertel der Bauten auf dem noblen Boulevard Wiens wurden bekanntlich entweder von jüdischen Architekten erbaut oder die Auftraggeber und Bewohner waren Juden.

Erstaunlich ist am Ende doch, wie viel Geschichte sich in nur einem einzigen Haus verbirgt. Der Autor hat genau recherchiert, nein: mikroskopiert. Genau genommen ist das, was er über die Adresse Weihburggasse 30 dokumentiert, eine detailreich geschilderte Geschichte von Demütigung, Vertreibung und Mord. Die allerdings erst spät ans Licht kam, weil zwei Generationen schwiegen.

Opfer wie Täter.

Und erst in der dritten Generation gingen nicht etwa die Nachkommen der einst Vertriebenen ans Aufarbeiten, sondern die Initiative ging vom aktuellen Besitzer aus, Licht ins Dunkel zu bringen.

Da zeigt sich einmal mehr: Die Stadt ist voll von Verborgenem und Vergessenem. Es geht um Glanz und Gloria der Ringstraßenära, Weltkrieg und Wirtschaftskrise, Nationalsozialismus und Enteignung, Deportation und Vernichtung, verschleppte Restituierung und späte Wiedergutmachung. Und die Auseinandersetzung mit den hässlichen Seiten der Nachkriegsjahre bleibt nicht ausgespart.

KURIER-Wertung:

Kommentare