Der Dichter zweier Herren: Das Husarenstück von Peter Turrini

Peter Turrini, im Herbst 75 geworden, hat sich zurückgezogen. Im Juni 2019 posierte er noch einmal in seinem Arbeitszimmer

Es begann mit einem Paukenschlag – vor einem halben Jahrhundert. Am 27. Jänner 1970 bedankte sich Wolfgang Ainberger, Mitarbeiter der Universal Edition, bei Peter Turrini für die Zusendung des Stückes „Rotzenjagd“. Und bereits drei Tage später bot er dem 25-jährigen Nachwuchsautor einen Vertrag an. Er hätte „sehr viel Spaß bei der Lektüre“ der – nun richtig geschriebenen – „rozznjogd“ gehabt und wolle sich um eine Uraufführung bemühen.

Genau ein Jahr später, am 27. Jänner 1971, fand sie im Wiener Volkstheater, damals unter der Direktion von Gustav Manker, statt – zusammen mit Wilhelm Pevnys längst vergessenem Stück „Sprintorgasmik“. In der „rozznjogd“ thematisiert Turrini den Markenartikelfetisch der Jetztzeit: Ein junges Paar entledigt sich auf einer Müllhalde aller Kleider, die Leute machen.

Die Besetzung der weiblichen Rolle dürfte nicht gerade einfach gewesen sein: Auf dem Textbuch, das Dolores Schmidinger am Tag des Probenbeginns erhielt, waren die Namen Kitty Speiser wie Brigitte Swoboda durchgestrichen. Aber die Schmidinger traute sich, vor Franz Morak und dem Publikum die Hüllen fallen zu lassen. Und Bernd Fischauers Inszenierung ging in die Annalen ein.

Schlicht „schiach“

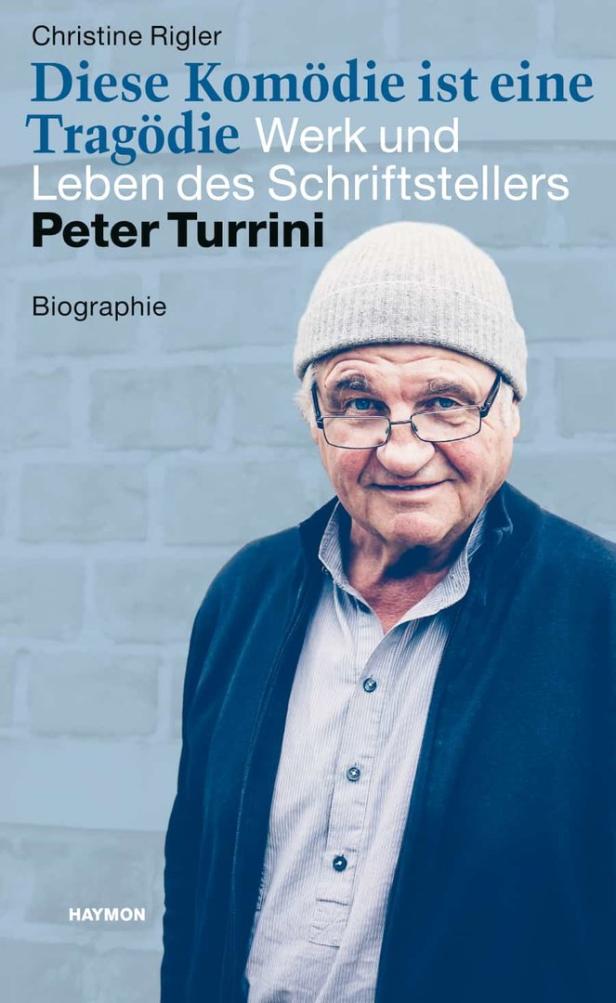

Mit der Uraufführung beginnt Christine Rigler ihre Biografie „Diese Tragödie ist eine Tragödie“ ( Haymon Verlag). Sie weiß viel zu erzählen über den Dramatiker und Essayisten, der einst, als feister Jugendlicher, davon träumte, die Herzen der Frauen mit Dichtung zu erobern. Rigler leitet das Archiv der Zeitgenossen in Krems, in dem auch der Vorlass von Turrini liegt. Sie konnte daher auf jede Menge Dokumente, Briefe, Fotos zurückgreifen – und berichtet auch über Ereignisse, die nicht so bekannt sind, etwa die Begegnungen mit Billy Wilder. Nebenbei wird auch das angespannte Verhältnis von Turrini zu seiner Mutter erwähnt. Sie fand die Literatur ihres rebellischen Sohns schlicht „schiach“.

Ein zentrales Kapitel beschäftigt sich natürlich mit Claus Peymann, in dessen Zeit als Burgtheaterdirektor (1986 bis 1999) sechs Turrini-Uraufführungen stattfanden. Aber auch alle anderen Stationen – von der Jugend in Kärnten über die Fernsehserien „Alpensaga“ und „Die Arbeitersaga“ bis zur Zusammenarbeit mit Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger ab 2006 – werden kurzweilig abgehandelt. Wenn man Rigler einen Vorwurf machen kann, dann den, die Niederlagen so gut wie ausgespart zu haben. Und von denen gab es nicht wenige, wie Turrini schmerzlich erfahren musste.

Kürzlich erschienen: Turrini-Biografie

Die Biografie endet mit der Oper „Schuberts Reise nach Atzenbrugg“, die am 23. April im Staatstheater am Gärtnerplatz von München in der Regie von Direktor Josef E. Köpplinger uraufgeführt werden wird. Johanna Doderer komponierte die Musik, Turrini schrieb das Libretto.

Und weil er ein sentimentaler Hund ist, erzählt er eine Geschichte, die ihm selbst widerfahren sein könnte:

„Schubert ist verliebt in die Baumeistertochter Josepha von Weisborn, aber er ist ein sehr schüchterner Mann. Sein Freund Leopold Kupelwieser drängt ihn, der Angebeteten endlich seine Liebe zu gestehen, sonst würde ihm Franz von Tassié, genannt der ,Schöne Franz‘, die Josepha wegschnappen. Schubert versucht es, aber immer, wenn er vor Josepha steht, bringt er kein Wort heraus“, so Turrini. „Manchmal gerät er neben ihr in nervöse Zappelei, dabei verrutscht seine schlecht sitzende Perücke. In solchen Momenten flüchtet er sich in Fantasien.“

Turrinis Schubert weiß, dass er mit Äußerlichkeiten nicht punkten kann: Er ist klein, untersetzt und pockennarbig. „Die Wirklichkeit ist immer eine verpatzte Angelegenheit“, sagt er einmal. „Deshalb gibt’s doch die Kunst.“

Schuberts kahler Kopf

Zum Schluss greift Turrini das Motiv aus „rozznjogd“ auf: Schubert streift sich im Regen auf einer Waldlichtung seine Kleidung ab. „Er ist nackt, trieft am ganzen Körper, die Perücke ist ihm vom Kopf gerutscht. Ein kahler Kopf ist zum Vorschein gekommen, auf dem nur noch einzelne Haare zu sehen sind. Die Schminke, mit der er versucht hat, seine Blatternarben zu verdecken, rinnt ihm übers Gesicht.“ Doch die Geschichte endet nicht tragisch.

Das Libretto ist kürzlich im Suhrkamp Verlag erschienen – samt einem Text, in dem Turrini von seinem Vater, einem Kunsttischler, erzählt, der, bevor ihn die Arbeitslosigkeit in Italien nach Kärnten verschlug, Sommer für Sommer Statist in der Arena von Verona war. Mittendrin findet sich ein Satz, bei dem es den Leser reißt: Seine Eltern hätten drei Söhne bekommen, „der mittlere war ich“.

Sicher, dem 75-jährigen Turrini Peter geht es gesundheitlich nicht besonders gut. Auf Nachfrage antwortet er aber sogleich mit schallendem Gelächter: „Tatsächlich lebe ich noch. Falls das nicht mehr der Fall sein sollte, verständige ich Sie stanta pede.“

Einstweilen arbeitet er an einem Dialogbuch mit seinem Enkel. Es trägt den Titel „Opa, ich werde auch immer älter“ und dieser ist, wie Turrini erklärt, folgendermaßen entstanden: „Ich bin ihm nachgerannt beim Fangenspielen und war irgendwann völlig außer Atem. Ich sagte ihm, dass ich zu alt sei, um mit ihm Fangen zu spielen. Er antwortete, dass auch er immer älter werde. Das war wirklich ein schöner Trost.“

Und es gibt ein neues Stück, die Tragikomödie „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“. Im besten Falle, so Turrini, wissen die Figuren am Ende mehr über sich – und das Publikum weiß mehr über die Welt. „Was aber geschieht, wenn die Figuren immer vergesslicher werden oder am Ende gar dement sind und alles, was sie je ausgemacht hat, vergessen haben?“

Schüchterner Versuch

Turrini erlaubt sich einen Gegenentwurf für sein altes Paar. Denn der letzte Akt könnte doch „ein schüchterner Versuch des Kennenlernens und Verliebens sein, als wären sie einander noch nie begegnet“. Alexander Kubelka wird das Stück mit Maria Köstlinger und Johannes Krisch in den Kammerspielen der Josefstadt inszenieren. Die Uraufführung findet just am 23. April statt.

Auf die Frage, ob dieses Husarenstück von ihm so geplant wurde, antwortet Turrini nicht. Aber er gesteht ein Dilemma ein: „Soll ich mich halbieren? Oder vorher in eine Hauptprobe gehen? Haben Sie eine Idee? Ich bin für jeden Vorschlag offen.“

Nun denn: Peter Turrini könnte sich an seinem eigenen Lustspiel (nach Carlo Goldoni) orientieren. Denn „Der Diener zweier Herren“ ist entweder da oder dort. Oder nirgendwo. Beziehungsweise daheim in Kleinriedenthal. Weil man ihn ohnedies da oder dort vermutet.

Doch zuvor, also heute (16. Jänner 2020), werden im Werk X Meidling die Teile 3 und 4 der „Arbeitersaga“ aufgeführt. Die Teile 1 und 2 begeisterten.

Kommentare