Das fünfte Leben der Helga Rabl-Stadler

Fotos, Briefe, Typoskripte: Helga Rabl-Stadler und Literaturarchiv-Leiterin Lina Maria Zangerl.

Was war Helga Rabl-Stadler nicht schon alles? Die Salzburgerin, am 2. Juni 1948 geboren, arbeitete in den 70er-Jahren, nach dem Jus-Studium, als Journalistin (das Leben Nummer 1) und heiratete den KURIER-Kollegen Peter Rabl. Danach leitete die Mutter zweier Söhne jahrzehntelang das familieneigene Modehaus Resmann (2). Und ging in die Politik (3): Die Tochter von Gerd Bacher, dem legendären ORF-Tiger, war unter anderem Abgeordnete zum Nationalrat und in den Leitungsgremien der ÖVP wie der Wirtschaftskammer. Im Jänner 1995 wechselte sie als Präsidentin zu den Salzburger Festspiele (4).

Zunächst belächelt, mauserte sie sich. Und schließlich schien sie unersetzlich. Mehrfach wurde ihr Vertrag verlängert. Ende 2021 beschloss sie zu gehen. Aber sie ging nicht in den Ruhestand: Sie setzte sich zum Ziel, Stefan Zweig die Weltgeltung zurückzugeben, die er einst hatte.

Ab 1919, nach Ende des Ersten Weltkriegs, lebte er in Salzburg. Zwei Jahre zuvor hatte der Schriftsteller das desolate Paschinger Schlössl auf dem Kapuzinerberg von Salzburg gekauft. Hier entstanden „Sternstunden der Menschheit“, eine Sammlung von Erzählungen über spielentscheidende Momente.

1933 kam es in Deutschland zur Machtübergabe an Adolf Hitler, was Zweig mit Sorge erfüllte. Am 18. Februar 1934, wenige Tage nach dem Bürgerkrieg im Ständestaat, durchsuchten vier Polizisten das Haus des erklärten Pazifisten nach Waffen. Zwei Tage später emigrierte Zweig in Panik nach London.

1940 erhielt er die britische Staatsbürgerschaft und reiste über New York, Argentinien und Paraguay nach Brasilien. In der Nacht vom 22. Auf den 23. Februar 1942 nahm er sich in Petrópolis nordöstlich von Rio de Janeiro mit einer Überdosis Veronal das Leben. Seine Frau Lotte begleitete ihn in den Tod.

„Bei all meinen Festspiel-Eröffnungsreden verwendete ich Zitate von Zweig, weil mir seine Europa-Gesinnung und sein Eintreten für Menschenrechte ewig gültig scheinen“, erzählt Rabl-Stadler. „Ich hatte zudem schon lange eine Beziehung zum Stefan Zweig Zentrum, das 2008 von Heinrich Schmidinger, dem damaligen Rektor der Universität Salzburg gegründet worden war.“ Rabl-Stadler störte, dass dieses Zentrum über den Dächern der Stadt, in der Edmundsburg, kaum öffentliche Aufmerksamkeit erregte.

„Und dann passierte ein folgenreicher Zufall: Anfang 2022 rief mich Karoline Edtstadler an.“ Die Salzburgerin, nun Landeshauptfrau, war damals Kanzleramtsministerin. „Sie erzählte mir, dass sie nach London fahren wolle, um Eva Alberman, Nichte von Zweig, zu besuchen. Sie fragte mich, ob ich eine Beziehung zu ihr hätte. Ich verneinte, ergänzte aber, dass ich es großartig fände, wenn sie etwas für Zweig tut, und bot ihr an, sie zu unterstützen.“ So flog auch Rabl-Stadler im April nach London.

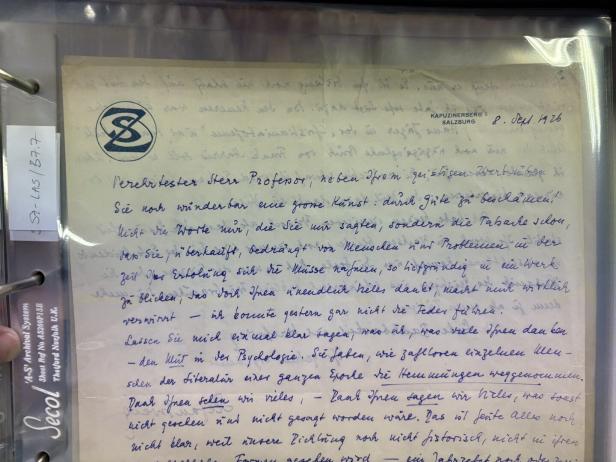

Stefan Zweig korrespondierte mit allen Geistesgrößen jener Zeit, darunter auch mit Sigmund Freud: Im Bild oben ein Brief an den „verehrtesten Herrn Professor“ mit dem Stefan-Zweig-Logo aus 1926.

Kuchen in Hampstead

Der Botschafter lud zu einem Mittagessen ein, aber Daniel Alberman, einer der beiden Söhne, entschuldigte seine Mutter. Sie sei krank geworden. „Für mich klang das nach einer Ausrede, aber ich hätte es verstanden, wenn sie die Vertreterin eines Landes nicht hätte kennenlernen wollen, das einst Zweig so schmählich hinausgejagt hat. Das Essen fand trotzdem statt. Und ich erzählte Daniel die Gründe, warum ich auf eigene Kosten nach London gereist war. Das gefiel ihm. Er schlug vor, gleich seine Mutter anzurufen. Vielleicht wäre ja morgen ein Besuch möglich. Ich musste einwenden, dass sich mein Billigflug am Abend nicht umbuchen lasse. David rief also an, und Eva Alberman erklärte sich einverstanden. Wir sollten einen Kuchen mitbringen, da sie nichts zu Hause habe. So sind wir dann nach Hampstead und die Bewunderung für Zweig verband uns sofort.“

Rabl-Stadler hatte sich in Salzburg auf das Treffen vorbereitet. „Alle haben mir gesagt, dass ich kein Wort über Fredonia verlieren darf. Auf dieser Universität im Norden der USA am Eriesee liegen Tausende Briefe und die tollsten Unterlagen von Zweig. Das Problem ist: Dort spricht niemand Deutsch – nicht die besten Voraussetzungen für eine Aufarbeitung. Die Familie hätte jedoch kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Österreich. So sagte man mir. Aber es herrschte gleich eine so angenehme Stimmung. Ich sprach also den heiklen Punkt an. Und Eva Alberman nickte verständnisvoll.“ Gegen eine Kooperation mit Fredonia sei nichts einzuwenden. „Dann zeigte sie mir ihre Zweig-Kostbarkeiten, darunter in 16 Schachteln Dokumente und mehr als 500 Briefe samt dem Abschiedsbrief aus Brasilien an sie. Sie zeigte mir auch die Möbel, die er für das Haus auf dem Kapuzinerberg hatte anfertigen lassen. Wir sind in einer Zuneigung auseinandergegangen, als würden wir einander ewig kennen.“

Stefan Zweig lebte ab 1919 in Salzburg auf dem Kapuzinerberg (im Bild das Wohnzimmer).

Briefe an Freud

Wenige Wochen später bekam das Literaturarchiv 48 Briefe von Stefan Zweig an Sigmund Freud angeboten – um etwa 90.000 Pfund. Die Universität signalisierte Kaufinteresse, hatte aber das Geld nicht. Eine Aufgabe für Rabl-Stadler also. Bei einem Essen, zu dem auch Franz Welser-Möst eingeladen war, wurde sie gefragt, was sie denn nun tue. Und sie erzählte von ihrer Idee eines Weltzentrums für Stefan Zweig. Sie erwähnte auch, dass sie Geld sammeln wolle für die Briefe an Freud. „Am nächsten Tag riefen mich Freunde von Welser-Möst an. Sie hätten bereits 40.000 Euro. Ob mir damit gedient sei? Und eine Woche später hatte ich die 90.000 Pfund. Wir konnten die Briefe erwerben.“

Die Idee ließ sie nicht mehr los: Über das Weltzentrum sprach Rabl-Stadler auch im Mai 2023, als sie die Ehrendoktorwürde der Universität erhielt. Es müsse, sagte sie in ihrer Dankesrede, über germanistische Fragestellungen weit hinausgehen.

Einige Monate später flog Rabl-Stadler zusammen mit Lina Maria Zangerl, der Leiterin des Literaturarchivs, und dem Zweig-Biografen Oliver Matuschek zu Eva Alberman. „Auf einmal kam die Frage auf, was Salzburg für das Werk von Zweig leisten könnte. Denn auch das Interesse der Familie war, den Themenkomplex Zweig größer zu fassen. Zum Beispiel: Was macht das Exil mit den Menschen? Welche Chance! Wir versprachen, ein Konzept auszuarbeiten.“ Dieses entstand zusammen mit Martina Wörgötter-Peck, der Leiterin des Stefan Zweig Zentrums, unter der Führung des Germanisten Werner Michler, der die künftige Dachorganisation, das „Stefan Zweig Haus“, leiten sollte. Das Konzept gefiel der Familie: Am 22. Oktober 2024 kamen die Briefe und Dokumente nach Salzburg.

Das „Haus“ wird Räume in der umgebauten Neuen Residenz beziehen: „Neben der Max-Gandolph-Bibliothek, in Nachbarschaft zum Salzburg Museum“, so Rabl-Stadler. „Die Eröffnung soll 2026 sein.“

Tisch von Zweig

Und wo Zweige sind, fliegen Vögel zu: „Die Universität hatte eine einzige Seite aus dem in Salzburg entstandenen Typoskript ,Marie Antoinette‘, das jemand filetiert haben musste, und zwar die Seite 71. Nun wurden uns durch Zufall die Seiten 68 bis 70 angeboten.“ Die mussten einfach gekauft werden! Es gab wieder ein Essen bei Rabl-Stadler, eigentlich als Dankeschön für die Unterstützung gedacht. Aber sogleich erklärte ein Gast, die Kosten für die drei Seiten zu übernehmen.

Und in Hamburg konnten Rabl-Stadler und ihre Mitstreiterinnen bei einer Auktion einen Tisch von Zweig kaufen: „Ich hoffe, dass wir durch die Vielzahl unserer Akquisitionen die öffentliche Hand, vor allem auch den Bund, motivieren, uns künftig großzügiger zu unterstützen. Ich möchte jedenfalls Druck aufbauen.“

Aber was ist sie nun in ihrem fünften Leben? Consultant? Geburtshelferin? „Ich bin eine freischwebende Radikale.“ Sagt sie. Und lacht.

Kommentare