Salman Rushdie: Warten wir schon auf den Tod oder noch auf das Leben?

Elliot’s Beach, im Südwesten Indiens. Zwei Streithanseln, die ihr Leben lang schon im Clinch über Gott und die Welt liegen. Schrecklich sehe er aus, sagt Junior zu Senior. „Wie jemand, der nur auf den Tod wartet.“ Senior darauf, mit ernster Miene: „Immerhin besser, als wie jemand auszusehen, der nur darauf wartet, dass das Leben beginnt.“ Junior muss sich die Belehrung wohl gefallen lassen. Er ist 17 Tage jünger als Senior. Ein Junior ist er mit 81 aber auch nicht gerade. „Hielt man das Alter für einen Abend, der in der Mitternacht des Vergessens endete, war die elfte Stunde für sie längst angebrochen.“

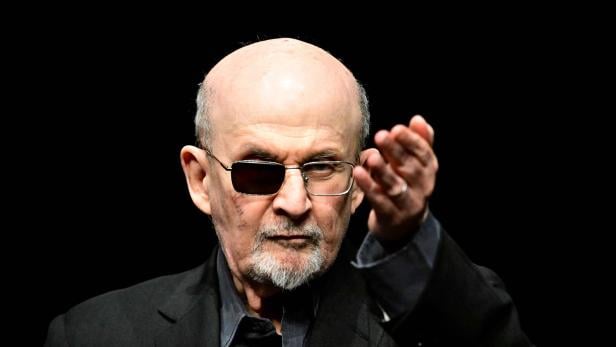

Salman Rushdie, mit 78 auch nicht weit weg von der „Mitternacht des Vergessens“, zeigt hier seine Meisterschaft darin, die Fragen des Seins erzählerisch beinahe lapidar anzugehen.

„Die elfte Stunde“ heißt der neue Erzählband des 1947 in Bombay geborenen indisch-britischen Schriftstellers. Es ist das zweite Buch, das er nach dem Attentat vom 12. August 2022, bei dem er von einem Mann mit einem Messer angegriffen und beinahe getötet wurde, geschrieben hat. Ein Angriff, auf den er seit dreiunddreißigeinhalb Jahren vorbereitet gewesen sein musste – seit das iranische Regime wegen angeblicher Gotteslästerung zum Mord an ihm aufgerufen hatte.

Im autobiografischen „Knive“, erschienen im April 2024, reflektierte Rushdie den Mordanschlag: „Der Tod kam auch auf mich zu, aber ich fand nichts Besonderes daran.“ Rushdie brilliert im Fach der Lakonie und er besitzt die wunderbare Eigenschaft der Selbstironie. Wer erinnert sich nicht an seinen Cameo-Auftritt in „Bridget Jones“, wo er, mitten im intellektuellen Vortrag, gleich zweimal Auskunft über die örtlichen WC-Gegebenheiten geben muss?

Auch die „Die elfte Stunde“ ist an den besten Stellen ein Zeugnis von sanfter Ironie und Humor. Und das, obwohl es darin um die großen Fragen des Lebens und des Sterbens geht: Um die elfte Stunde des Daseins, in der Leben und Tod immer näher aneinanderrücken.

Allerdings kann Rushdie, auch wenn er von Lebenshunger und Erzähllust gerade in Zusammenhang mit Sterblichkeit und Abschieden strotzt, seine literarischen Versprechen nicht immer einhalten und vieles hier kommt einem bekannt, um nicht zu sagen redundant vor. Motive aus früheren Romanen tauchen auf, etwa in der Kurzgeschichte „Die Musikerin von Kahani“, die an den Roman „Der Boden unter ihren Füßen“ erinnert und stellenweise etwas klischeehaft und kitschig geraten ist.

In fünf Erzählungen berichtet Rushdie hier von den wichtigsten Schauplätzen seines Lebens. Beginnend mit Bombay und England – insbesondere Cambridge, wo er Mitte der 1960er am King’s College Geschichte studierte. Im Buch haust dort nun der Geist eines Dozenten, der sich rächen möchte. Ja, Wut und Rache sind, trotz aller Lebensklugheit, durchaus Thema hier.

Am stärksten ist Rushdie da, wo er die großen Fragen in vermeintlichen Petitessen verhandelt, wie in der ersten Geschichte über die zwei Streithanseln, die wie nebenbei über Anfang und Ende philosophieren. Und vor allem da, wo er gar nicht erst versucht, Sinnfragen zu beantworten. „Was wird aus uns?“, heißt es in der letzten Geschichte. „Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Uns fehlen die Worte.“

Salman Rushdie:

„Die elfte Stunde“

Übersetzt von

Bernhard Robben.

Penguin.

287 S. 27,95 €