Zuviel Idylle: Warum Autor Robert Prosser raus aus Tirol musste

Die Kühlvitrine brummt vor sich hin, als wolle sie auf sich aufmerksam machen. Abgesehen davon ist es hier wie ausgestorben. Das ist das Schöne am Café Heumarkt. Es wirkt, als sei es seit Jahrzehnten geschlossen. Ein Lokal, wo man zu Unrecht aus der Mode gekommene Getränke wie Roten G’spritzten bestellt und wo es dermaßen totenstill ist, dass man hört, wenn jemand in einem ganz anderen Eck seinen Kaffee umrührt. Ein Rückzugsort.

Ideal zum Bücher lesen und Bücher schreiben. Und zum Interviews geben. Hat Robert Prosser alles gemacht, er hat in seinen zehn Jahren in Wien viel Zeit hier verbracht. Sein 2017 erschienener Roman „Phantome“, nominiert für den Deutschen Buchpreis, ist an eben diesem Tisch entstanden.

Die vergilbte Kaffeehaus-Atmosphäre ist ein schöner Kontrast zu dem Ort, aus dem er stammt. Alpbach, im Sommer saftig-grün, im Winter proper-weiß. Eine vermeintliche Idylle, hinter der sich Abgründe auftun können, wie in den Büchern des Autors und Performancekünstlers nachzulesen ist.

Etwa im Roman „Verschwinden in Lawinen“, der von einem Bergdorf handelt, in dem zwei Einheimische von einer Lawine verschüttet worden sind. Eine Bühnenfassung davon ist gerade am Tiroler Landestheater zu sehen, Prosser steht mit auf der Bühne. Er rezitiert Texte aus dem Buch und gibt ihnen, gemeinsam mit dem Musiker Lan Sticker, eine rhythmische Struktur.

Die Basis für diese Art der Sprachkunst wurde schon in seiner Teenager-Zeit als Hip-Hopper gelegt, aus der später alle möglichen Spielarten von „Spoken Word-Performances“ geworden sind. Auch mit Poetry Slam, also performativen Vortragswettbewerben, hat Prosser Erfahrung gemacht.

Die Leidenschaft für Hip-Hop und Rap hat ihn im Gymnasium in Wörgl erfasst. Mit 15 hörte er Bands wie Freundeskreis und Absolute Beginner, experimentierte viel herum. Glücklicherweise, sagt Prosser und lacht, war damals das Internet noch sehr jung und so gibt es keine Youtube-Zeugnisse seiner Bühnenanfänge.

Ein Versprechen

Die Musik war für den jungen Tiroler in den 1990er-Jahren ein Versprechen von weiter Welt, später ist die Graffiti-Kunst dazugekommen. Beides hat ihm aus dem damals so engen Tirol herausgeholfen, dem gelobten Touristen-Land, das er zu gut kannte. „Die Idylle ist mir zu viel geworden.“

Wie gefühlt jeder Tiroler aus den Bergen war Robert Prosser einmal Skilehrer. Auf den ersten Blick kann man sich das auch gut vorstellen. Prosser hat sein Tirolerisch nie verlernt und er wirkt jünger als seine 41 Jahre, nachdenklich, zugleich irgendwie aufgeräumt. Man sieht ihm nicht an, dass ihn seine Recherchereisen in alle möglichen Kriegsgebiete und Krisenregionen dieser Welt geführt haben: Er schrieb über das Massaker von Srebrenica, die Flüchtlingslager auf Lesbos und über die widerständige Kulturszene in der Ukraine. Von sich aus erzählt er das übrigens nicht, wer das erfahren will, muss nachfragen. Prosser ist ein bescheidener Mensch. Man erfragt also, dass er eine Zeit in Berlin (der Neugier wegen), in Manchester (der Freundin wegen) und zehn Jahre in Wien (wegen Flex, Graffitis, Café Heumarkt) verbracht hat.

Heute gibt es ihm viel, in Alpbach zu leben. „Ich habe wieder einen Bezug zu den Bergen gefunden und akzeptiert, dass die Idylle eine Schablone ist. Dahinter, hinter den Menschen und der Landschaft, verbirgt sich viel mehr. Erst jetzt weiß ich, was es bedeutet, aus den Bergen zu kommen.“

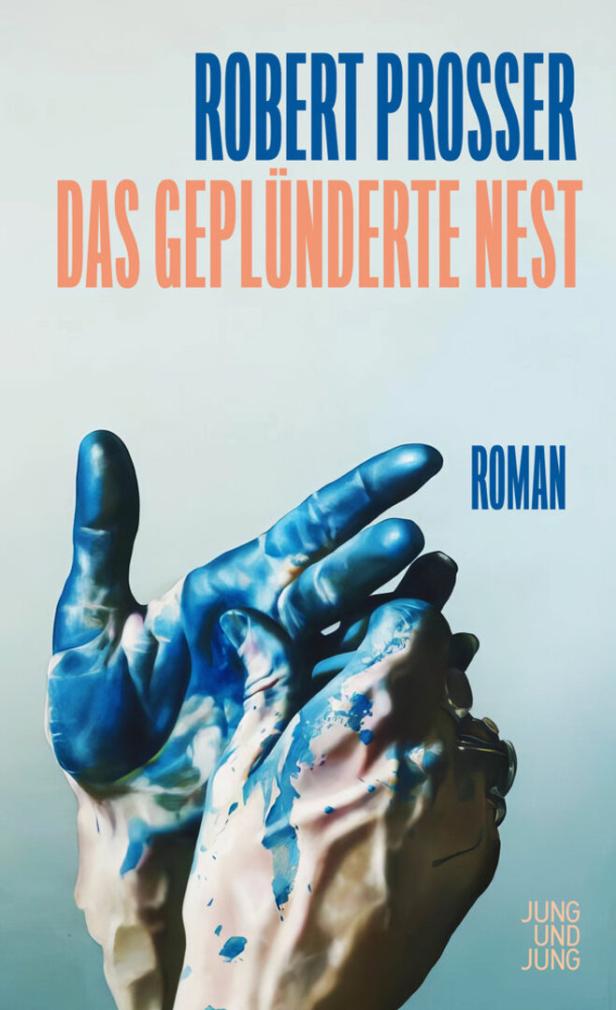

Die Welt da draußen ist trotzdem immer bei ihm. Fließt in seine Romane ein. Im jüngsten Buch „Das geplünderte Nest“ geht’s um Graffiti, Beirut und Alpbach. Um eine Reise in die dunkle Vergangenheit der eigenen Familie des Protagonisten, eines Weltreisenden.

Ein Freund hat einmal zu Robert Prosser gesagt, am besten sei er da, wo er von sich schreibe. Von da, wo er herkommt. Damit kann Robert Prosser viel anfangen, ja, mit dieser Analyse kann er gut leben.

Robert Prosser:

„Das geplünderte Nest“

Jung und Jung.

176 Seiten.

24,95 Euro