Bei Nenad Veličković haben sie alle gelernt

Warum genau führen die Krieg? Weil die Serben Serbien haben und die Kroaten Kroatien aber die Muslime kein Muslimien? Oder weil die beiden ersteren Bosnien unter sich aufteilen und die Muslime vertreiben wollen? Oder doch, weil die einen orthodox, folglich die anderen unorthodox sind? Die einen gläubig, die anderen ungläubig? Und alle miteinander falschgläubig?

Es ist kompliziert. Natürlich will jeder das Territorium des anderen. Es erst plündern und sich anschließend nach Möglichkeit ganz einverleiben. Warum man aber deshalb eine Halbmillionenstadt Tag und Nacht von den umliegenden Bergen bombardieren muss?

Sarajevo, 1992. Die achtzehnjährige Maja sitzt mit ihrer Familie im Keller eines Museums, dessen Direktor ihr Vater ist. Eigentlich wollte er, einem Kapitän gleich, sein brennendes Haus nicht im Stich lassen, aber jetzt ist das Museum einer der letzten Orte Sarajevos, die nicht in Flammen stehen. Also hat die ganze Familie hier Zuflucht gefunden. Und Maja, die nichts anderes zu tun hat, beschreibt die Zustände. Ob sie ein Tagebuch oder doch eine Erzählung schreibt, ist ihr nicht ganz klar. Aus ihr spricht jedenfalls so etwas wie die Stimme der Vernunft, die das, was da draußen vor sich geht, in Worte fasst.

Natürlich beschreibt sie auch die Familie. Da ist die Mutter mit ihrem Hang zur Esoterik, die als Veganerin froh ist, als es weder Fleisch noch Eier oder Butter gibt – endlich ernährt sich die Familie gesund! Da ist die Großmutter, die ihren sagenumwobenen Koffer nicht aus den Augen lässt – man wird ihn im Lauf der Geschichte noch brauchen; und da sind der Bruder, dessen schwangere Frau und deren „erstes Kind“, ein Dalmatiner namens Sniffy – die Mutter nennt ihn einen Aristokraten, weil sich die Reihe seiner Ahnen weiter zurückverfolgen lässt als die eines jeden anderen Museumsbewohners. An Sniffy sollte man als Leser sein Herz nicht verlieren, wenn man möchte, dass es heil bleibt. Freilich, aussuchen kann man sich das nicht und natürlich ist das Hundeschicksal nicht die größte Tragödie in diesem Kriegsroman, im Laufe dessen der Bombenhagel die Stadt und ihre Bewohner niedermäht.

Humor ist ...

Majas Ton aber bleibt diskret lakonisch, ihre Beobachtungen scharfsinnig. Beginnend bei ihrer Selbstbeschreibung: Ihre Brille ist so dick, dass man sich fragt, wie jemandes Ohren, selbst wenn sie so weit abstehen wie ihre, sie halten können.

Sich einfach so dem Schrecken des Krieges ausliefern kommt nicht infrage. Der Humor stirbt zuletzt. Auch wenn er einem dann und wann im Hals stecken bleibt. Etwa, wenn die vor dem Krieg Geflüchteten im Museumskeller eine Uniform von Franz Ferdinand finden und den Prozess gegen dessen Attentäter nachspielen.

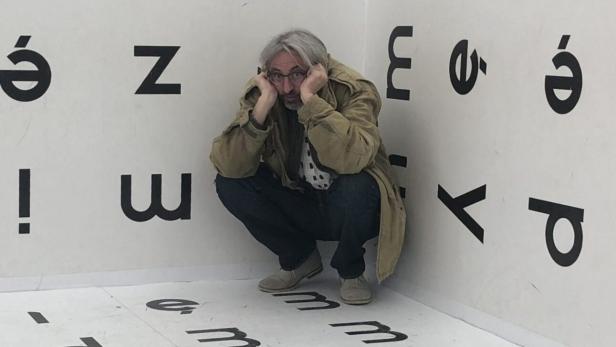

Nenad Veličkovićs Sarajevo-Kriegsroman „Nachtgäste“, entstanden 1995, kurz darauf erstmals auf Deutsch übersetzt und nun neu aufgelegt, ist ein früher Vertreter seines Genres. Etwa zeitgleich schrieb Miljenko Jergović seinen berühmten Erzählband „Sarajevo Marlboro“. Heute berichten Autoren wie Tijan Sila („Radio Sarajevo“) oder Barbi Marković („Die verschissene Zeit“) vom Aufwachsen in einem Land, das eben noch Jugoslawien hieß. Es ist nicht zu übersehen, dass Nenad Veličković, 1962 in Sarajevo geboren, Pate für ihre Romane stand.

Nenad Veličković:

„Nachtgäste“. Übersetzt von Barbara Antkowiak.

Jung und Jung

240 S. 24€