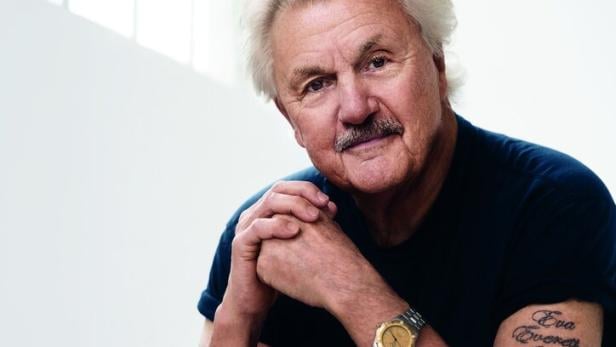

John Irving: "Mit den Tattoos bin ich vorerst durch"

Ringer, kleine Literaturlehrer, unkonventionelle Familien. Fixer Bestandteil eines jeden John-Irving-Romans. Darum geht es – unter anderem – auch in seinem neuen Roman „Königin Esther“. Geschrieben für einen Freund, der ihn lehrte, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Denn das, sagt John Irving, sei die wichtigste Voraussetzung für das Schreiben: die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Ein Gespräch über Mitgefühl.

KURIER: Immer, wenn wir miteinander reden, haben Sie ein neues Tattoo. Vor zweieinhalb Jahren war der Pottwal auf Ihrem linken Arm ganz frisch, eine Hommage an Moby Dick. Rechts das Zitat aus Ihrem Roman „Gottes Werk und Teufels Beitrag“: „Gute Nacht, ihr Prinzen von Maine, ihr Könige von Neuengland.“ Haben Sie wieder was Neues?

John Irving: Nein, mit den Tattoos bin ich vorerst durch.

Das Zitat stammt von Wilbur Larch, dem Waisenhaus-Arzt aus „Gottes Werk und Teufels Beitrag“, zu dem Sie nun nach 40 Jahren wieder zurückgekehrt sind. War das schon länger geplant?

Sie wissen ja, dass ich immer mit dem Ende beginne. Hier ist es: Eine ältere Frau, 76 Jahre alt. Eine in Europa geborene Jüdin, die sich entscheidet, den Staat Israel mitaufzubauen. Esther ist in Jerusalem am Ende ihrer Geschichte. Da, wo auch dieser Roman endet.

Sie waren selbst mehrfach in Jerusalem.

Ja, das erste Mal 1981 und ich habe mir damals unentwegt Notizen gemacht, obwohl ich nicht dachte, dass ich einen Roman darüber schreiben werde. Aber ich hatte eine Vorahnung eines ewigen Konflikts. Nun hatte ich diese starke 76-jährige Protagonistin und ich begann, ihre Geschichte dorthin zurückzuverfolgen, wo meine Leser sie kennenlernen: als jüdisches Waisenkind, dessen Leben schon früh von Antisemitismus geprägt ist.

Und dieses Waisenkind lebt in jenem Waisenhaus, das Wilbur Larch in Maine leitet.

Ich wusste, wie schwer es in Maine, wo es kaum Juden gibt, für Esther sein würde. Ich wusste, wie schwer es für Larch sein würde, eine Familie zu finden. Plötzlich dachte ich: Moment mal. Esther wurde 1905 in Wien geboren. Wilbur Larch muss also viel jünger sein, als viele Leser oder Kinobesucher ihn in Erinnerung haben. Und schon hatte ich einen Plan für meinen Roman.

Der in mancher Hinsicht an frühere Romane erinnert, in einer aber völlig anders ist ...

... ja, er ist mit 550 Seiten wesentlich schmäler. Meine Leser sind ja 1.000 Seiten gewöhnt. Nach heutigen Maßstäben für literarische Fiktion wirkt es wie ein Roman normaler Länge, vielleicht sogar etwas länger. Aber für meine Leser ist es ein kurzer. Das kommt daher, dass ich so viel über den Anfang wusste. Ich wusste natürlich, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts viele in Europa geborene Juden gab, die Europa verließen, weil sie den aufkommenden Antisemitismus spürten.

Der Antisemitismus war nie weg und er ist seit dem 7. Oktober wieder stärker geworden. Hat das Ihr Schreiben beeinflusst?

Nein. Dieses Buch gab es schon vor den Ereignissen vom 7. Oktober, die mich zwar getroffen, aber nicht überrascht haben. Wissen Sie, man lernt aus der Geschichte. Die Hamas ist nicht die erste Terrororganisation, die Israel vernichten will. Aber ich schreibe nicht über aktuelle Ereignisse. Und ich bin kein Prophet. Meinen Vietnam-Roman „Owen Meany“ habe ich 1989 veröffentlicht. Ich wollte genug Zeit verstreichen lassen, um auf diese Jahre zurückblicken zu können und den Unterschied zu erkennen zwischen dem, was mich damals wütend machte – nämlich alles – und dem, was mich zehn, fünfzehn Jahre später immer noch wütend machte.

Der Vietnam-Krieg hat die Gesellschaft gespalten. Es gibt auch heute noch jede Menge Gründe, wütend zu sein. Sie haben immer Frauenrechte, die Rechte der LGBTQ-Community und insbesondere das Recht, legal und sicher eine Abtreibung vornehmen zu können, verteidigt. Heute scheint das alles nicht mehr gesichert. Nicht einmal das Recht auf freie Meinungsäußerung ist mehr sicher. Die USA, aber auch der Rest der Welt scheinen sich zurückzuentwickeln. Sind Sie überrascht?

Ja, das bin ich. Wir sehen, dass der Faschismus in Europa ein Comeback feiert. Und dann gibt es da noch die Amerikaner, die nicht genug Geschichtsverständnis haben, um zu erkennen, was für ein autoritärer Diktator Donald Trump ist. Wie wenig er sich um die Prinzipien der Demokratie schert. Dieser Mann ist ein Faschist und schert sich einen Dreck um die US-Verfassung. Ich habe meinem langjährigen US-Verleger gesagt, dass ich wegen dieses Präsidenten momentan nicht in mein geliebtes Geburtsland reisen werde. Das ist sehr schwer für mich. Zwei meiner drei Kinder und alle meine Enkel leben in den Vereinigten Staaten. Ich mache mir große Sorgen. Wann wacht mein Geburtsland endlich auf und erkennt, was für eine Katastrophe für die Demokratie dieser autoritäre Führer ist? Ich lebe seit 30 Jahren in Kanada, ich bin kanadischer Staatsbürger. Aber es betrübt mich, dass ich mich zwischen Kanada und den USA entscheiden muss. Wissen Sie, ich bin nicht antiamerikanisch, aber ich bin gegen Trump, ähnlich wie die meisten meiner israelischen Freunde gegen Netanjahu sind.

Die alten Bekannten sind auch in Irvings 16. Roman wieder da. Die gleichgeschlechtlich Liebenden, die Diskriminierten, die Außenseiter. Und die Erkenntnis, dass Familie weniger mit Biologie als mit Liebe zu tun hat. Auch

Literaturklassiker sind wieder präsent – in Form von Charles Dickens und den Brontë-Schwestern. In „Königin Esther“ geht es unter anderem um Irvings Leibthemen Gerechtigkeit und sexuelle Emanzipation. Im Vordergrund steht diesmal aber das Thema Antisemitismus. Der mit 550 Seiten für Irving-Verhältnisse schlanke Roman spielt im bekannten Irving-Kosmos zwischen Maine und New Hampshire sowie in Wien und Jerusalem. Diogenes, 32,90 €.

Ihre Protagonistin Esther hat einiges mit Ihnen gemeinsam, unter anderem ein Tattoo mit einem Literatur-Zitat. Die Worte „Je einsamer ich bin, je weniger Freunde ich habe, je weniger mir man hilft, desto mehr will ich mich selbst achten“ aus dem Roman „Jane Eyre“ von Charlotte Brontë.

Ich war 15, als ich zum ersten Mal Charles Dickens’ „Große Erwartungen“ las, den Roman, der mich dazu inspirierte, Schriftsteller zu werden. Etwa zur gleichen Zeit las ich auch George Eliot und die Brontë-Schwestern, die ersten viktorianischen Romanautorinnen, die Geschichtenerzählerinnen des 19. Jahrhunderts. Sie haben mich enorm beeindruckt. Als ich begann, mich für Tätowierungen zu interessieren, dachte ich, dass ich als Frau von dem Tattoo, das Esther wählt, sehr angezogen gewesen wäre. Denn es symbolisiert Unabhängigkeit. Ich habe es immer geliebt. Und ich erinnere mich, dass ich das mehreren Tattoo-Künstlern gesagt habe. Ich habe ja viel Zeit in Tattoo-Studios verbracht und immer gedacht: „Wenn ich eine Frau wäre, würde ich mir dieses Tattoo stechen lassen.“

Sie sagten gerade: „Wenn ich eine Frau wäre.“ Sich in einen anderen hineindenken zu können, ist die Grundvoraussetzung für das Schreiben. Sie haben bereits in den 70er-Jahren über Transgender-Personen geschrieben.

Schon Aristoteles schrieb, dass es im Drama um Empathie geht. Man muss die Fähigkeit haben, sich vorzustellen, in den Schwierigkeiten eines anderen zu stecken. Das hängt auch mit den Ursprüngen dieses Romans zusammen, einem jüdischen und pro-israelischen Roman, der im Israel der 1980er-Jahre endet. Ich habe eine Geschichte als Verbündeter meiner Charaktere. Wegen meiner Mutter, die als Krankenpflegerin tätig war und den größten Teil ihres Lebens damit verbrachte, junge, unverheiratete Frauen und Mädchen zu beraten, die ungewollt schwanger waren. Frauenrechte und Abtreibungsrechte waren bei uns immer Familienthema. Und ich hatte einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester, Zwillinge, die schwul und lesbisch waren. Ich wusste das schon als Teenager. Ich wusste genug, um Angst um sie zu haben, Angst davor, wie andere Menschen sie behandeln würden. In dieser kleinen Stadt in New Hampshire, bevor sie alt genug waren, sich zu outen, selbst gegenüber ihren Freunden, hatte ich Angst um sie. Verstehen Sie, was ich meine?

Und der Antisemitismus, um das es nun geht? Das ist ja ein neues Thema für Sie.

Meine ersten jüdischen Freunde lernte ich im Wrestling-Team in New Hampshire kennen. Später hatte ich in Wien, wo ich in den 60er-Jahren studierte, einen jüdischen Mitbewohner. Er war mein wichtigster Freund, ich sah die Stadt und später die Welt durch seine Augen. Er hat alle meine Bücher gelesen. Beim Schreiben dieses Buches dachte ich: Ich glaube, Eric wird dieses Buch lieben. Aber er lebte nicht lange genug, um es zu lesen. Er blieb mir auf andere Weise sehr nahe.