Schriftstellerin Gertraud Klemm: "Das ist feministischer Totalitarismus"

Gertraud Klemm findet, wenn etwas nicht „brennt“, dann kann man’s gleich sein lassen. Autorin und glühende Feministin, legt sie sich mit allen an. Nicht zuletzt mit anderen Feministinnen.

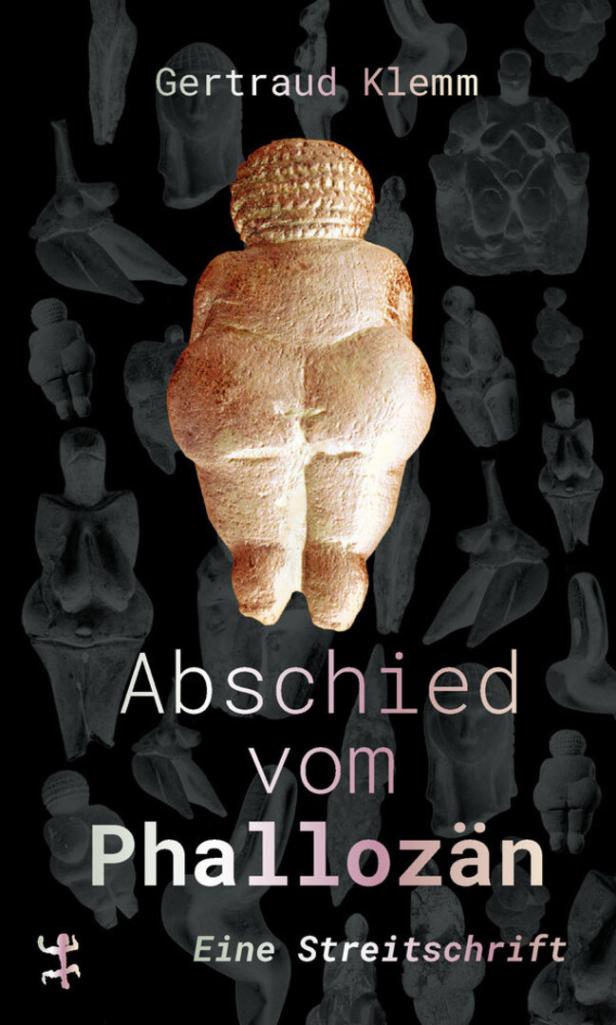

KURIER: In „Abschied vom Phallozän“ entlarven Sie das Patriarchat als Wurzel globaler Krisen. Wäre die Welt besser in weiblicher Hand? Sind Frauen bessere Menschen?

Gertraud Klemm: Ich glaube nicht, dass die Frauen bessere Menschen sind. In Matriarchaten ginge es uns aber tatsächlich besser, dazu gibt es überzeugende Kennzahlen. In existierenden Matriarchaten gibt es eine Friedenskultur, keine Gewalt, keine Armut, keine Vergewaltigungen. Das Problem ist die patriarchale Hierarchie über die Frauen, über die Natur, über andere Menschen. Das Patriarchat bevorzugt Männer. Man kann Männern nicht die Weltordnung anvertrauen, das haben sie ausreichend bewiesen.

Das Risiko, mit einem patriarchatskritischen Aufruf nicht gehört zu werden, ist groß. Warum haben Sie’s trotzdem gemacht?

Ich mache das schon, seit ich schreibe. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, den Feminismus auszuklammern. Mit einer neutralen Erzählweise, die den Männern nicht auf die Füße steigt, hätte ich es leichter haben können. Aber es ist eben das, was mich wirklich interessiert und das, was brennt. Natürlich ist es oft unangenehm. Aber wenn ich so etwas nicht aushalte, brauch ich gar nicht schreiben, dann würde ich Sauerteig machen oder wieder in einem Labor arbeiten. Entweder das, was brennt, oder gar nix.

Viele haben geglaubt, das Patriarchat sei ein Auslaufmodell. Zumindest Mitteleuropa schien auf einem guten Weg. War das ein Irrtum?

Das Individuum ist auf einem guten Weg. Das Individuum Frau kann sich theoretisch alles aussuchen. Aber wenn wir uns anschauen, wie Macht und Geld global verteilt sind, müssen wir erkennen, dass wir gescheitert sind. Ich weiß nicht, wie man nicht sehen kann, dass die Politik von Männern gemacht wird, dass die Wirtschaft von Männern gemacht wird, dass die unbezahlte Arbeit von Frauen gemacht wird, dass die Götter alle männlich sind. Egal wo ich hinschaue: Wo es wirklich wichtig ist, sind Frauen nicht vertreten, höchstens als Strohfrauen in dieser patriarchalen Politik. Immer weniger Männer haben immer mehr Macht und Frauen kommen gar nicht mehr vor in dieser Weltordnung.

Wenn ich mich recht erinnere, hatte die türkis-grüne Regierung so viele Frauen wie noch nie.

Frauenpolitik ist trotzdem keine gemacht worden. An den Kennzahlen von Besitz und Macht ändert sich seit den 80ern nichts. Höchstens für das Individuum.

Wir hatten unlängst mit Brigitte Bierlein die erste Bundeskanzlerin.

Die ist passiert. Auch Angela Merkel ist passiert.

Gertraud Klemm:

„Abschied vom Phallozän“

Matthes & Seitz

142 Seiten.

20,95 Euro

Man hat trotzdem den Eindruck, dass es zumindest in Mitteleuropa heute auch andere Probleme gibt. Wir sind konfrontiert mit dem Infragestellen der Geschlechter. Haben wir es mit feminismusähnlichen Strömungen zu tun, die einander kannibalisieren?

Die größten Probleme, die Feministinnen heute haben, sind andere Feministinnen. Viele meiner Kolleginnen äußern sich zu Vielem nicht mehr, weil sie von Feministinnen fertiggemacht werden. Sie weichen auch feministischen Events aus. So weit ist es gekommen. Das ist etwas, was im Rest der Bevölkerung überhaupt nicht ankommt. Natürlich bekommst du in der Realität viel Gegenwind von Männern. Aber als Feministin noch viel mehr Gegenwind von anderen Feministinnen. Da muss ich wirklich sagen: Lieber gar keinen Feminismus als diesen.

Der Feminismus vieler junger Frauen scheint ein anderer zu sein. Sie boykottieren Veranstaltungen, wo Alice Schwarzer auftritt, weil sie sich gegen Kopftücher ausspricht.

Das ist mit dem Aufkommen der sozialen Medien gekommen und mit diesem Moralspektakel. Es herrschen Diskursverbote und stattdessen Gebote. Feminismus darf nicht mehr religionskritisch sein. Es gibt keine Grautöne mehr. Dieser Feminismus ist wahnsinnig binär geworden, obwohl er sich als vielfältig bezeichnet. Diese Moral hat alles kaputtgemacht, und sie wächst zum großen Teil in den sozialen Medien.

Apropos Religionskritik: Gerade Linke sind dabei, wenn es darum geht, christliche Religionen zu kritisieren. Andere, insbesondere der Islam, scheinen tabu. Warum?

Das ist das Religionsparadoxon der Linken. Religionskritik wird von der Toleranz gegenüber Religionen ausgehebelt. Ich finde, dass man als linke Person das Prinzip von Religion angreifen und kritisieren dürfen muss, weil Religionen so, wie sie sind, patriarchale Werkzeuge sind. Doch die Linke hat auch eine Geschichte und ein Alter, sie hat blinde Flecken bekommen. Sie ist nicht mehr radikal in der Form, wirklich über die Wurzeln der Probleme nachzudenken, sondern sie macht Kompromisse. Und so ist es im Feminismus auch. Die Frage ist, wie konsequent kann so ein Feminismus sein?

Wenn sich eine Feministin einer früheren Generation gegen das Kopftuch ausspricht, sagen Junge, schon wieder werde Frauen vorgeschrieben, was sie zu tragen hätten.

Der junge Feminismus stellt das Individuum in den Mittelpunkt: Das Individuum soll entscheiden können, ob es ein Kopftuch aufsetzt. Der Alt-Feminismus hat das Kollektiv im Auge, das es sich nicht aussuchen kann und unter die Burka gezwungen wird. Beide Ansichten sind legitim. Es gibt mehrere Wahrheiten zu dem Thema. Nur mit einer Wahrheit auf das Problem zu zugehen, ist totalitär. Das haben wir jetzt: einen feministischen Totalitarismus.

Sie schreiben, die Phallokratie sei auf einem neuen Höhepunkt. Gleichzeitig ist das Wort Frau zum Kampfbegriff geworden. Sich als links Einstufende reden von „Menschen, die menstruieren“, von „gebärfähigen Personen“. Sind wir in einem Kampf zwischen Feminismus und Gender-Wissenschaften?

Wir sind in einer akademischen feministischen Sackgasse. Wir können die Realität natürlich einfach umdrehen und sprachliche Konstruktionen anwenden, um das Patriarchat weg zu gendern. Aber das wird in der Realität nicht funktionieren. Diese Dekonstruktion von Geschlecht im Akademischen geht immer mehr weg von den Grundproblemen, mit denen Frauen konfrontiert sind, die sich um Geld, Medizin oder Altersarmut drehen, und darum, dass sich bei der Verhütung in den letzten 40 Jahren nichts getan hat.

Zugleich hat aber schon eine Feminismus-Pionierin, Simone de Beauvoir, angedeutet, das Geschlecht sei eine soziale Konstruktion. Eigentlich der Anfang der Gendertheorie und gut nachvollziehbar.

Als Denkansatz ja, aber im Moment nicht alltagstauglich.

Aber es will sich nun einmal nicht jede Frau im Alltag durch ihren Östrogenspiegel definieren.

Ob Sie es wollen oder nicht, der Östrogenspiegel pfuscht Ihnen die ganze Zeit rein. Aber ich rede nicht nur vom Östrogenspiegel. Ich rede vom weiblichen Körper mit weiblichen Bedürfnissen. Zum Beispiel mit der Möglichkeit, schwanger werden zu können. Egal, ob ich es will oder nicht: Die Organe habe ich dafür angelegt, die Medizin dafür brauche ich. Es hängt alles an der Biologie.

Sie wurden jüngst aus dem Buch „Das Pen!smuseum“ hinauskomplimentiert, in dem sie als eine von vier Gastautorinnen eingeladen waren. Anlass waren Instagram-Postings, die alte „Standard“-Gastkommentare von Ihnen ausgegraben haben, in denen Sie die Tendenz im Queerfeminismus kritisieren, den Begriff und die Kategorie Frau abzuschaffen und zu skandalisieren. Autorin Mareike Fallwickl, gemeinsam mit Eva Reisinger Herausgeberin des Bandes, distanzierte sich umgehend von Ihren Texten. Wenige Stunden darauf erklärte der Leykam Verlag, das Buch werde ohne Ihren Beitrag erscheinen. Was ist da genau passiert?

Das müssen Sie diese Personen fragen. Meine Texte waren bekannt. Die Autorinnen haben mich, denke ich, eingeladen, weil ich aus einer anderen feministischen Generation stamme und weil Anthologien ja eigentlich ein breiteres Spektrum abbilden sollten. Ich glaube, dass der Verlag eine Panikreaktion gehabt hat, weil er massivst von teilweise anonymen Accounts aus dem Netz angegriffen worden ist. Und hat man sich gedacht, es ist besser, sich von mir als Autorin zu trennen, als sich mit diesem Mob anzulegen. Das glaube ich. Wobei ich denke, dass der Mob nicht so machtvoll ist, wie er tut.

Der Vorwurf lautete konkret, Ihr Feminismus sei nicht „intersektional“, also nicht inklusiv genug. Muss Feminismus intersektional sein, verschiedene Formen von Diskriminierung und Unterdrückung als sich gegenseitig beeinflussende Faktoren anerkennen?

Ja, muss er. Aber ich glaube, dass Feminismus sich nicht um alles kümmern kann. Er kann nicht jedes Problem auf der Welt lösen. Er kann keine Kriege lösen. Feminismus darf nicht den Fokus verlieren.