Gerhard Roths letzter Roman

Zuerst Schuberts Streichquintett in C-Dur ...

Es passt zu Gerhard Roths Büchern, und das Adagio passt leider zu Gerhard Roth: So klingt es, wenn man im Himmel ankommt. (Das hat er sich vorgestellt.) Gerhard Roth starb heuer am 8. Februar.

„Der Imker“ ist sein letzter vollständiger Roman. Er fügt Teile von Roths Universum zusammen, er setzt „Landläufiger Tod“ (1984) fort, als sich Franz Lindner – Künstler und schizophrener Patient in Gugging – in seinen Kopf zurückzogen hat, damit dort kein Platz mehr für Selbstmordgedanken ist.

Fliegen

Lindner stellt sich vor – und spielt es durch und schreibt es auf –, dass eine gelbe Wolke fast alle Menschen zum Verschwinden bringt.

Nur deren Kleider bleiben liegen und gegebenenfalls ihr falsches Gebiss.

Überlebt hat, wer irgendwie gefangen war: Menschen in Gugging, eine SOS-Kinderdorfgruppe, die in einer Höhle war, Häftlinge, ein Feldwebel in Kaserne.

Eine Siedlung entsteht, die Welt entsteht neu, Geisteskranke tragen Verantwortung, die man ihnen genommen hatte. Der gesunde Soldat bringt mit seiner MP mehrere Menschen zum Verschwinden ... und das ist der Rahmen, den sich Gerhard Roth steckte.

So etwas hat er gern gemacht: Oft war es eine Krimihandlung, damit hat er in seine Romane gelockt. Ähnlich wie die Bienen bewegte er sich. Gerhard Roth war Ehrenimker. Wie der Bien – der Organismus des ganzen Schwarms eines Stocks. Bei ihm fliegen die Zeilen.

Bei ihm ergeben sie Textteile, die die Form des Roman ständig verändern.

Roth kommt von Pieter Bruegel und dem Bild „Jäger im Schnee“ zum Insektenforscher Jean-Henri Fabre – dann wird ein durchsichtiges Baby geboren, dann erwürgt eine gelbe Taube einen Esel, nun spricht Franz Lindner mit den Krähen, auch mit den Hornissen, und von einem Begräbnisredner wird erzählt, von einem Segelflieger ...

Immer wagte Gerhard Roth einen Versuch, Grausames und Schönes auszudrücken. Immer strengte er sich an – letztlich vergeblich, wie er wusste –, um mit Sprache unsere geheimsten Gedanken wiederzugeben.

Ein Schriftsteller nimmt hintereinander andere Ichs an: Das ist, was „sein“ geisteskranker Franz Lindner so mag am Schreiben. Lindner erklärt es in einem eigenen Kapitel: „Ich bin süchtig nach Schreiben.“

Er fühlt sich dabei den Bienen verwandt: Für ihn sind Worte, die er findet, wie Blütenpollen für Bienen.

Damit hat Roth wohl auch über seine eigene Besessenheit Auskunft gegeben. „Schrieb ich, hatte ich das Gefühl, unsichtbar zu sein, durch Wände gehen, fliegen zu können.“

Wer alles verstehen will in seinen Venedig-Romanen und im „Imker“, der versäumt etwas.

Zum Beispiel versäumt er das automatische Schreiben, wie es in „Der Imker“ zwischendurch vorkommt. Das ist ein Schreiben wie in Trance, ohne zu denken, ohne zu zensurieren. Ein Drauflosschreiben – so schuf Gerhard Roth Sprachbilder wie:

„Wolken sind die Heimat der Regenwürmer.“

Und: „Ohne Hosenstulpen darf niemand an der Messe teilnehmen.“

Und: „Als er meinem Kopf das Gehirn entnahm, war ich erleichtert.“

Das ist leider vielen passiert.

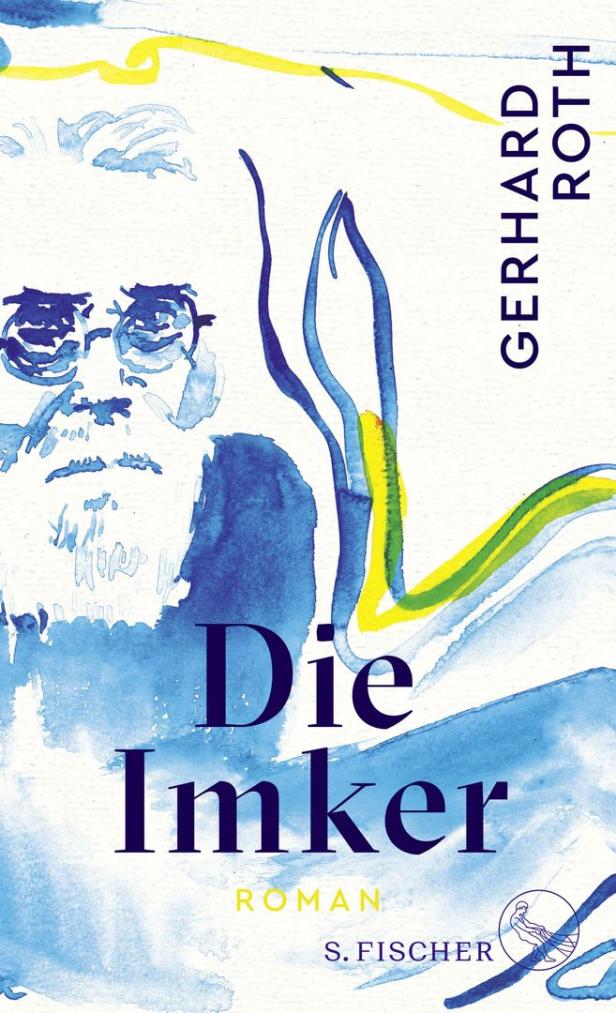

Gerhard Roth: „Der Imker“

Illustriert von

Erwin Wurm.

S. Fischer.

560 Seiten.

21,95 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern

Kommentare