Franz Schuh: "Ich bin nicht für den Hass, ich bin für die Liebe"

Franz Schuh, geboren 1947 in Wien, studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität für angewandte Kunst in Wien und Kolumnist für Zeitschriften und Rundfunkstationen. Bei Zsolnay erschienen zuletzt „Lachen und Sterben“ und „Ein Mann ohne Beschwerden“(2023)

Die Macht der Hoffnung, die zivilisatorische Errungenschaft, den Feind als Gegner zu betrachten, und die Verehrung für Peter Kraus und die Fernsehserie „Diese Drombuschs“. Der neue Essayband von Franz Schuh kann dieser Welt doch erstaunlich viel Positives abgewinnen. Glaubt man. Dann wieder setzt es Gedichtzeilen wie diese: „Sie werden lachen, jetzt wird es ernst.“ Das ist nämlich typisch bei Franz Schuh: Immer, wenn man glaubt, man ist auf der richtigen Fährte, kommt er überraschend um eine andere Ecke. Ein Versuch, ihm auf die Spur zu kommen.

KURIER: Sie schreiben, als Optimist werde man überall herzlich begrüßt. In meiner Erfahrung gilt man als Optimist in dieser Welt als nicht ganz normal .

Franz Schuh: Offenkundig bin ich ein Pessimist, weil ich Optimisten als Bevorzugte erlebe. Zuversicht wird ständig propagiert. Aber die Zuversichts-Reklame klingt sehr nach Pessimismus: Wäre man wirklich zuversichtlich, würde man die Zuversicht nicht so aggressiv propagieren.

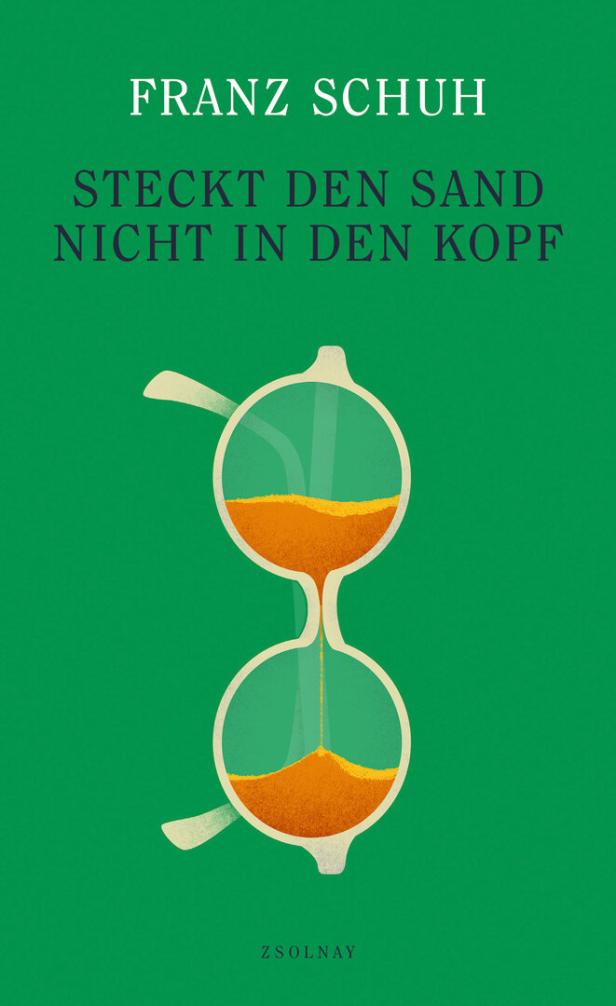

Franz Schuh:

„Steckt den Sand nicht in den Kopf“

Zsolnay. Ab 19. 8.

288 Seiten. 27,95€

Also handelt es sich um Zweckoptimismus.

Es ist ein Pfeifen im finsteren Wald. Gott sei Dank kommt es nicht darauf an, ob man gut gelaunt in die Zukunft blickt, sondern darauf, was realistisch angenommen werden kann. Der Pessimismus ist eine Haltung, an die sich eindeutig der Rechtspopulismus anhängt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es Sachverhalte gibt, die man nicht optimistisch betrachten kann.

Also Sie sind Sie zwar kein Optimist, aber schon gar kein Pessimist?

Optimismus und Pessimismus sind für Gefühle zuständig. Und „als jemand, der schreibt“, muss man darauf achten, dass man seine eigenen Stimmungen und Verstimmungen nicht in die Phänomene hineininterpretiert. Andererseits ist die Subjektivität nicht wegzudenken. Auf sich selbst darf man halt nicht hereinfallen.

Ein anderer Begriff, den Sie sich nicht umhängen lassen wollen, ist der „Philosoph“.

Philosophen sind Menschen, die die Weisheit lieben. Ich bin jemand, der die Menschen liebt, die die Weisheit lieben. Ich ein Literat mit philosophischen Interessen.

Sie haben für Ihr neues Buch einige Gedichte geschrieben.

Es gibt einen Zusammenhang von Essayistik und Lyrik. Essayistik ist am Veranschaulichen von Begriffen beteiligt. Aber es gibt ja nicht nur Begriffe, sondern auch das besinnliche Innehalten. Der Mensch hat diese Möglichkeiten: die Flucht oder den Angriff. Man muss manchmal die Flucht vor den Begriffen ergreifen, um seine Innerlichkeit ausprobieren und daraus eine Ergänzung zu den begrifflichen Attitüden finden.

„Begriffliche Attitüden“, schöne Überleitung zu den Gedanken, die Sie sich über Kunst machen. Was kann denn Kunst in dieser Welt?

Thomas Bernhard hat mit Recht gesagt: Wenn einer von deinen Lebensmenschen stirbt, ist dir die Kunst wurscht. Die Kunst kann nicht das, was sie professionell verspricht, nämlich eine kompensatorische Abhilfe für alle Übel des Daseins zu sein. Aber das ist auch nicht ihre Aufgabe, das wäre die Aufgabe der Religion. Die Kunst hat ästhetische Strategien. Ein Beispiel: Die Bilder von Van Gogh. Darin kann man erkennen, dass man die Welt nicht so sehen muss, wie man sie zu sehen beigebracht bekommt. Die Möglichkeit, dass es etwas anderes gibt als das, was wir zu sehen gelernt haben, schafft den „Möglichkeitssinn.“ Durch ihn kann man sich halbwegs distanzieren sogar von dem, was man selber ist. Der Möglichkeitssinn erweitert die Subjektivität. Die Kunst hat das Problem, dass sie nicht die Wirklichkeit, also das wirkliche Leiden ist, von dem sie leidenschaftlich spricht. Ganz banal: Der Schauspieler, dem auf der Bühne von der Tapferkeit der Mund übergeht, ist „in Wirklichkeit“ ein Feigling. Über die Dimension des Scheins entstehen auch Kitsch und Heuchelei.

Nun wird insbesondere auf der Bühne immer wieder versucht, Stücke auf ganz konkreten Alltag oder eine Form von Aktualität herunterzubrechen, ich denke da etwa an „Die letzten Tage der Menschheit“.

Ich bin ein Gegner dieses Konzeptes von Aktualität. Die Aktualität ist im Kulturbetrieb ein Versuch, das, was man betreibt, zu legitimieren. Zu sagen, wir machen die 789. Operninszenierung von Mozart nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil sie von einer großartigen Aktualität ist. Man sollte aber sehen, ohne deswegen die Kunst in ihrer Bedeutung zu verwerfen, dass eben ein Riesenunterschied zwischen dem realen Leiden und dem Zitat des allgemeinen Menschenleides in einem Kunstwerk besteht. Die Werbesprache des Kulturbetriebs neigt zur Behauptung, die „wirkliche Wirklichkeit“ wäre erst das, was der Betrieb auf die Bühne stellt.

Und die beschworenen Analogien zum Heute?

Abgesehen vom Ästhetischen, von der Kunstfertigkeit, die die allgemeine Tragödie und Komödie der Menschen überliefert und konserviert, waren zum Beispiel sowohl Robert Musil als auch Thomas Mann und Karl Kraus Spezialisten für Auflösungserscheinungen der Gesellschaft. Wir leben derzeit in einer Konstellation, in der die Auflösung alter Fundamente und alter Zusammengehörigkeiten passiert. Die Analogien (und die Differenzen!) sind unübersehbar. Von den alten Meistern kann man für das Verständnis der aktuellen Veränderungen lernen.

Haben Sie den Eindruck, diese Zeit ist wirklich so besonders?

Der Witz ist, dass man diese Frage nur mit dem Hinweis beantworten kann, dass alle Zeiten besonders sind. Aber es ist ein Riesenunterschied zwischen der Zeit vor 1945 und der Zeit nach 1945. Nach 45 war eine Friedenszeit, von der Leute meines Geburtsjahres, 1947, unglaublich profitiert haben.

Ist diese Zeit des Friedens fälschlicherweise als Normalität angenommen worden?

Dass generell zur Aufrüstung aufgerufen wird, nach einer Zeit, in der die Abrüstung das entscheidende Thema war, das hätte man sich schwer vorstellen können. Aber wäre man einigermaßen skeptisch gewesen, hätte man wissen können: Das Pendel schlägt in die andere Richtung aus. Man kann nicht drauf vertrauen, dass der Fortschritt nicht gewaltförmig wird.

Einerseits schreiben Sie, es sei eine Errungenschaft der Zivilisation, den Feind als Gegner zu sehen, aber auf der anderen Seite stoßen auch Sie manchmal an Ihre Grenzen und sagen: Also bitte, das sind Feinde.

Ich bin nicht für den Hass, ich bin für die Liebe. Ich habe mir auch eine lange Predigt über die Liebe in diesem Buch zu veröffentlichen erlaubt. Aber ich bin ein Gegner der Tabuisierung des Hasses, und zwar deshalb, weil der Hass unvermeidlich ist. Er lässt sich bei realen und realistisch gesehenen politischen (aber auch Liebes-Verhältnissen) nicht abschaffen. Tabuisieren muss man die Gewalt. Man muss lernen, wie man mit Hass gewaltlos umgeht. Da sind wir nicht ganz chancenlos: Wir existieren ja einerseits aus Konkurrenz, aus kriegerischen Fähigkeiten, aber andererseits aus Kooperation.

Sie sind ja doch ein Optimist!

Ich bin auf keinen Fall ein Pessimist im Sinne der Verdüsterung von allem. Wenn die Verdüsterung zur vorherrschenden Ideologie wird, dann wirkt sie als self fulfilling prophecy. Jemand, der nur pessimistisch ist, ist ein Idiot. Noch blöder ist der, der immer optimistisch ist. Dem sieht man wenigstens die Idiotie schon sehr bald an.

Sie sind ein bekannter Viel-Fernseher. Was sehen Sie derzeit besonders oft?

„Two-and-a-half-Men“. Einerseits, weil die Dialoge zynisch-genial sind. Andererseits, weil mir nichts anderes übrigbleibt: Das wird ja auf und runter gespielt. Aber zum Glück ist die belustigende Variante des Zynismus, die für einen kurzen Zeitraum in Kunst und Leben signifikant war, für die „Harald Schmidt-Ära“, zu Ende.