Buchtipps für Weihnachten - Klassiker unterm Christbaum

Von Barbara Beer, Christina Böck, Martin Grabner, Georg Leyrer und Nina Oberbucher

Was gab’s 2024 für großartige Neuerscheinungen! Die Liste der persönlichen Lieblingsbücher ist lang – vom neuen Christoph Ransmayr über Samantha Harveys Booker-Preis-gekrönten Weltall-Roman „Umlaufbahnen“ bis zu Miranda Julys sehr expliziter, traurig-komischer Wechseljahre-Offensive „Auf allen vieren“. Und dann die Biografien – von Barbra Streisands hinreißender, ausgerechnet beim kleinen Wiener Luftschacht-Verlag erschienener Autobiografie „Mein Name ist Barbra“ bis zu Karin Wozonigs Buch über die erste österreichische Journalistin Betty Paoli. Dennoch haben wir uns bei unseren Weihnachtstipps für Wiederentdeckungen entschieden. Denn diese wunderschönen Ausgaben feiern das Medium Buch – auf Papier gedruckt. Die meisten davon sind Klassiker-Wiederentdeckungen, einige wohl überhaupt Entdeckungen. Alle miteinander sind sie Herzensbücher. Einziges Problem: Sie werden Sie vielleicht doch nicht herschenken wollen.

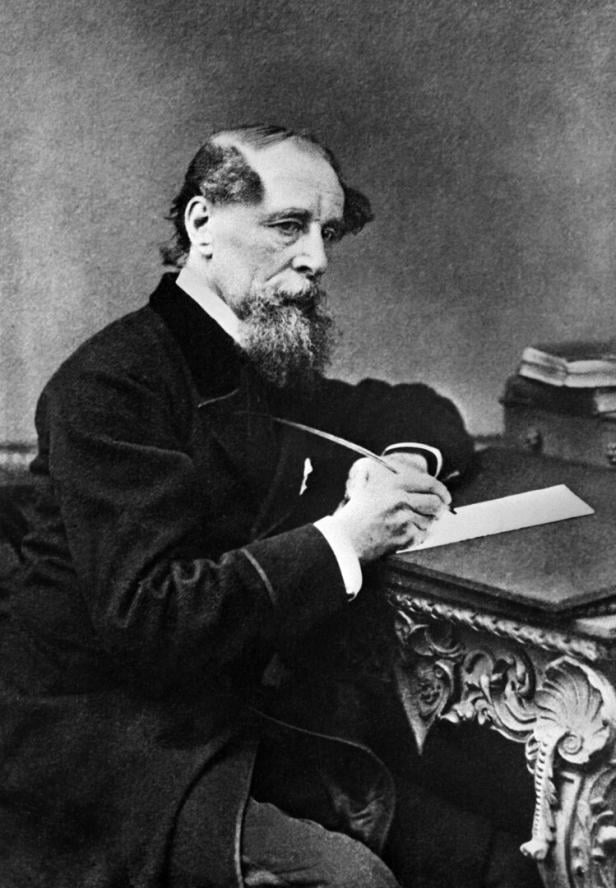

Einer der größten Autoren der Geschichte, nun in neuer Übersetzung: Charles Dickens

Ein großer Roman, sanft ins Heute geholt: „David Copperfield“ von Charles Dickens in neuer Übersetzung

Charles Dickens und Weihnachten, das lässt sich im angelsächsischen Raum ohnehin nicht voneinander trennen: Dickens’ „A Christmas Carol“ ist die Weihnachtsgeschichte schlechthin (mit der feinen Pointe, dass der Autor hier von seinem Verlag ganz unweihnachtlich übers Ohr gehauen wurde und finanziell fast nichts von dem Erfolg hatte).

Der große Brite (1812–1870) ist insbesondere aber auch als Miterfinder dessen in die Geschichte eingegangen, was wir heute noch unter dem Begriff Roman verstehen. Und er ist ein gutes Mittel gegen den Irrglauben, dass die Vergangenheit besser war: Seine Schilderungen von Leid und Armut im England des 19. Jahrhunderts („Oliver Twist“, „Große Erwartungen“) sind auch heute noch überaus beklemmend.

„David Copperfield“ nun hat im Schaffen Dickens’ eine Sonderstellung – verarbeitet er darin doch jene Fragmente aus der eigenen, bitteren Kindheit, die er eigentlich als Autobiografie veröffentlichen wollte. Dickens – dessen Eltern in finanzielle Bredouillen gerieten – musste als Mehr-oder-weniger-Kindersklave in einer Fabrik schuften; nur eine zeitgerechte Erbschaft rettete ihn.

SchnörkellosDas Ganze ist aber natürlich Literatur des 19. Jahrhunderts – also für heutige Begriffe durchaus blumig und entschleunigt. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist auch die letzte Übersetzung ins Deutsche alt, seither hat sich sprachlich einiges getan. Rowohlt hat nun eine Neuübersetzung verlegt: Melanie Walz hat „David Copperfield“, die Lebensbilanz eines trotz brutaler Kindheit erfolgreichen Autors, für das aktuelle Lesepublikum sanft entstaubt und von Manierismen und Schnörkeln der bisherigen Übersetzungen befreit. Das tut dem feinen Humor, den Dickens seiner über weite Strecken auch tragischen Erzählung mitgibt, und den märchenhaften Figuren in David Copperfields Leben gut. 1.300 Seiten mit ausführlichen Notizen am Schluss sind ein würdiges Weihnachtsgeschenk.

Charles Dickens: „David Copperfield“ Neu übersetzt von Melanie Walz. Rowohlt. 1.296 Seiten. 47,50 Euro

Toni Morrisons Roman „Menschenkind“ wurde jetzt neu übersetzt

Sie wollte nichts als Freiheit: Toni Morrisons „Menschenkind“ wurde zu „Beloved“

Wer ist dieses merkwürdige, wunderschöne Wesen, das da eines Tages auf der Veranda sitzt und nicht mehr gehen will? Die 17-jährige Denver weiß es sofort. Es ist der Geist ihrer toten Schwester, der zurück zur Mutter will. „Die, die einen bösen Tod sterben, bleiben nicht unter der Erde.“ Und böse war der Tod des damals zweieinhalbjährigen Kindes, auf dessen Grabstein nur das Wort „Beloved“ steht, gewiss. Dabei hatte Beloveds Mutter, gerade der Sklaverei entflohen, sich für ihre Kinder nichts gewünscht als ein Leben in Freiheit. Der Preis dafür war immens. Oft fragt man sich beim Lesen, was ein Mensch eigentlich ertragen kann. Dabei deutet Toni Morrison ja nur an.

„Menschenkind“ hieß Toni Morrisons 1987 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Roman in der ersten deutschen Fassung. Die nun vorliegende Neuübersetzung von Tanja Handels übernimmt den Originaltitel „Beloved“. Sie habe, schreibt Morrison im Vorwort, mit diesem Buch Versklavung zur persönlichen Erfahrung machen wollen. Das ist ihr gelungen, „Beloved“ fesselt und erschüttert. Das literarische „Gelände der Versklavung“ (Morrisons Worte), ist heute besser erschlossen als 1987, Autoren wie Colson Whitehead oder Percival Everett haben hier zuletzt überzeugende Arbeit geleistet. „Beloved“ jedoch ist einzigartig. US-Geschichte, Traumaverarbeitung, Grusel. Angeblich ist dieses Buch in den USA Schullektüre. Hoffentlich stimmt das.

Toni Morrison: „Beloved“. Übersetzt von Tanja Handels. Rowohlt. 444 S. 29,50 €

Eine Kindheit in Dublin: Roddy Doyles Bubengeschichte "Paddy Clarke Ha Ha Ha"

Eine Biene wird im Teer versenkt. Der Nachbarsbub muss Persil schlucken. Und vom großen Zeh löst sich der Fußnagel. Der 10-jährige Patrick Clarke findet das „großartig“. Streiche spielend zieht „Paddy“ mit seinen Freunden durch das Dublin der 60er, die Straßen der Arbeiterviertel sind ihre Spielplätze. Autor Roddy Doyle schildert in „Paddy Clarke Ha Ha Ha“ die Abenteuer der Bubenbande aus der Sicht des jungen Helden – in nüchterner Sprache und, dem Erscheinungsjahr 1993 geschuldet, mit so manchem heute politisch inkorrekten Begriff. Der mit dem Booker Preis ausgezeichnete Roman ist eine Sammlung eindringlicher Anekdoten über bittersüße Kindheitserfahrungen, grausame Spiele und harte Bestrafungen. An die Stelle einer durchgehenden Handlung tritt ein schleichender Prozess: Die zu Fußballfeldern auserkorenen Flächen verwandeln sich in Neubauten, die Ehe der Eltern beginnt zu bröckeln und am Horizont, da zeichnet sich langsam das Erwachsenenleben ab.

Roddy Doyle: „Paddy Clarke Ha Ha Ha“ Übersetzt von Alexandra Rak. Goya. 320 Seiten. 25,50 Euro

Natalia Ginzburg: Soll man Kindern gegenüber schweigen, was Gott und den Tod betrifft?

Die Zeit der erfundenen Wesen: Natalia Ginzburgs berühmte Essaysammlung "Das imaginäre Leben"

Die Anfänge ihres Schreibens liegen in der Kindheit, als sie sich fremde Wesen und ein „imaginäres Leben“ erfand, nach dem die titelgebende Erzählung in diesem berühmten, ursprünglich 1974 erschienenen Essayband heißt. Die italienische Schriftstellerin Natalia Ginzburg (1916–1991) engagierte sich zeitlebens politisch. Viele ihrer hier versammelten Überlegungen wirken sehr aktuell. Man muss nicht mit allem übereinstimmen, um ihr Schreiben zu lieben. Etwa in den Lebensfragen, die sie sich stellt. Darf man einem Kind sagen, dass es eventuell keinen Gott gibt? Warum liebt man es als Kind, beneidet zu werden, und im Alter lässt einen die Vorstellung, Neid zu erregen, „zu Eis erstarren“? Und warum, um Himmels Willen, schmieren sich Kinder heute eine „grauenhafte“ Substanz namens Nutella aufs Brot?

Natalia Ginzburg: „Das imaginäre Leben“. Übersetzt von Maja Pflug. Wagenbach. 144 Seiten. 23,50 Euro

Fräulein Drakes Gespür für Codes: Bram Stokers vergessene Abenteuergeschichte "Das Geheimnis der See“

Mit Hilfe der unheimlichen Seherin Gormala erhält der Titelheld Archibald Hunter die Gabe des Zweiten Gesichts und sieht plötzlich Geister und den Tod voraus. Bram Stoker, der Meister des Grauens, berühmt vor allem durch seinen „Dracula“, erzählt in „Das Geheimnis der See“, von Alexander Pechmann erstmals ins Deutsche übersetzt, eine Grusel-, Abenteuer- und Liebesgeschichte in einem Buch. Francis Bacons Binärcode dient Archibald und seiner Flamme und späteren Ehefrau Marjory Drake, sie ist eine Nachfahrin des legendären Seefahrers Sir Francis Drake, zur Entschlüsselung von Hinweisen, um einen alten Schatz zu finden. Bis zum Showdown an der schottischen Ostküste bei Aberdeen versuchen die beiden, die Rätsel zu lösen, Archie mit Logik und Marjory mit Gespür und Charme.

Bram Stoker: „Das Geheimnis der See“. Übersetzt von Alexander Pechmann. Mare. 544 Seiten. 48,45 Euro

Die Britin Anita Brookner (1928–2016) kennt man bei uns noch kaum

Ob einer wie Lewis Percy zum Helden taugt? Anita Brookners Roman „Ein tugendhafter Mann“

„Helden verließen früh ihr Zuhause, vollbrachten gute Taten, verliebten sich und starben, oder sie schickten später nach ihren Müttern, wenn es sich absolut nicht vermeiden ließ.“ So hatte sich Lewis Percy das vorgestellt. Es kam anders.

Anita Brookner, 1928 in London geboren, begann erst mit 53 Jahren zu schreiben, veröffentlichte bis zu ihrem Tod 2016 noch 24 Romane, wurde mit dem Booker-Preis ausgezeichnet und ist für viele doch eine Entdeckung. Ihr 1989 erschienener Roman „Ein tugendhafter Mann“ erscheint nun zum ersten Mal auf Deutsch.

Nach einem Jahr in Paris kehrt Lewis Percy 1960 nach London zurück, wo er seine wissenschaftliche Arbeit zum Begriff des Helden beenden will. Auch im Leben wäre er gerne ein Held. Heiraten wäre eine Alternative, wenigstens „irgendwas Männliches“. Noch stehen ihm Mutter und die hässliche Krankenkassabrille im Weg. Er wird älter, klüger und trauriger werden und lange der Biedermann bleiben, der er nie sein wollte. Aber wer weiß: Anita Brookner kann ziemlich überraschen.

Anita Brookner: „Ein tugendhafter Mann“. Übersetzt von Wibke Kuhn. Eisele. 398 Seiten. 25,50 Euro

Komödie ist’s keine, göttlich aber doch: Dante Alighieris „Die Göttliche Komödie“

„Die Göttliche Komödie“, Dante Alighieris berühmte Jenseits-Dichtung, entstanden zwischen 1307 und 1321, ist schon öfter neu übersetzt werden. In Rudolf Georg Adams Prosafassung wirkt sie beinahe heutig, jedenfalls gut verständlich. Aufschlussreich ist auch das Nachwort – da wird u. a. erklärt, was es mit dem Wort „Komödie“ auf sich hat. Die Illustrationen stammen zum Teil aus Dantes Zeit. Ein Prachtbuch.

Dante Alighieri: „Die Göttliche Komödie“ Neu übersetzt von Rudolf Georg Adam. Manesse. 672 Seiten. 83,50 Euro

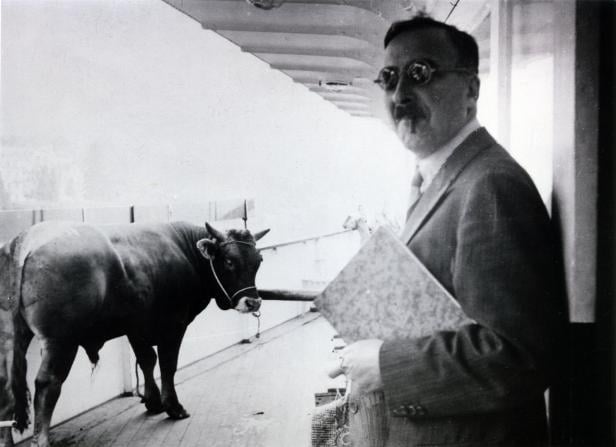

Stefan Zweig auf der Fahrt von Brasilien nach Argentinien

Was nach der „Welt von Gestern“ kam: Stefan Zweigs Romanfragment "Clarissa"

Wien, 1902. Clarissa, Tochter eines ranghohen Militärs, wird früh zu Pflichtbewusstsein erzogen. Nach der Klosterschule wird sie Assistentin eines Arztes. Bei einer Reise in die Schweiz lernt sie den jungen Léonard kennen. Just da treten die Nachricht von der Ermordung des Thronfolgers und der Erste Weltkrieg in ihr Leben.

Stefan Zweigs Romanfragment „Clarissa“ endet abrupt. Zweig, der sich 1942 im brasilianischen Exil das Leben nahm, wollte in „Clarissa“ die Welt ab 1902 bis in den Krieg aus der Sicht einer Frau schildern. Er wurde nicht mehr fertig. Mehr als 80 Jahre nach seinem Tod erscheint das aus einem Notizbuch übertragene Romanfragment nun in einer aufbereiteten Fassung. Dieser siebente und letzte Teil der kommentierten „Salzburger Stefan Zweig-Ausgabe“ gibt Einblicke die Arbeitsweise Zweigs und ist nicht nur für Literaturwissenschafter aufschlussreich. „Clarissa“ ist, wie „Die Welt von Gestern“, eine Erinnerung an die europäische Wertegesellschaft.

Stefan Zweig: „Clarissa“ Zsolnay. 304 Seiten. 35 Euro

Freunde gepflegter Gemeinheiten: Ivy Compton-Burnetts „Ein Haus und seine Hüter“

Entdeckung. 20 Romane hat Ivy Compton-Burnett in ihrem Leben (1884–1969) geschrieben, und doch ist sie selbst Kennern der angelsächsischen Literatur nicht sehr geläufig. Wer ihre Bücher aber kennt, hält sie für eine der Modernsten ihrer Zeit. Mit „Ein Haus und seine Hüter“ kann man sich davon ein Bild machen. Der Roman beginnt wie ein Thomas-Bernhard-Stück mit einem langen, scheinbaren Nonsens-Dialog über die Anwesenheit der Kinder am Weihnachtstisch. Tatsächlich besteht der ganze Roman fast nur aus Dialog – in britisch-vornehmem Tonfall, der einen so einlullt, dass man die ausgetauschten Fiesheiten nicht auf Anhieb mitbekommt. Es geht um eine Familie, deren Oberhaupt drei Ehefrauen „verbraucht“ und um einen Erbfolgezwist, der sich durch ein Kuckuckskind verkompliziert, das aber dann eh umkommt. Darüber wird aber nicht geredet. Also schon sehr viel. Aber ohne etwas sagen zu wollen. Was wiederum viel preisgibt. Ein sonderbar-wunderbares Buch für Freunde gepflegter Gemeinheiten.

Ivy Compton-Burnett: „Ein Haus und seine Hüter“ Übersetzt von Gregor Hens. Die Andere Bibliothek. 372 Seiten. 48 Euro

Patrick Modiano, 2024 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet

Traum und Wirklichkeit: „Memory Lane“ ist wie eine Patrick Modiano-Essenz

Sport und Gesellschaftsspiele brauche man ab Mitte dreißig, um die Lebensangst zu überwinden. Als Alternative Champagner. „Plätschern lassen“, sagte Paul und deutete dem Kellner in Richtung der Gläser.

Paul Contour und seine hübsche Frau Maddy, ein ehemaliges Mannequin, das den Tag rauchend und auf dem Kanapee ausgestreckt verbrachte, waren der Mittelpunkt einer Pariser Nachkriegsgesellschaft, die sich des jungen Jean annahm. Jean, Anfang 20, schnupperte für kurze Zeit in das vermeintlich aufregende Dasein dieses kleinen Grüppchens kurz vor dem Abstieg. Man feierte im Kerzenschein, weil der Strom schon abgestellt war, und strahlte dabei einen Leichtsinn aus, dem das Leben scheinbar nichts anhaben konnte.

Die 1979 entstandene, nun zum ersten Mal auf Deutsch veröffentliche Erzählung „Memory Lane“ ist wie eine Patrick-Modiano-Essenz. Zart verhangen, melancholisch, sehr pariserisch. Wie so oft beim Literaturnobelpreisträger von 2014 fragt man sich: War’s bloß ein Traum?

Patrick Modiano: „Memory Lane“ Übersetzt von Elisabeth Edl. Illustriert von Pierre Le-Tan. Kampa. 120 Seiten. 20,95 Euro