Barbi Marković: "Ich bin die Marie Kondo der Literatur"

Eine Poetikvorlesung sollte es werden, aber eh erst in zwei Jahren. Bis dahin würde die Erzählerin „klüger und gebildeter“, sowie „erwachsen“ und „ökonomisch gesichert“ sein.

Auch wenn die Rezensentin das tatsächliche Eintreten der Vorsätze, die Barbi Marković an den Beginn ihrer nun als Buch erschienenen Poetikvorlesung „Stehlen, Schimpfen, Spielen“ gestellt hat, nicht beurteilen kann, so ahnt sie doch, es könnte knapp geworden sein. Denn man kennt das liebenswert-schrullige Understatement als häufiges Stilmittel der gebürtigen Serbin, die seit Langem in Wien lebt und mittlerweile zu den erfolgreichsten Autorinnen der Gegenwart gehört – und die trotz mehrfacher Auszeichnungen ihr Talent nach wie vor als „dubios, armselig“, beschreibt. Einfacher zu beurteilen ist da schon der kokette Vorsatz, die Vorlesung werde „überhaupt nicht langweilig“: Stimmt. Schließlich ist Marković erklärterweise die „Marie Kondo der Literatur. If it doesn’t spark joy – weg damit in die Mülltonne.“

Der Aufräumprofi

Die Zweifel, Leiden und Erfahrungen, von denen die Autorin berichtet, als sie sich, 14 Tage vor dem Abgabetermin, endlich an die Arbeit macht, entfachen, wie von Aufräumprofi Kondo vorgeschrieben, Spaß. Etwa, wenn Marković von frühen Verlagserfahrungen erzählt. „Zufall, Geburtsort, Geburtszeit, schlechte psychische Beschaffenheit und Einsamkeit,“ seien Voraussetzung dafür gewesen. Eine zarte Übertreibung, die, ebenso wie das Understatement, zu Markovićs’ Schreiben gehört. Sie drückt sich auch im Titel „Stehlen, Schimpfen, Spielen“ aus. So schreibt Marković, sie habe von Marcel Proust „mehrere Male gestohlen“, etwa komme in ihrem Roman „Superheldinnen“ eine Madeleine-Passage „für Arme“ vor. Tatsächlich löst hier nicht Madeleine-Gebäck mit Tee, wie bei Proust, sondern Vogelkotgeruch Erinnerungen aus.

Und natürlich ist ihr früher Thomas-Bernhard-Remix, in dem sie dessen „Gehen“ zu „Ausgehen“ machte, auch eine Art des literarischen „Stehlens“: eine Überschreibung, eine Inspiration, eine Weiterentwicklung. Ein bisschen „größenwahnsinnig“ sei sie damals, mit 25 wohl gewesen, aber man habe sie schließlich „Bernhards serbische Enkelin“ genannt. Das Ringen um die Bernhard-Rechte, das sie hier beschreibt, gehört übrigens zu den komischen Höhepunkten dieses Buches: Man richtete ihr aus, sie solle sich „ in Zukunft von solchen Projekten fernhalten.“

An wen richtet sich dieses Buch? Neben allem komischen Vergnügen, mit dem man es lesen kann – ganz unernst ist es nicht. Es geht hier um Erfahrungen des Literaturbetriebs und um Methoden des Schreibens, an denen auch Nichtschreibende Freude haben können.

Etwa, wenn Marković berichtet, dass sie in der Literatur „alles Verbotene“ auslebt. Wenn sie vom Feingefühl des Schimpfens erzählt, schlechte Amazon-Rezensionen zitiert und später erläutert, was Computerspiele mit literarischem Schreiben zu tun haben. „(...) jede Art menschlicher Erfahrung hat etwas in der Literatur verloren.“

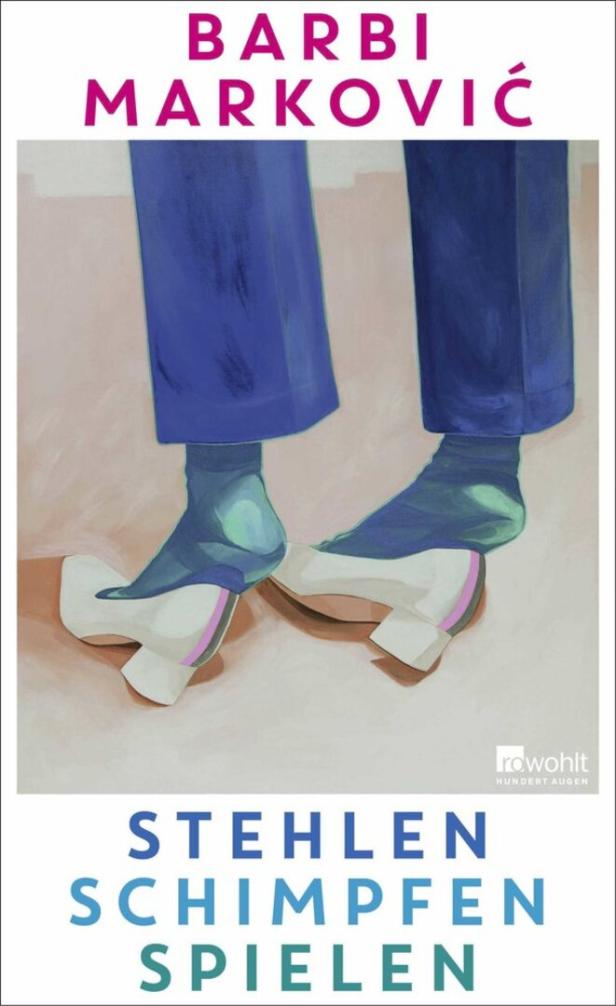

Barbi Marković:

„Stehlen, Schimpfen, Spielen“.

Rowohlt.

135 S. 20,95€