"Blattmacherinnen": Als das Impressum weiblich wurde

„Ungelesen zurückgestellt, da von Frauen nichts angenommen wird.“ Für eine (ungenannte) Wiener Zeitung des Fin de Siècle war es trefflich egal, ob ein Text auch noch so gut gewesen wäre: Wenn er von einer Frau verfasst war, hatte er in dem Blatt nichts zu suchen. Davon berichtete die Schriftstellerin Anna Hottner-Grefe in einem Artikel 1897. Da schreibt sie auch, dass andere Länder in der Hinsicht fortschrittlicher waren. In Großbritannien sei die Zahl journalistischer Mitarbeiterinnen seit 1845 von 15 auf 800 angestiegen.

Frauen durften sich im österreichischen Zeitungswesen des 19. Jahrhunderts vielleicht im Feuilleton betätigen, aber keinesfalls in der Nähe der Politik. Wenn sie Texte unterbrachten, dann unter Kürzel oder (männlichem) Pseudonym. Redaktionelle Verantwortung zu tragen war für sie die absolute Ausnahme – aber es gab solche Pionierinnen. In der Online-Ausstellung „Blattmacherinnen“, die man derzeit auf der Homepage der Österreichischen Nationalbibliothek findet, werden vier solche Frauen porträtiert.

Sprachrohr gesucht

Sie sind allesamt Spiegel einer Zeit, in denen politische Bewegungen sprießten, die eben auch Sprachrohre brauchten. Etwa die „Arbeiterinnen-Zeitung“. Sie entstand durch die Hartnäckigkeit von Adelheid Popp, damals noch Dwořak. Die Fabriksarbeiterin und Sozialdemokratin hatte schon als Kind ein Faible für Zeitungen – die sie sich nicht leisten konnte: „Schon als Lehrmädchen habe ich mir oft nichts zu essen gegönnt, um mir eine Zeitung kaufen zu können.“ Dass Medien, die über die Belange des Proletariats berichteten, sich überwiegend doch nur an Männer richteten, wollten Popp und einige Mitstreiterinnen ändern. Im Oktober 1891 erschien daher in der „Arbeiter-Zeitung“ ein zuvorderst von ihr unterzeichneter Appell zur Gründung einer „Arbeiterinnen-Zeitung“. Sie war damals 23 Jahre alt. Der Aufruf erbrachte genug Subskriptionen, dass das Projekt möglich war. Zu Beginn musste die weibliche Durchsetzungskraft aber Geduld haben. Den programmatischen allerersten Leitartikel des Blatts, das Missstände bei Arbeitsumständen Fabriksarbeiterinnen, Dienstmädchen, Heimarbeiterinnen aufdecken wollte, gleiche Behandlung einforderte und Frauen zum „politischen Kampf erziehen“ wollte, schrieb zwar Adelheid Popp, mit Namen gezeichnet wurde er jedoch nicht. Auch wurde die „Arbeiterinnen-Zeitung“ vorerst den männlichen Kollegen der „Arbeiter-Zeitung“ herausgegeben und redigiert. Den Frauen traute man dies nicht zu. Beim Parteitag 1892 wenige Monate später wurde gegen Widerstand eine weibliche Redaktion durchgesetzt. Dem Argument der Gegner, dass die Frauen keinen „Befähigungsnachweis“ hätten, war leicht zu kontern: Hatten die Männer ja auch keinen solchen. Adelheid Popp musste 1895 wegen eines Artikels für 14 Tage in Arrest. 1919 gehörte sie zu den ersten acht Parlamentarierinnen Österreichs. Ein bemerkenswertes Spektrum in einer Biografie.

Zwei Berufungen

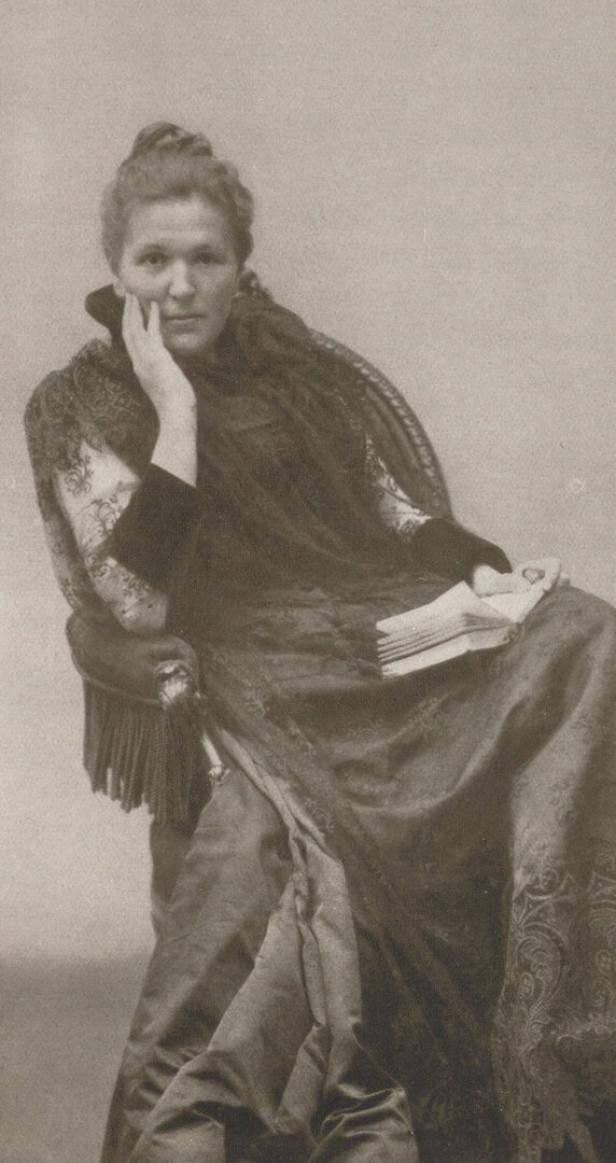

Sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben zwei andere in der Online-Schau vorgestellte Frauen zur Publizistik: Marie Lang gehörte zu den Gründerinnen der „Dokumente der Frau“, von 1899 bis 1902 ein wichtiges Medium der Frauenbewegung. Hanny Brentano verantwortete die katholische Frauenzeitschrift „Österreichische Frauenwelt“, die ab 19911 erschien. Der wichtigste Unterschied: Während sich die „Dokumente der Frau“ vehement für ein Wahlrecht der Frauen aussprachen, war die „Österreichische Frauenwelt“ ganz im Sinne einer konservativ-traditionellen Familienordnung ganz und gar dagegen.

Beide Blattmacherinnen verbindet freilich eine Art Berufungserlebnis: Als Protestantin geboren, wurde Brentano erst zur glühenden Katholikin, als sie mit 36 Jahren konvertierte. Da hatte sie schon eine fünfjährige Ehe hinter sich: Ihr Mann hatte ihr, die unter Pseudonym bereits Texte veröffentlicht hatte, das Schreiben nicht mehr erlaubt. Nach dem Suizid des Gatten musste sie – zu kurz verheiratet für eine Witwenpension – selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen.

Ohne Korsett

Die Rechtsanwaltsgattin Marie Lang hatte sich wiederum lange nicht für die Frauenbewegung interessiert: „Ich kannte keine unterdrückten Frauen“. Ein Besuch des Allgemeinen Österreichischen Frauenvereines und eine mitreißende Rede der Frauenrechtlerin Auguste Fickert Anfang der 1890er änderte alles. Das Inhaltsverzeichnis der ersten Ausgabe der „Dokumente der Frau“ listet Artikel etwa über „Frauenclubs in Amerika“ oder „Altersversorgung“ auf, aber auch korrespondierende Stücke wie „Weibliche Sittlichkeit“ und „Ein echtes Weib braucht Liebe zum Leben“. Lang hatte übrigens hohe Ansprüche. Ein eingereichter Text etwa war für sie von „imponirender Plattitüde“ (sic).

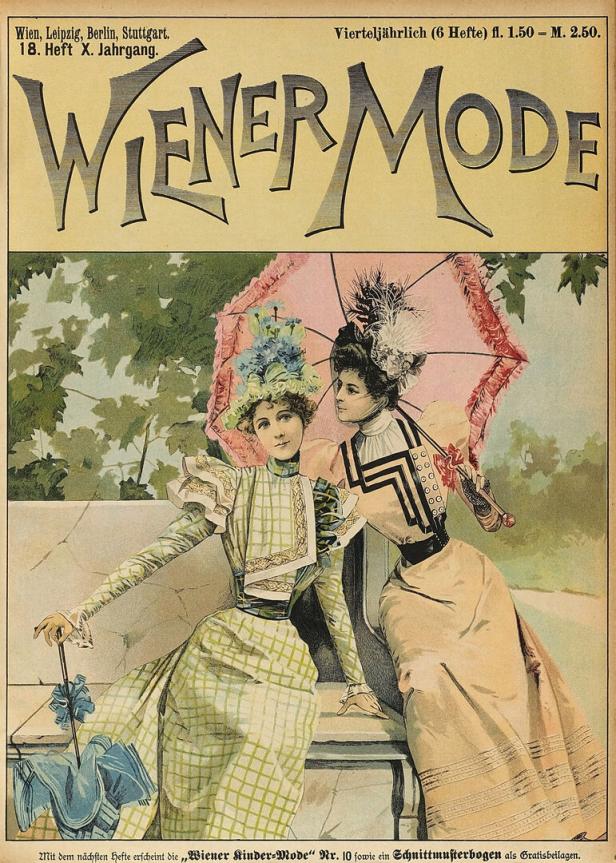

Ein viertes Kapitel widmet die Schau Fanny Burckhard, die ab 1898 das international verbreitete Magazin „Wiener Mode“ leitete und dort etwa mit dem Empfehlen des korsettfreien Reformkleids schon subtil revolutionär war. Abgerundet wird das Dossier durch Videointerviews mit aktiven Journalistinnen wie Brigitte Theißl, leitende Redakteurin der „An.schläge“, Maria Scholl, Chefredakteurin der APA und Martina Salomon, Herausgeberin des KURIER. Außerdem kann man sich in viel Hintergrundmaterial und jede Menge Links ins reichhaltige ANNO-Archiv verlieren.

Zur Online-Ausstellung: https://ausstellung.onb.ac.at/online-ausstellungen/blattmacherinnen

Kommentare