Avantgarde-Clubs: Die Orte des Ausnahmezustands

Die Verbindung ist so offensichtlich, dass sie schon wieder unsichtbar geworden ist: Seit sich Maler dazu entschlossen, statt schwülstiger Sagengestalten lieber Absinthtrinker, Animierdamen und Varietétänzerinnen darzustellen, war die Geschichte der modernen Kunst in einem engen Paartanz mit dem Nachtleben verbunden.

Modernität – das bedeutet auch Urbanität, Beschleunigung, sie ist undenkbar ohne das Aufeinandertreffen von unterschiedlichsten Charakteren und Lebensläufen. Der Ort dafür ist nicht das Museum und auch nicht der bürgerliche Salon, sondern der Nachtclub. Doch dieser ist meist schlecht ausgeleuchtet, und seine Besucher haben mitunter am nächsten Tag Erinnerungslücken.

Ein musealer Rückblick auf den Einfluss der frühen Clubkultur auf die künstlerische Avantgarde ist daher gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Die Ausstellung „Into The Night: Cabarets and Clubs in Modern Art“ versucht es trotzdem. Nach ihrer Laufzeit im Londoner Barbican Centre (bis 19.1.2020) wird die Schau ab 14. Februar im Unteren Belvedere zu sehen sein.

Die Fledermaus

Bindeglied für die Kooperation der Häuser ist das „Cabaret Fledermaus“, das von Oktober 1907 bis August 1913 in der Kärntnerstraße 33 in Wien bestand und als exemplarisches Gesamtkunstwerk des Wiener Jugendstils gilt. Der Raum – getäfelt mit bunten, unregelmäßig angeordneten Keramikfliesen von Berthold Löffler – wird in der Schau teilweise rekonstruiert.

Das gibt freilich nur eine leise Ahnung von dem Experimentierfeld, das sich in dem Lokal auftat: Oskar Kokoschka versuchte sich hier mit einem Schattenspiel, Peter Altenberg und Egon Friedell gestalteten hier Programm und arbeiteten mit bildenden Künstlern und Musikern zusammen. Über das Erscheinungsbild des Cabarets gibt – abseits weniger Fotos und Postkarten – ein Plan Aufschluss, den der damals 20-jährige Le Corbusier bei einem Wien-Besuch 1907 im Maßstab 1:100 zeichnete. „Die Beleuchtung ist absolut bemerkenswert!“ notierte er am Rande.

Die Ausstellung ist stark auf derlei Archivalien – Skizzen, Kostümentwürfe, Einladungskarten, Programmhefte – angewiesen, um etwas von der Spontaneität der Avantgarde-Clubs der Jahrhundertwende zu transportieren: Nur wenig war damals auf Dauer angelegt.

Babylon Berlin

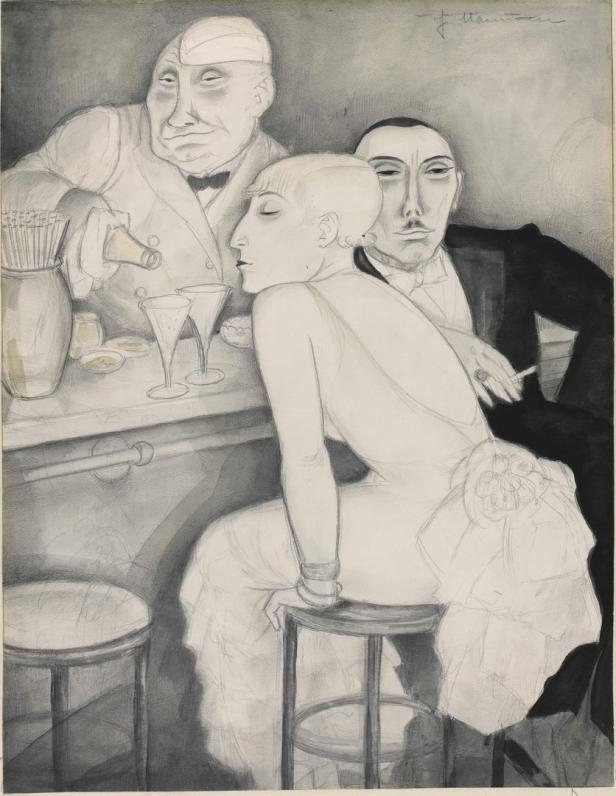

Der bis zur Pfeffermühle durchgestylte Wiener Jugendstil-Club erscheint dabei noch als ein verhältnismäßig musealer Rahmen. Eine ungezügelte Boheme erblickt die Ausstellung im Berlin der 1920er Jahre, wo Tänzerinnen wie Valeska Gert schon aktionistische Performances vorwegnahmen. Vor dem Hintergrund heutiger Debatten über Geschlechteridentitäten verblüfft die Freimütigkeit, mit der sich Klischees von Mann um Frau im karnevalesken Ausnahmezustand der damaligen Varietés aushebeln und neu deuten ließen. In Bildern von Jeanne Mammen oder in Rudolf Schlichters Darstellung einer „Damenkneipe“ (1925) wird auch lesbische Erotik als Bildthema zelebriert.Vielfach verbrieft ist auch der Ausnahmezustand in Zürich, wo bei absurd-überdrehten Darbietungen im „Cabaret Voltaire“ ab 1916 die Geburtsstunde des Dadaismus schlug: Materielle Zeugnisse sind rar, man weiß aber, dass Hugo Ball hier etwa das erste Lautgedicht („gadji beri bimba / glandridi lauli lonni cadori...“) verlas.

Soweit der kunsthistorische Kanon. Die Schau „Into The Night“ geht aber noch weiter: Sie führt an das von italienischen Futristen betriebene „Cabaret del Diavolo“ in Rom und die New Yorker Jazzclubs, in denen sich die Protagonisten der so genannten „Harlem Renaissance“ trafen. Ein eigenes Kapitel ist dem „Mbari Club“ in Osogbo/Nigeria gewidmet, in dem sich in den 1960er Jahren afrikanische Literaten wie Wole Soyinka mit Kollegen aus dem Westen trafen. Die Dekoration des Clubs – auch sie in der Schau rekonstruiert – stammte übrigens von der österreicherin Susanne Wenger (1915 – 2009).

Befreiungsort Disco

„Into The Night“ versucht allerdings nicht, aus der Historie die Clubkultur von heute zu analysieren. Verbindungslinien gäbe es dennoch zuhauf: Der Schleiertanz vor farbigen Scheinwerfern, mit dem Loïe Fuller in Paris um 1900 das Publikum (darunter Henri Toulouse-Lautrec) bezauberte, findet sich in der einen oder anderen Form heute noch in Bühnenshows. Das „Ciné-Dancing“ des De Stijl-Künstlers Theo van Doesburg im Club L’Aubette in Strasbourg nahm 1928 schon das Prinzip abstakter Projektionen, so genannter „Visuals“, in heutigen Tanz-Locations vorweg.

Was Club-Aficionados längst wissen, bestätigt „Into The Night“ in historischer Perspektive: Clubs waren und sind kulturelle Schmelztiegel und Orte eines Ausnahmezustands, von dem aus sich auch die Ordnungs- und Denkmuster des Alltags neu denken lassen. Das Karnevaleske und das Konzeptuelle können einander befruchten, vorausgesetzt, man lässt es zu. Nicht zufällig haben repressive Religionen und Regime nicht nur das Denken, sondern stets auch das Tanzen einzuschränken versucht.

Kommentare