Ausstellung "Radikal!": Kunst als Luxus für Frauen

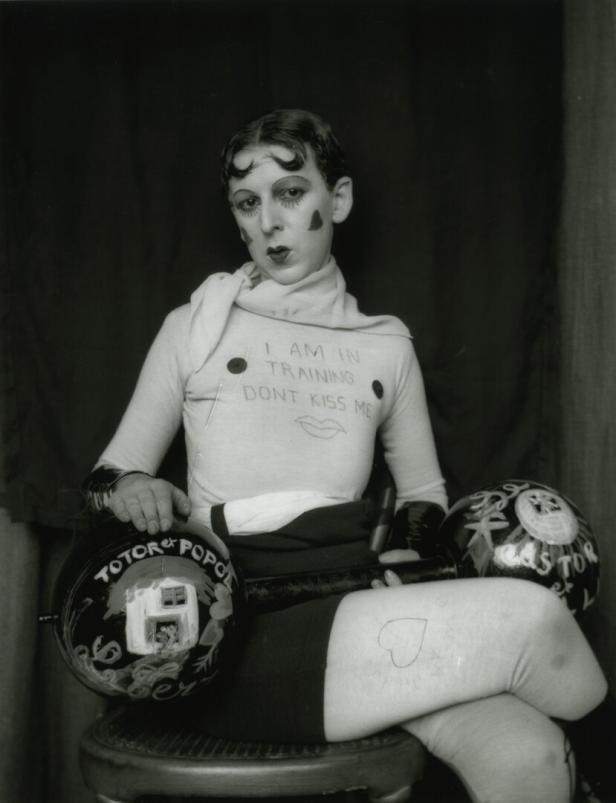

Kämpferisch: Maskenfigur Toboggan Frau von Lavinia Schulz

Es ist schon beeindruckend, wenn man in der Ausstellung „Radikal!“ vor einem Bild von Marlow Moss steht und sich denkt: Sieht verdammt nach Mondrian aus. In der Bildbeschreibung steht dann auch der Name Mondrian. Aber so: „Ab 1930 findet sich die parallele Linie als besonderes Merkmal in Moss’ Motivrepertoire. Später wird Piet Mondrian diese von Moss übernehmen und als deren Erfinder gefeiert werden.“

Es ist naheliegend, dass man in einer Schau mit dem Untertitel „Künstlerinnen* und Moderne 1910–1950“ auf solche Künstlerschicksale trifft. Die Kunstgeschichte wurde bekanntlich von Männern geschrieben, und was nicht dem männlichen Genie entsprungen ist, musste im Idealfall einem solchen zugeordnet werden. Man kennt das auch aus der Wissenschaft, und erst seit Kurzem werden Frauen (oder queere Persönlichkeiten) in das Rampenlicht geholt, das ihnen von vornherein zugestanden wäre.

Aber darum geht es in der von Stephanie Auer kuratierten Ausstellung im Unteren Belvedere nur beiläufig. Viele weitere Facetten von großteils nur Spezialisten bekannten Künstlerinnen (hier mit einem den Genderhorizont erweiternden Sternchen verwendet, nicht zuletzt auch wegen Marlow Moss, als Marjorie geboren) wollen erkundet werden. Der Wandtext im ersten Raum fragt nicht zufällig: „Welche Namen von Frauen, queeren Personen oder People of Color der Moderne kennen Sie?“

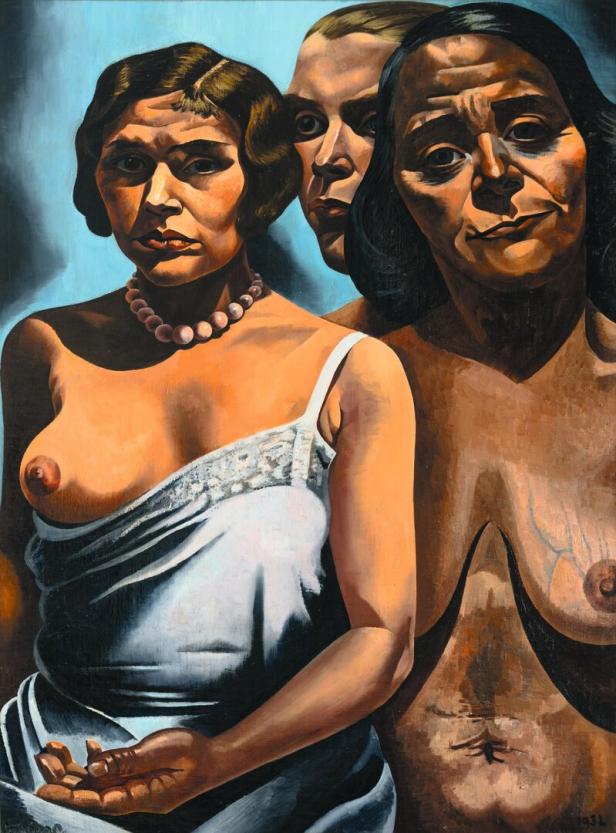

Charley Toorop: Frauenfiguren

Ungebrochen aktuell

Die Auswahl ist jedenfalls größer als die durchschnittliche Antwort auf diese Frage („Ähm …?“) vermuten ließe. Dass ein gewisser Kämpfergeist dazugehörte, um sich in dieser vor stilistischen Neuerungen und formaler Vielfalt nur so strotzenden Kunstwelt als Frau durchzusetzen, zeigt eine Skulptur von Lavinia Schulz im ersten Raum: eine Figur in Fechterpose, die aber auch ein bisschen an den zum Flug ansetzenden Superman erinnert, stachlige Kabelhaare und ein buntes Ameisengesicht hat.

Besonders stark fällt bei einem Rundgang auf, wie heutig viele Arbeiten wirken: etwa Charley Toorops Bild von drei Frauen unterschiedlichen Alters, auf dem die älteste fast stolz einen von Schwangerschaft ausgeleierten Bauch zeigt – nicht gerade üblich im Jahr 1931.

In „Mühevolle Ehe“ von Hanna Nagel aus 1930 zieht eine Frau einen Fischkarren, darin liegen auch zwei Kinder, der Mann geht nebenher. Die gleichermaßen skizzenhafte und charaktervolle Ästhetik würde man in einer aktuellen Graphic Novel genauso finden.

Während manche Selbstporträts von Claude Cahun, wie das am Plakat verwendete, sich eindeutig im ersten Drittel des Jahrhunderts, in dem das Spielen mit fluiden Geschlechtern aufkam, verorten, gibt es ein kühl-androgynes Spiegelbildnis in karierter Jacke, das direkt aus dem Bowie-Universum der 80er stammen und auch heute ein Album-Booklet zieren könnte.

Claude Cahun, I am in Training Don't Kiss me

Enorm einflussreich

Die Künstlerinnen nutzten ihre Kunst auch als Instrument des Protests. Viel Raum wird naturgemäß der Beschäftigung mit dem Abtreibungsparagrafen 218 gewidmet. Aber auch verblüffend Hellsichtiges sieht man da: So hat die US-Künstlerin Alice Neel schon 1936 einen Demonstrationszug von Sozialisten gemalt – im Vordergrund ist ein Schild, das unmissverständlich sagt: „Nazis töten Juden“.

Die ebenfalls aus den USA stammende Elizabeth Catlett nimmt mit ihrer Serie „Die Schwarze Frau“ Mitte der 1940er die Realität von Afroamerikanerinnen sarkastisch aufs Korn, wie im Linolschnitt über die Diskriminierung der Segregation, er trägt den Titel: „Ich habe spezielle reservierte Sitzplätze.“

Immer wieder taucht das Gefühl auf, dass diese oder jene Kunstschaffende prägend für spätere berühmte Künstlerinnen und Künstler wurde. Manches, etwa das Faible von Madonna für Tamara de Lempickas lasziv-selbstbewusste Frauen in schimmernden Gewändern, ist tatsächlich bekannt. Manchmal ist es eine verrückte Ahnung, etwa die Ähnlichkeit von Leonor Finis Sphinxen (1941) und Jane Fondas Barbarella (1968).

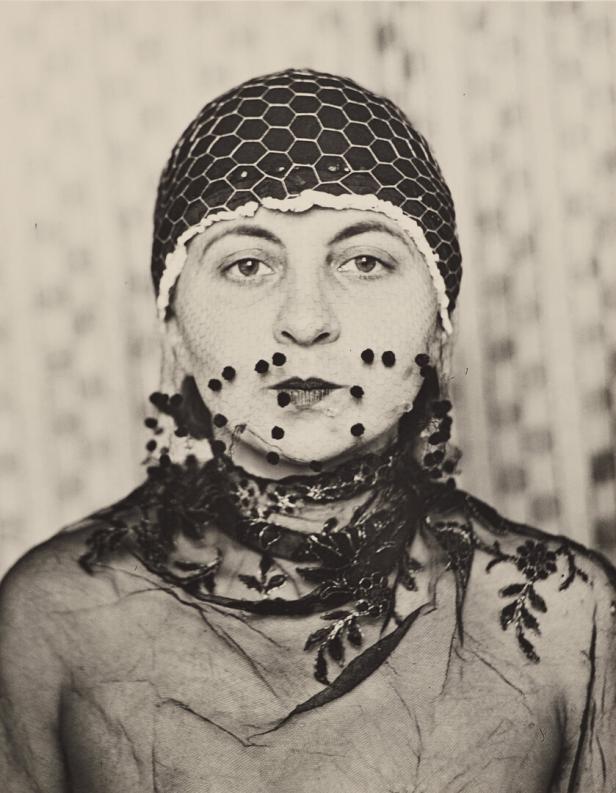

Und dann wiederum hat man es einfach mit ausgewiesenen Pionierinnen zu tun: wie Maya Deren, einer wichtigen Vertreterin des experimentellen Films. Oder Gertrud Arndt, die ihren Kopf für die „Maskenselbstporträts“ unter anderem in Hasengitter zwängte und so das Eingesperrtsein der Frau illustrierte, das sie selbst in ihrer Selbstverwirklichung erlebt hat. Arndt wollte Architektin werden, aber beim oberflächlich so fortschrittlich auftretenden Bauhaus durften Frauen nur an die Webstühle. Nach ihrer Heirat endgültig kaltgestellt, produzierte sie die wegweisenden feministischen Fotografien aus purer Langeweile.

Gertrud Arndt, Maskenselbstporträt

Mehr Hintergrund

Arndt ist eines der Beispiele, bei denen man eingehendere biografische Informationen vermisst. Bei 70 Künstlerinnen* ist das natürlich nicht machbar. Aber in so vielen Fällen wäre hier mehr Hintergrund als nur ein paar Sätze Wandtext lohnend. Der letzte Raum zeigt zumindest Fotos von allen und ist bedruckt mit Zitaten. „Die Ziele der Kunst zu erreichen ist ein Luxus für eine Frau, den sich nur wenige leisten können“, ist eines davon. Und doch: Wenn man beim Verlassen der Ausstellung nochmals an der Skulptur von Lavinia Schulz vorbeigeht, hat sie etwas Triumphierendes an sich.

Die Ausstellung ist bis 12. Oktober m Unteren Belvedere zu sehen.

Kommentare