Mit Röntgenblick auf das Gerippe der Großstadt schauen

Die zweite Hochquellen-Wasserleitung. Die Überwölbung zahlreicher Bäche und Rinnsale, die heute unter den Straßen Wiens verlaufen. Großbauten wie das „Reichskriegsministerialgebäude“ am Stubenring, in dem heute das Wirtschaftsministerium beheimatet ist: Bis heute funktioniert das Gefüge Wiens dank Bauprojekten, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Angriff genommen wurden. Einige der damals aktiven Firmen – Porr, Pittel & Brausewetter, Ast & Co. – sind heute noch ein Begriff.

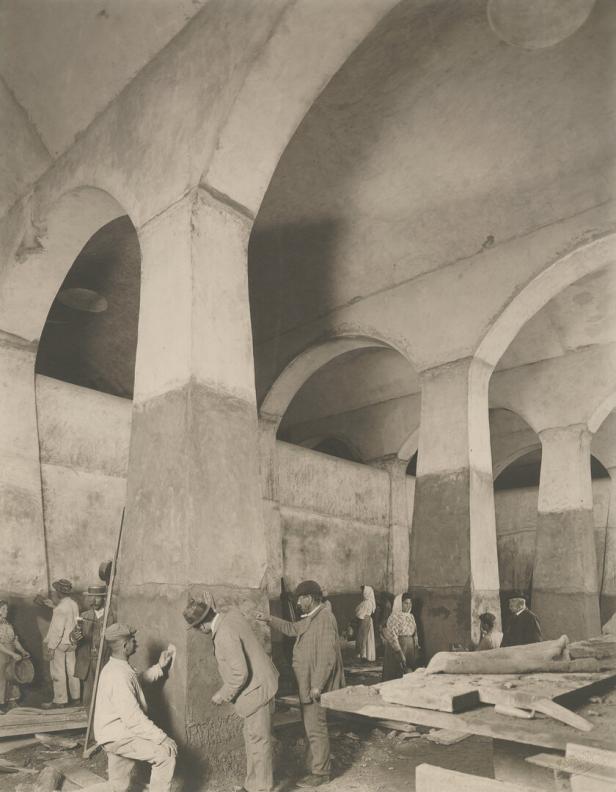

Vergessen wurde allerdings der Name Marianne Strobl: Die Fotografin, die von 1865 bis 1917 lebte und ein Atelier im Prater unterhielt, war eine der wichtigsten Anlaufstellen, wenn es darum ging, die Großbaustellen der Monarchie mit ihren damals fortschrittlichen Techniken und Maschinen bildlich zu dokumentieren. Doch Strobl richtete ihre Linse auch auf die Welt der Menschen, die im Zuge der Modernisierung wohlhabend wurden und sich Villen und Hotels bauten.

Wieder entdeckt

Das Wiener Photoinstitut Bonartes hatte das Werk der Fotografin 2017 in einer Ausstellung und einer Publikation erstmals wieder in Erinnerung gerufen. Daraufhin meldeten sich Archivare und Privatsammler, die weitere Bildervorräte zutage förderten. Eine Auswahl ist nun bis 21. 11. zu sehen (Seilerstätte 22, 1010 Wien).

Publiziert wurden Strobls Fotos teils in prächtigen Mappen, die in Kleinstauflage etwa als „Erinnerung an den Bau der Elektrizitätswerke“ Eingang in Archive fanden. Die Fotos dienten auch zu PR-Zwecken, erklärt Bonartes-Chefin Monika Faber – zudem forderten Firmen, die Lizenzen für neuartige Bautechniken vergaben, Bilddokumente ein.

Die Bonartes-Schau ergänzt so zu gewissem Grad die Ausstellung „Eisenbeton. Anatomie einer Metropole“, die bis 28. 9. im Wien Museum läuft – und auch einige Strobl-Fotos zeigt.

Über das Technische hinaus wird in den Bildern aber die Zerrissenheit der Epoche spürbar. Denn bei allem Pioniergeist sehnte sich das ausgehende 19. Jahrhundert nach der Vergangenheit. So mancher moderne Betonbau – das Ministerium am Stubenring etwa – wurde mit historisierenden Formen überbaut.

Auch die Familie des Komponisten Alban Berg zog ungern aus dem „Schönbrunnerhaus“ in den Tuchlauben aus, das durch einen modernen Neubau ersetzt wurde. Für Nostalgiefotos der schwülstigen Interieurs der alten Wohnungen stand Strobl ebenso zur Verfügung wie zur Dokumentation des Neuen: Ein gutes Geschäftsmodell, wie Faber anmerkt.

Kommentare