Aus der Ferne auf die Leinwand: Malerin Katharina Grosse in Wien

Trotz des Lockdowns sind die Bilder weit gereist. In der Galerie nächst St. Stephan, die Katharina Grosses Solo-Ausstellung „Wolke in Form eines Schwertes“ dem Publikum ab 4. Mai wieder zugänglich machen will, wurden sie während eines KURIER-Besuchs nicht nur gehängt – sie wurden auch auf die korrekte Beschaffenheit feinster Äste und Zweige kontrolliert.

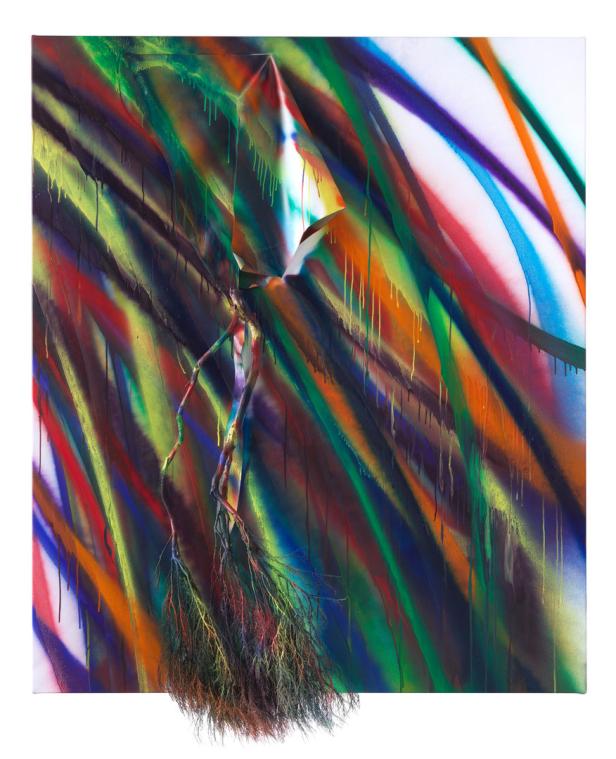

Die neueste Werkserie der international erfolgreichen deutschen Malerin besteht nämlich aus Mischformen von Leinwandbildern und Objekten: In Neuseeland, wo Grosse seit einigen Jahren einen Teil ihrer Zeit verbringt, sammelte sie kleine Bäume und Äste, kombinierte sie mit ausgeschnittenen Leinwandfetzen und überzog alles mit Farbbahnen aus einer Sprühpistole. Mit einer solchen verwandelt Grosse sonst auch riesige Räume – in Österreich etwa 2014 das Kunsthaus Graz, zuletzt 2020 das Museum Hamburger Bahnhof in Berlin – in Bilder.

Groß bis mittelgroß

„Ich male immer im Atelier an unterschiedlichsten Formaten, egal, ob ich große Projekte plane“, erklärt Grosse, die vor Kurzem wieder an ihren Berliner Wohnsitz zurückkehrte. Mit rund zwei mal 1,7 Metern Größe sind die in Wien präsentierten Werke für Grosses Standards nicht riesig – doch das sei nicht dem Umstand geschuldet, dass spektakuläre Projekte derzeit schwer zu realisieren sind, sagt die Künstlerin: Für sie gebe es keine Abgrenzung von Arbeitsbereichen.

Ein Bild ist also ein Bild – wobei es wichtig ist, zu verstehen, dass ein Bild in Grosses Denken immer größer und umfassender ist als das, was als Farbe auf einem wie auch immer gearteten Untergrund landet. „Zur Zeit leitet mich der Gedanke, dass das Bild von außen oder aus der Ferne auf die Leinwand trifft und nicht im Feld der Leinwand entsteht, von wo aus es sich dann zum Rand hin bewegt“, sagt die Künstlerin.

Kunsthistorische Vorgänger für die Idee, ein Bild nicht auf ein eckiges Format zu begrenzen, gibt es einige; auch mit der Idee, Objekte in ein Leinwandbild zu integrieren, knüpft Grosse an „wechselnde Verwandte“ an, wie sie es ausdrückt. „Robert Rauschenberg, Jackson Pollock und Lygia Clark waren früh sehr wichtig, ebenso wie Pontormo, Monet, Goya oder Munch“, erklärt sie. Allerdings „alles vor dem Hintergrund der italienischen Freskomalerei, die mich anregte, das Aufscheinen des gemalten Bildes im Täglichen neu zu überlegen“.

Die Verwandtschaft von gesprayten Bildräumen zu Renaissance-Fresken mag verblüffend anmuten. Doch hier wie da stellt sich die Frage, wie der Betrachter oder die Betrachterin sich zum Gemalten verhält: Es ist nicht wirklich Architektur, nicht Kulisse, aber auch kein klar abgegrenztes Bild nach Art eines Fensters oder Spiegels.

„Die Skalierung der Arbeiten ist essenziell“, sagt Grosse über ihre Bilder. „Sie müssen die kleinstmögliche Form eines unüberschaubaren Werkes sein. So bin ich weder außerhalb des Bildes, noch vollkommen umhüllt davon.“

Schauen statt Versenken

Damit grenzt sich die Künstlerin gegenüber jenen Tendenzen ab, die unter dem Schlagwort „Immersion“ eine Neufassung des Kunsterlebnisses anstreben. Multimedia-Spektakel wie eine derzeit in Berlin gastierende „Van Gogh Experience“ versuchen Kunststars als Raumerlebnis aufzubereiten; Elite-Player der Kunstwelt strecken ebenso ihre Fühler aus: So eröffnet unter dem Titel „Superblue“ in Miami demnächst einer von mehreren geplanten Erlebnisräumen; einer der Gründer ist Marc Glimcher, Chef der global agierenden Pace Gallery, die eben den Superstar Jeff Koons unter Vertrag nahm. Doch „bei der Immersion geht es eher darum, sich in etwas aufzulösen, Teil von etwas zu werden und sich dadurch einer vorgeschlagenen Ordnung zu unterstellen“, befindet Grosse.

Bei ihr bleibt dagegen vieles offen: Räume, die die Malerin für ihre Aktionen sucht, sollten sich „in Veränderung befinden, aber nicht klar zeigen, wohin diese Transformation ausschlägt“, sagt sie.

Ihr nächstes Großprojekt wird ab Juni bei der Helsinki Biennale auf Vallisaari, einer der Stadt vorgelagerten Insel, zu sehen sein: „Vallisaari ist Weltkulturerbe, weist Besatzungsspuren der russischen Armee auf, hat einen großen Reichtum unterschiedlicher Tierarten. Der Ort meiner Arbeit wird vor einem ehemaligen kleinen Schulgebäude sein, das vernagelt ist und so aussieht, als ob es verschwindet. Eine Malerei in dieses Bildgeflecht einzuspeisen erhöht die Aufmerksamkeit für ungesehene Möglichkeiten.“

Kommentare