Babler holt Scholten: Der Genosse wird’s schon richten

Lässt sich von Rudolf Scholten beraten: Andreas Babler

Das ging erstaunlich schnell: Am 25. September übergab Rudolf Scholten nach zwei Jahrzehnten Präsidentschaft bei den Wiener Festwochen den Vorsitz des Aufsichtsrats der Unternehmensberaterin Gundi Wentner. Und am 15. Oktober wurde er von Vizekanzler Andreas Babler als ehrenamtlicher Sonderberater für Kunst und Kultur präsentiert.

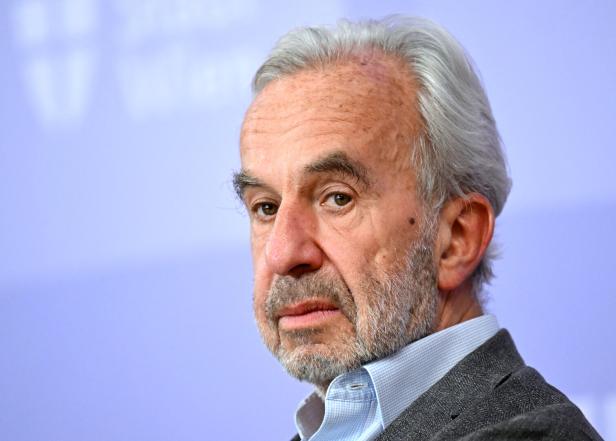

Berät den Kulturminister: Ex-Kunstminister Rudolf Scholten

Im Verkündigungsinterview mit dem "Standard" umschrieb der kunstaffine Ex-Banker seine delikate Aufgabe so: „Der Herr Vizekanzler trifft sämtliche Entscheidungen, uneingeschränkt, und ich darf mich in alles einmischen. Darunter verstehe ich nicht herumgschafteln, sondern sich mit Fachwissen einbringen.“

Zudem darf er ergänzen, was dem SPÖ-Haudegen fehlt. Feinsinn zum Beispiel, Belesenheit und Weltläufigkeit. Scholten drückte es – wenig charmant – mit einer Metapher aus: „Die Sozialdemokratie war immer dann stark, wenn sie im Kaffeehaus und im Wirtshaus gleichermaßen gut angeschrieben war. Mich verortet man vielleicht mehr im Kaffeehaus, den Herrn Vizekanzler vielleicht mehr im Wirtshaus. Nur wenn wir beide Welten ansprechen können und dazu bringen, einander ernst zu nehmen, dann ist es gelungen.“

Der Postillon in New York

Babler, der kein Steuergeld scheute, um restituierte Notenblätter höchstpersönlich in New York abzuliefern, hat fachmännische Unterstützung dringend nötig. Und in der Partei gibt es wohl keinen Geeigneteren als Scholten, der schon einmal kulturpolitischer Berater war – von Bundeskanzler Franz Vranitzky.

Diese Funktion dürfte damals seine Karriere beschleunigt haben: Von 1988 bis 1990 war er Generalsekretär des Bundestheaterverbands (heute nennt sich der Job Geschäftsführer der Bundestheater Holding), danach sieben Jahre lang Kunstminister. Der ehemalige Chef der Kontrollbank weiß also ganz genau, dass die Theater eine künstlerische Hochleistungsmanufaktur und dementsprechend teuer sind: Schauspieler, Sänger und Musiker, die am Abend live auftreten, lassen sich nicht durch KI ersetzen.

Nicht die Zukunft einsparen

Die Bundestheater können also eher entspannt sein: Scholten gilt als Garant, dass die Hochkultur nicht unter die Räder der Sparmaschinerie gerät. Zumal er immerzu für ausreichend Mittel plädiert hat. 2013 behauptete er im Interview mit Ihrem Tratschpartner: „Würde ein Staat erklären, dass man eine Erhöhung des Defizits bewusst in Kauf nimmt, um gezielt Bildung, Wissenschaft und Kunst zu forcieren, dann würde man international immense Aufmerksamkeit erhalten. Und zwar positive. Das wäre eine historische Chance, wenn wir sagten: Wir achten sehr auf den Staatshaushalt, aber diese Bereiche muss man anders behandeln, denn sonst sparen wir die Zukunft ein. Auf ein solches Zeichen könnten wir stolz sein. Diesen Punkt zu setzen ist heute leichter als in ruhigen Zeiten. Es ist geradezu eine ideale Zeit dafür.“

Für Scholten waren also schon vor zwölf Jahren unruhige Zeiten angebrochen. Und diese sind mittlerweile noch sehr viel unruhiger geworden. Sie sind sogar derart unruhig, dass Babler spätestens 2026 im Kunst- und Kulturbereich massive Budgetkürzungen vornehmen muss.

Prinzipiell könnte er sich auf den staatlichen Auftrag zurückziehen: die Finanzierung der Bundesmuseen und Bundestheater sowie diverser Institutionen, zu deren Erhaltung sich die Republik per Gesetz verpflichtet hat (darunter die Salzburger und die Bregenzer Festspiele). Aber alles andere ist eigentlich, weil das föderalistische Prinzip gilt, eine Fleißaufgabe.

Ein kluger Kulturpolitiker hätte daher längst eine Evaluierung in Auftrag gegeben: Gibt es Institutionen oder Initiativen, die es in einer sich verändert habenden Welt nicht mehr in diesem Ausmaß braucht? Entspricht der Mitteleinsatz überhaupt den in sie gesetzten Erwartungen? Fressen die Overheadkosten da und dort nicht bereits das Gros des Budgets auf?

Totengräber ohne Faktenbasis

Ein kluger Kulturpolitiker hätte also in der Not, auch Totengräber spielen zu müssen, valide Entscheidungsgrundlagen. Leider gibt es keine klugen Kulturpolitiker: In den letzten Jahrzehnten wurde einfach weitergefördert – unabhängig von Relevanz oder Output.

Babler aber wird sich nicht, wie seine Vorgänger, durchschwindeln können. Zumal er sich eisern der Spargesinnung der Regierung verpflichtet fühlt. In dieser eher unbequemen Situation ist es durchaus von Vorteil, die Last gemeinsam zu schultern. Mit dem allerorts respektierten Scholten zum Beispiel.

Durchexerziert wurde die Spargesinnung bereits (zumindest in Ansätzen) im kostenintensiven Bereich Film. Und Scholten erwies sich als Genosse, der am gleichen Strang zieht. Babler sagte im "Standard"-Interview: „Wir stellen beide fest, dass der Fokus der Förderung hier auf den künstlerisch wertvollen Film und nicht auf die internationale Filmindustrie zu legen ist.“

Schmerzhafte Entscheidung

Die Entscheidung, zumindest einen Fördertopf des Österreichischen Filminstituts (ÖFI) massiv zu leeren, führte zum großen Wehklagen der Filmemacher. Scholten bekennt ein: „Die Entscheidung war für viele schmerzhaft.“ Aber er trägt sie mit. Der Szene richtet er aus: „Man muss akzeptieren, dass Kunstförderung primär keine Wirtschaftsförderung sein kann, auch wenn sie diese Nebeneffekte natürlich hat.“

Es ist natürlich reichlich absurd, dass just der amtierende ÖFI-Aufsichtsratsvorsitzende solche Aussagen tätigt. Denn eigentlich erwartet man sich von einem Präsidenten, dass er für die Institution und deren Klientel rennt – und diese verteidigt.

Quasi aus der Portokasse

Aber die Zeiten haben sich wohl geändert. Und ob Scholten für diese der geeignete Mann ist? Sparen und kürzen hat er nie müssen. Er war (gerade noch) Kunstminister, als Milch und Honig flossen: Aufgrund der jährlichen Budgetzuwächse konnte er ausnahmslos alles fördern – und hatte immer noch viele Millionen (Schilling), mit denen er Neues etablierte. Quasi aus der Portokasse zum Beispiel finanzierte er Kunstkuratoren, die nach eigenem Gutdünken schalten und walten konnten.

Als Watschenmann für unliebsame Subventionsstreichungen wird Scholten daher kaum herhalten wollen. Aber vielleicht gelingt ihm ja das Unmögliche: die Regierung davon zu überzeugen, nicht die Zukunft einzusparen. Ihr Tratschpartner drückt ihm die Daumen.

Kommentare