Wie Wiens Kaffeehäuser in die Welt hinausstrahlen

Die Cafés stecken voller Klischees. Doch die Wiener Kaffeehauskultur geht über Österreich hinaus – und empfängt Einflüsse zurück, wie ein neues Buch zeigt.

Kaum ein Ort ist so klischeebeladen wie das Wiener Kaffeehaus.

Dass der Kaffee so dünn sei, dass er eher Abwaschwasser gleicht. Kommt schon vor, aber es geht auch gehaltvoll. Oder dass hier ältere Herren „Herr Generaldirektor“ genannt werden. Stimmt tatsächlich, aber doch nicht immer.

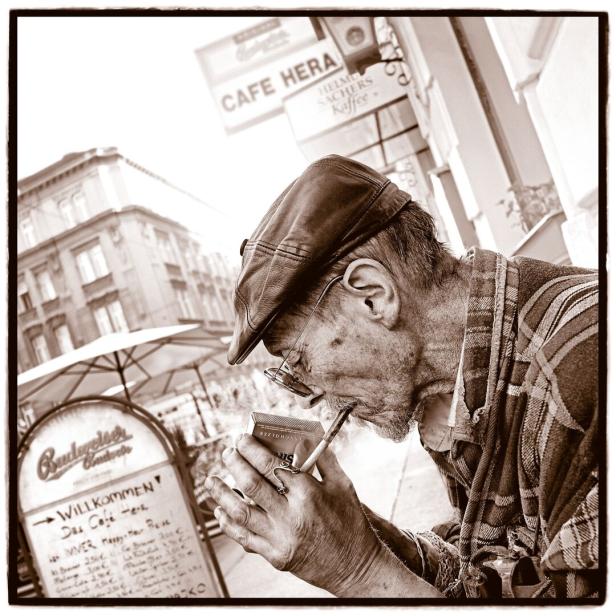

Und dann sind da – natürlich – noch die grantigen Kellner, diese mythischen Gestalten, die den Verlängerten auf den Tisch knallen. „Es gibt sicherlich Kaffeehäuser, bei denen es kein Wunder ist, dass sie eingegangen sind – Orte, an denen die typischen Grantler zu Hause waren“, sagt Gregor Auenhammer.

Sind die Kellner im Kaffeehaus wirklich Grantler?

Und: „Der Grant, der den Wienern nachgesagt wird, ist ja vergleichbar mit dem Vorurteil über die Franzosen. Beides stimmt nur bedingt. Ein Grantler bleibt nur so lange einer, bis man ihm freundlich begegnet. In Paris ist es ähnlich – begrüßt man jemanden im Café freundlich auf Französisch, wird man ebenso freundlich behandelt. Tritt man hingegen auf Englisch auf, sieht die Sache ganz anders aus.“

Kellern vom Café Weingartner von der xxx

©Robert W. Sackl-Kahr SagostinAuenhammer weiß, wovon er spricht. Der Autor hat unzählige Kaffeehaus-Besuche hinter sich und gemeinsam mit dem Fotografen Robert W. Sackl-Kahr Sagostin am Buch „Café de Vienne“ gearbeitet, das Anfang Oktober erscheint. Gerade rechtzeitig zum Tag des Kaffees am 1.10.

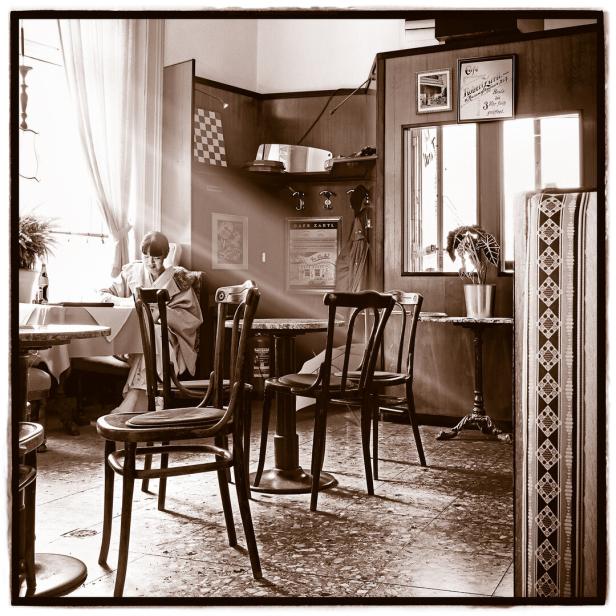

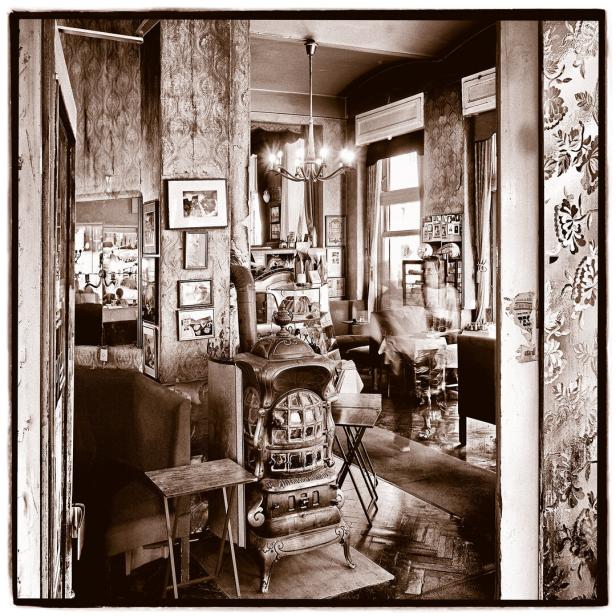

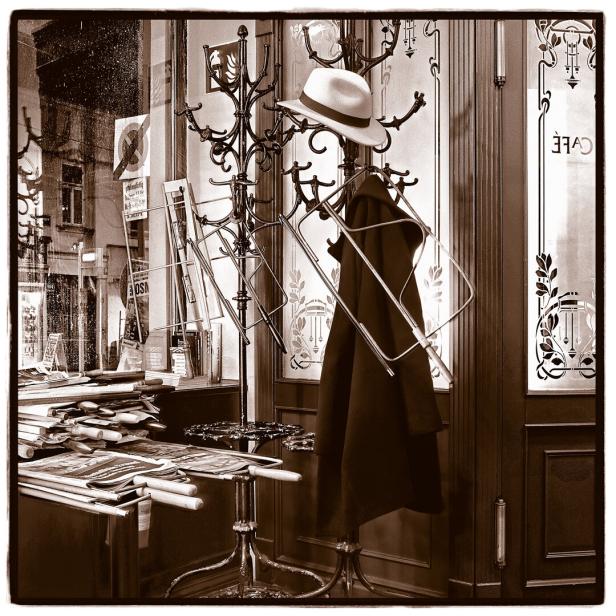

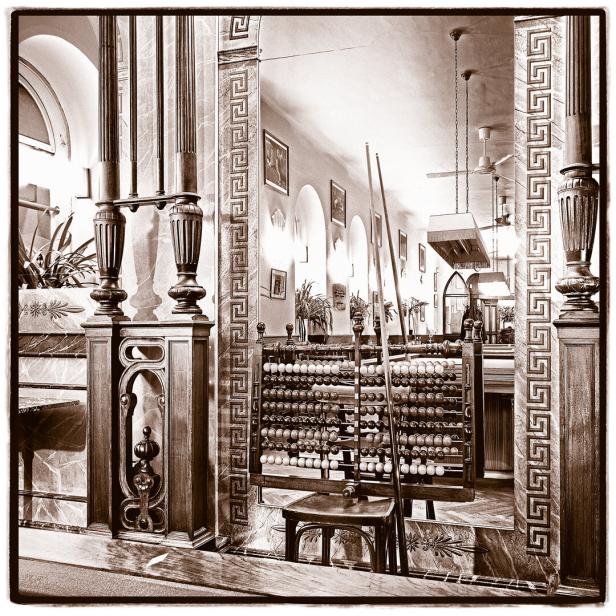

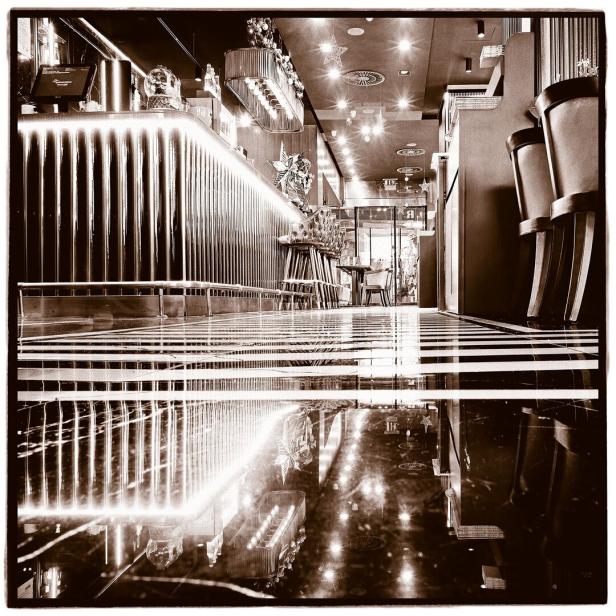

Fotografische Expedition durch Wien und die Welt

Wer jetzt eine weitere klassische Chronik des Wiener Kaffeehauses erwartet, wird enttäuscht. Dieses Buch ist eine „feuilletonistisch-fotografische Expedition“, die das Wiener Kaffeehaus auf ungewöhnliche Weise erkundet: zwischen Klischee, Genuss und Weltkultur, mit neuen, alt anmutenden Fotos und stilistisch üppig wie eine Cremeschnitte.

„Wir wollten fragen: Was macht das Wiener Kaffeehaus eigentlich aus? Wo kommt es her, welche Einflüsse prägen es, wohin strahlt es aus? Und wo findet man diese Kaffeehauskultur heute noch“, erklärt Auenhammer.

Denn das Wiener Kaffeehaus ist keine reine lokale Angelegenheit: Vom Jugendstil-Kaffee in Kairo bis zum Café Sabarsky in New York zeigt sich, dass diese spezielle Kaffeehauskultur weltweit ihre Spuren hinterlässt – und gleichzeitig neue Einflüsse nach Wien zurückströmen. Äthiopische, griechische oder vietnamesische Cafés in der Hauptstadt sind heute selbstverständlicher Teil des Ganzen. „Das Kaffeehaus zeigt sich hier als Spiegel einer multikulturellen, pluralistischen Gesellschaft, die ineinanderfließt.“

Was ist das Wienerische im Kaffeehaus?

Kaffeehauskultur gibt es auch in Buenos Aires oder Paris. Was macht also das Wienerische aus? „Das Glas Wasser, das den Kaffee begleitet und die Geschmacksnerven auf besondere Weise anspricht.“ Wienerisch ist der Mittagstisch mit Schnitzel, Frittatensuppe und vegetarischen Menüs.

Ohne Einflüsse wäre die Kaffeehauskultur undenkbar. „Das klassische Wiener Kaffeehaus lebt von der französischen Patisserie, der böhmischen Küche, der italienischen Lebensart“, sagt Auenhammer. Selbst der Cappuccino hat einen kleinen Reisepass: Er basiert auf dem Kapuziner, der mit österreichischen Besatzungstruppen nach Italien gelangte – und dort zu dem wurde, was wir heute kennen.

Doch Wien hat ein Alleinstellungsmerkmal: Hier kann man Mokka einfach als Mokka bestellen – sonst nirgends . Die Reise des Kaffees begann im jemenitischen Mekka, seine Heimat sozusagen. Im Osmanischen Reich war er eine Zeit lang sogar verboten: Großmufti Mehmed Ebussuud Efendi erklärte Kaffee für „haram“ und sorgte sich, dass Kaffeehäuser die Menschen vom Moscheebesuch abhalten könnten.

Den bitteren Kaffee in der Wiener Stadt versüßen

In Wien war man ebenfalls vorsichtig: „Es gab zunächst Skepsis, weil der Kaffee bitter und stark war und auf die Nerven gehen konnte“, erklärt Auenhammer. Doch kombiniert mit Mehlspeisen entstand daraus ein Gesamtkunstwerk.

Auch typisch wienerisch: „Man bezahlt zwar den Kaffee, aber bekommt im Endeffekt weit mehr geboten.“ Tageszeitungen, die in den Holzstöcken warten, leise Klaviermusik im Hintergrund – das Café als Erlebnisraum. „Es ist eine Wunderkammer des Geistes“, sagt Auenhammer, und genau so lautet auch der Untertitel des Buches. Bevor man sich also über die Wucherpreise für einen Großen Braunen aufregt, lohnt es sich, kurz innezuhalten – und das Gesamterlebnis auszukosten.

Von den klassischen Wiener Cafés gibt es heute nur noch ein paar Dutzend, sagt Auenhammer. Während er und Fotograf Sackl-Kahr Sagostin am Buch arbeiteten, mussten gleich mehrere Häuser schließen. „Gleichzeitig aber entstehen neue, oft kleine Cafés – und die legen erstaunlich hohes Niveau an den Tag“, sagt der Autor, der sich gern mit Dingen beschäftigt, von denen es heißt, sie seien dem Untergang geweiht. Bücher, Theater, Kino – allesamt schon totgesagt, erleben sie wieder einen erstaunlichen Aufschwung.

Wie sieht die Zukunft des Cafés aus?

Und Auenhammer hat Hoffnung: Auch die jungen Menschen, denen man gerne nachsagt, sie würden lieber aufs Smartphone starren als auszugehen, könnten den Weg ins Kaffeehaus zurückfinden. Denn auf dem Display warten keine echten Freunde, keine Ratschläge, kein lebendiger Austausch. „Das reale Leben wird zurückkehren – und mit ihm eine Wiederbelebung des Cafélebens.“

Kommentare