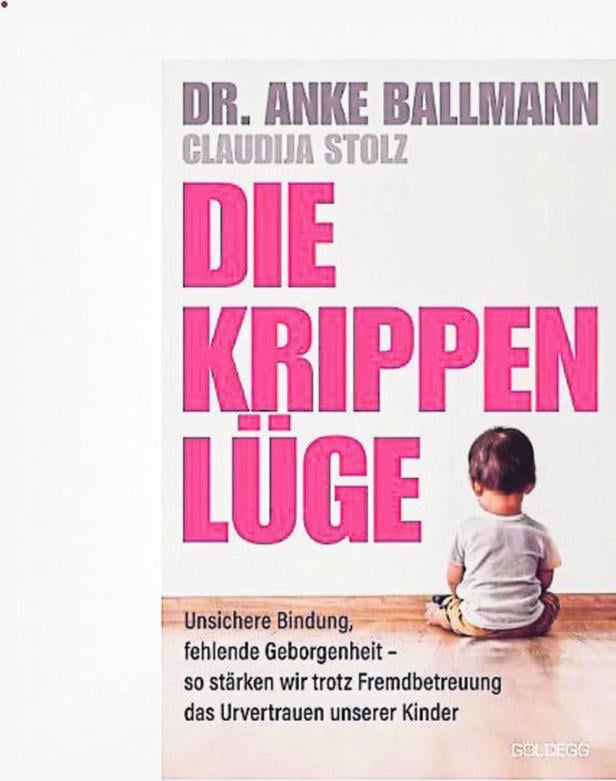

"Die Krippen-Lüge": Warum Betreuung von unter Dreijährigen oft problematisch ist

Überforderte Erzieherinnen, keine kindgerechten Rahmenbedingungen: Zwei deutsche Pädagoginnen decken Missstände in der frühen Fremdbetreuung auf.

Es ist ein schonungsloser Einblick in frühe Fremdbetreuung, den Anke Ballmann und Claudija Stolz in ihrem Buch "Die Krippen-Lüge" geben. Zu viele Kinder unter drei Jahren würden unter überforderten Erzieherinnen leiden, während Eltern unter immensem Druck stehen, ihr Kind früh abzugeben. Kinderkrippen sind zwar nicht per se schlecht, sagt Psychologin und Pädagogin Ballmann. Sie bräuchten aber eine Reform und müssten Mindeststandards einhalten, um den Jüngsten gerecht zu werden. Wie das gelingt und wie Eltern erkennen, ob ihr Kind gut aufgehoben ist, erzählt Ballmann im Interview.

KURIER: Im Buch geht es sehr viel um schlechte Krippen. Gibt es auch gute?

Anke Ballmann: Es gibt viele gute Krippen, aber eben auch viele, die nicht gut sind – da ist die Krippenlüge verortet. Wir sind überhaupt nicht gegen Kinderkrippen und die außerfamiliäre Betreuung. Wir wollen Frauen auch nicht zurück an den Herd drängen. Aber es muss ganz klar eine qualitativ hochwertige Betreuung sein. Es braucht kindgerechte Rahmenbedingungen und Qualitätskriterien, insbesondere beim Personalschlüssel. Bei Kindern unter 3 Jahren sollte er 1 zu 3 sein – das ist in der Praxis schwer zu finden. Wichtig ist auch: Wie ist das Personal ausgebildet? Folgt die Eingewöhnung starren Vorgaben oder wird auf das Kind eingegangen? Haben die Fachkräfte einen wertschätzenden Ton? Wirken die Kinder entspannt? Haben sie feste Bezugspersonen? Können sie zur Ruhe kommen? Und es braucht klare Strukturen und Transparenz.

Warum ist die Qualität oft schlecht?

Das ist ein politisches und gesellschaftliches Thema. Es gibt keine verbindlichen Qualitätsstandards. Es muss auf Trägerebene auch viel passieren, etwa mehr Personalbindung, um Fluktuation zu verringern. Politisch brauchen wir Mindeststandards für Krippen und eine Ausbildungsoffensive. Qualität muss auch überprüft werden – Konzepte von den Trägern allein reichen nicht. Man könnte finanzielle Anreize schaffen für Träger, die kleinere Gruppen garantieren. Quantität wird viel zu oft vor Qualität gestellt. Für die Arbeit, die geleistet wird, werden Fachkräfte im Verhältnis zudem sehr schlecht bezahlt. Die Verantwortung der Menschen, die mit unseren Jüngsten arbeiten, ist so unermesslich hoch. Es wäre wichtig, dass man sie entsprechend entlohnt. Dann gäbe es auch viel mehr Interesse an diesem Beruf.

Sie schreiben, in vielen Krippen werden „Kinderseelen geprügelt“.

Ich gehe davon aus, dass die Menschen, die mit Kindern arbeiten, bis auf ein paar Ausnahmen, das sehr gerne machen und ihr Bestes geben. Dennoch, durch Überlastung kann es geschehen, dass sie über ihre eigenen Werte hinweggehen und Kinder so behandeln, wie sie es eigentlich gar nicht möchten, aus einer Ohnmacht heraus. Dann teilen sie diese sogenannten Selenprügel aus. Psychische Gewalt, wenn Kinder erpresst werden oder ihnen gedroht wird, ist genauso folgenreich wie körperliche Gewalt. Es kann zu Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu Verhaltensstörungen kommen.

Wie erkennen Eltern, ob die Krippenbetreuung gut ist?

Eltern können etwa darauf achten, ob ihr Kind sich zurückzieht, Schlaf- oder Essensprobleme hat. Man kann beobachten, ob es mehr weint, mehr aggressives oder impulsives Verhalten zeigt. Ich würde auch genauer hinschauen, wenn Kinder ganz dünnhäutig werden. Auffällig kann auch die Autonomiephase sein, wenn das, was viele unter „Trotzanfällen“ verstehen, sehr stark wird. Manche Kinder fangen an, extrem zu klammern, lassen sich bei Trennung kaum trösten. Unterschieden werden muss das aber vom Weinen beim Verabschieden. Das darf sein und ist kein Warnsignal an sich. Abschiede sind schmerzhaft, aber Kinder können sie sehr gut bewältigen und daran wachsen. Und ganz viele Kinder lassen sich gut auf die Krippe ein, wenn es eine entsprechende Eingewöhnung gab.

Welche Rolle spielen Supervision und Coaching im Kindergarten?

Beides ist leider nicht Standard, aber sehr wichtig. Wir brauchen in den Teams eine Auseinandersetzung mit Werten, müssen schauen, wer auf welchem Ausbildungs- oder Wissenslevel ist. Es bräuchte regelmäßig Fortbildungen. Zum Beispiel ist aktuell ein großes Thema, dass immer mehr traumatisierte Kinder in Kindergärten sind, wo es einen sensiblen Umgang braucht. Generell müssen Teams gut miteinander arbeiten und Missstände angesprochen werden können. Wir brauchen eine andere Fehlerkultur, wo es möglich ist, Fehlverhalten anzusprechen. Da stoßen viele im Berufsalltag in der Krippe an ihre Grenzen.

Viele Eltern müssen den nächstbesten Krippenplatz annehmen.

Wir hätten gerne flexiblere Modelle, die eltern- und arbeitgeberfreundlich sind. Wenn der finanzielle Reiz nur der ist, dass ich über eine Erwerbstätigkeit mein Leben irgendwie finanzieren kann, dann muss ich ja mein Kind in eine Krippe geben, und zwar egal, wie die ist. Das darf sich ändern. Für die ganz jungen Kinder gäbe es vielleicht die Möglichkeit, Tagespflegen zu engagieren. Aber auch eine Tagesmutter oder ein Tagesvater ist alleine mit fünf Kindern. Das ist einfach zu viel bei Kindern unter drei Jahren. Und wir brauchen auch eine finanzielle Entlastung der Eltern. Wir brauchen Veränderung an unterschiedlichen Hebeln, denn wenn wir es so lassen, wie es jetzt ist, schaden wir ganz vielen Kindern.

Kommentare