Zurück in die Kindheit

Da war die Sache mit der Stadtbahn. Der Fahrer der roten Garnitur saß lässig auf einem Sattel-ähnlichen Ledersitz, der auf einer Metallfeder wippte. Er bediente den Fahrthebel und die Bremskurbel. Und in kurzen Abständen musste er mit dem Fuß die „Totmanntaste“ drücken und so signalisieren, dass er noch Herr seiner Sinne war – sonst würde automatisch eine Notbremsung eingeleitet. Das Kind belauerte den Fahrer, ob er nicht vielleicht einmal darauf vergessen würde. Doch das passierte nie. Mehrfach wöchentlich besuchte das Kind seine Großeltern in Margareten, die Stadtbahn und danach der Stockautobus (natürlich oben, vorderste Reihe) waren die Verkehrsmittel der Wahl. So wurde die Fahrt jedes Mal zum kleinen Abenteuer. Und zur großen Versuchung: In jeder Station musste der Stadtbahnschaffner den roten Zug abfertigen. Dazu steckte er einen Metallstab in ein auf einer Säule montiertes Kästchen mit Mikrofon und schaltete so die Stationslautsprecher frei. „Alles einsteigen, bitteeee, Zug fährt Heiligenstaaaadt!“ Mit Meidlinger „L“ natürlich. Oft und oft umschlich das Kind das magische Mikrofonkästchen, hustete unauffällig hinein, doch nix. Ohne den Zauberstab des Schaffners funktionierten die Lautsprecher nicht.

Zug fährt ab: Die Stadtbahn am Gürtel. Sie fuhr von 1898 bis 1989 und wurde von U4 und U6 abgelöst. Viele der von Otto Wagner errichteten Jugendstil-Stationen sind erhalten geblieben.

In den Stadtbahnstationen erinnerten Plakate: „Übrigens, mit Hut sehen Sie besser aus!“ Werbung war allgegenwärtig. Sogar auf den Stiegenaufgängen zwischen den Stufen waren knallbunte, nur wenige Zentimeter breite Werbestreifen affichiert. Die Stadtbahnzüge, Vorläufer der U-Bahn-Linien U4 und U6, fuhren nach Hütteldorf und Heiligenstadt und nahmen dabei die Route über den Gürtel oder Wiental und Donaukanal.

Auch der lederne Klingelgurt in der Straßenbahn, mit dem jeder Waggon in der Haltestelle zur Abfahrt freigegeben wurde, übte einen unwiderstehlichen Reiz auf das Kind aus. Einmal nur klingeln, das wäre was. Sogar die richtige Strategie dafür hatte sich das Kind schon überlegt: einfach in einer Kurve statt des Haltegriffs den Gurt schnappen und – „Bing!“ Allein, es fehlte der Mut. Zu mehr als einer Berührung mit den Fingerspitzen reichte es nicht.

Viele kleine Mosaiksteinchen sind es, aus denen sich die Bilder einer Kindheit zusammensetzen lassen. Manchmal braucht es ein wenig Unterstützung, um die Erinnerungen heraufzubeschwören. Die Bilder einer Kindheit in

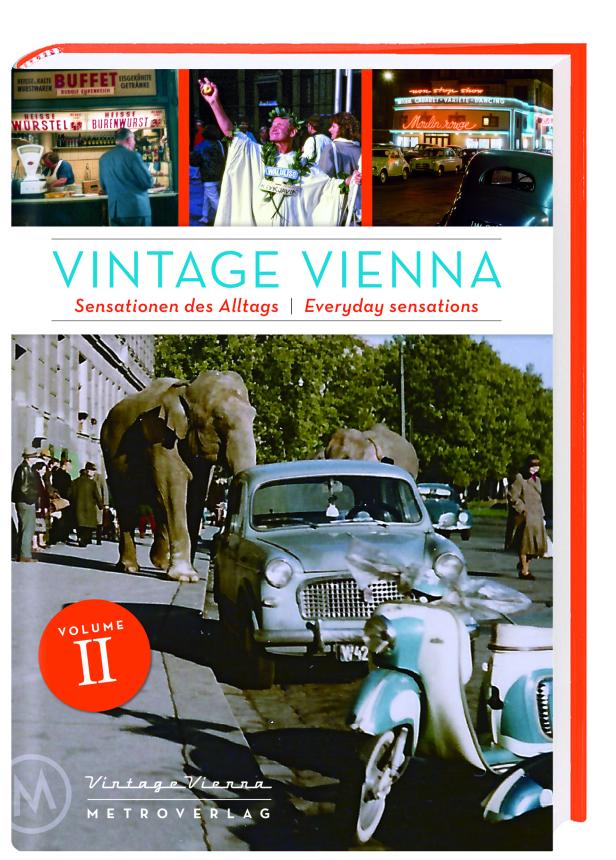

Wien. Deshalb erscheint im September bereits der zweite Band des Buches „Vintage Vienna“, von Michael Martinek und Daniela Horvath, der „die Sensationen des Alltags“ in Form von privaten Bildern beschreibt.

Manche dieser Fotos, viele noch in Schwarz-Weiß, manche davon aber schon bunt, wenngleich in eher blassen Farben, unterscheiden sich gar nicht so sehr vom heutigen Ist-Zustand. Etwa das Foto vom Graben aus dem Jahr 1978. Doch auf den zweiten Blick ist fast alles anders. Ja, die erste Flaniermeile der Stadt war damals schon vier Jahre lang Fußgängerzone. Natürlich, die Pestsäule bildet immer noch den Mittelpunkt, und ewige Konstante wie das Brötchenbuffett Trześniewski würden das Hinweisschild an der Ecke zur Dorotheergasse gar nicht brauchen – der Laden ist immer voll. Viele der Geschäfte von damals aber gibt es nicht mehr: Die Fotokette Herlango (die Bezeichnung setzte sich aus den Namen der Eigentümer Herdlitschka, Langer und Goldmann zusammen) wurde 1992 an die Niedermeyer AG verkauft, und auch die ist seit einigen Jahren Geschichte. In dem edlen, holzvertäfelten Geschäft Ecke Seilergasse, wo einst E. Braun & Co. elegante Mode verkaufte, residiert heute die Modekette H&M. Die Konditorei Lehmann, deren Schanigarten rechts im Bild zu sehen ist, sperrte 2008 für immer zu. Die Parfümerie Ruttner ist inzwischen eine Douglas-Filiale.

Großstadt-Cowboy und Indianer erleben das Abenteuer vor der Haustür

Die Fotos von anno dazumal bringen Menschen dazu, ihren Blick zu schärfen und in Erinnerungen zu kramen. Das führt zu „Déja-vu“-Erlebnissen im Wortsinn. „Jössas, so war das damals, als ...“ Als wir Glockenhosen aus Trevira und Kleider aus Vevenit trugen, von Lilien-Porzellan aßen und die Freizeit an der Alten Donau verbrachten.

Erinnerungen an den Reichsbrückeneinsturz etwa, am Morgen des 1. August 1976. Etwas Einschneidendes, das die Menschen heute noch dazu bringt, zu überlegen: Wo war ich damals? Und gleichzeitig ein Ereignis, das man anfangs gar nicht glauben wollte. In Zeiten, in denen man nicht auch im Urlaub via Handy und Mail mit zuhause kommunizierte, sondern die Nachricht während der Interrail-Tour in einer ausländischen Zeitung aus einer Kurzmeldung erfuhr: „Fallen Reichsbrücke“ stand da und ein Foto von einem Autobus im reißenden Fluss war zu sehen. Kann nicht sein, dachte man. War aber so.

Der Alltag in Wien bot tatsächlich viele Sensationen. Eine davon wiederholte sich beinahe alljährlich, zumindest bis zum Jahr 1988, als die Donauinsel fertiggestellt war: Hochwasser. Es begann meist bei der Reichsbrücke: Entlang dem Handelskai trat die Donau über ihre Ufer, überflutete auf der einen Seite das „Inundationsgebiet“ und auf der anderen Seite die parallel zur Donau laufenden Eisenbahnschienen, um sich weiter über den zweiten Bezirk Richtung Praterstern zu ergießen. In manchen Jahren, wenn es ganz arg war, wurde Wien zu Klein-Venedig. Auf Brettergestellen errichtete man schmale Stege, die den Menschen den Zugang zu ihren Wohnhäusern ermöglichten. Aber auch diejenigen, die nicht in der Leopoldstadt oder der Brigittenau wohnten, gingen Hochwasser schauen. Das Kind bekam die schwarzen Semperit-Gummistiefel an die Füße und durfte ungestraft durchs Wasser patschen. Bis zu den Salzgurken-Verkäufern, die sich am Ort des Geschehens einfanden und wie auch beim Reichsbrückeneinsturz gute Geschäfte mit den Schaulustigen machten.

Noch aufregender war es allerdings, wenn der Zirkus in die Stadt kam, was meist im Winter der Fall war. Wegen Löwen, Tigern, Seehunden und Elefanten sowieso. Aber vor allem auch, weil dieses Ereignis die Jahreszeiten außer Kraft setzte: Das Kind durfte sich bei einem der Verkäufer, die ihre mit unzähligen Köstlichkeiten gefüllten Bauchläden durch die Besucherreihen wuchteten, ein Eis aussuchen. Eis! Und das mitten im Winter.

Dafür gab es am Naschmarkt damals wirklich nur solche Früchte und Gemüse, die die Jahreszeit eben zuließ. Und die Erdbeeren dufteten im Frühjahr so intensiv, dass man sie schon aus mehreren Metern Entfernung riechen konnte. Schicke Lokale gab es damals am Naschmarkt noch kaum, dafür umso mehr Lagerhäuser und in den „guten Lagen“ näher zur Innenstadt reihte sich ein Obst- und Gemüsestand an den anderen. Und fast immer waren es dicke, ältere Frauen, die Ihre Waren feilboten. Der wöchentliche Ausflug mit den Großeltern, die die Einkäufe in einem großen Leinenrucksack nach Hause trugen, war einer der Höhepunkte im Alltag des Kindes. Der auch schon wieder zum nächsten führte: Hinunter in die Stadtbahnstation der Wiental-Linie.

Kommentare