Straka über Thiem: "Ich denke mir bis zum Worst Case alles durch"

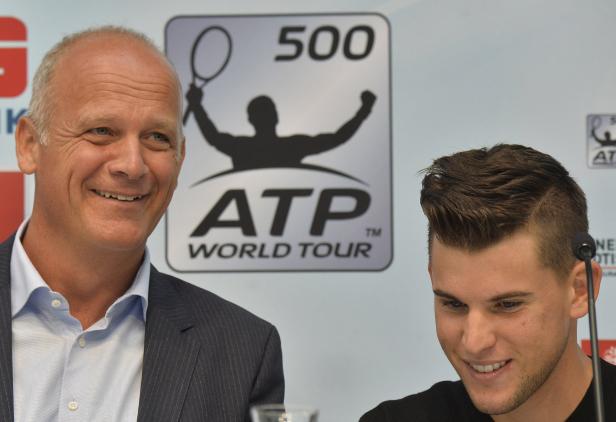

Herwig Straka, Chef des "Erste Bank Open" in der Wiener Stadthalle und seit Mai auch Chef von Dominic Thiem, sprich, sein Manager

Dominic Thiem ist Österreichs bester Tennisspieler und die Nummer vier der Welt. Wenn es ums Geschäftliche geht, ist sein Manager Herwig Straka, 53, die Nummer eins. In der Königsklasse des Tennis, der ATP, gehört der studierte Jurist und Betriebswirt zum Board of Directors und trifft die Entscheidungen. Er ist auch Boss des "Erste Bank Open" in der Wiener Stadthalle und der Event-Agentur eImotion. Eine sportliche Vergangenheit als Leistungsschwimmer hat der smarte Steirer auch, war zigfacher Landesmeister, Staatsmeister obendrein. Pünktlich auf die Minute fährt Straka auf dem Parkplatz des TC Gleisdorf vor, braungebrannt, stylisch, sympathisch. Wer würde sich von so einem Mann nicht gerne managen lassen?

Interview- und Foto-Termin im Tennisklub Gleisdorf in Strakas Heimat, der Steiermark

Herr Straka, Ihr Lebenslauf geht runter wie Öl. Man kann verstehen, dass Dominic Thiem Sie als Manager ausgewählt hat.

Ich hoffe! Wobei Dominic und ich uns sehr lange kennen. Aber dass es sich so entwickelt hat, war nicht vorherzusehen. Anfang des Jahres hätte ich nichts darauf gewettet, dass es der Fall sein wird. Aber es ehrt und freut einen, gleichzeitig ist es eine Riesenherausforderung.

Sie meinen, falls es nicht funktionieren sollte – oder denken Sie nur positiv?

Mein Schwimmtrainer in der Südstadt hat immer gesagt, ich bin ein optimistischer Realist. Events wie wir sie damals veranstaltet haben, (Straka und sein Team brachten die Lipizzaner der Hofreitschule erstmals zu einem Auftritt nach Piber), waren für mich komplettes Neuland. Ich hatte mit Pferden nichts am Hut. Es war ein Mega-Event und für die Firma ein enormes finanzielles Risiko mit gutem Ende. Das macht man nicht, wenn man nicht Optimist ist.

Wagen wir die Prognose: Thiem for Number 1!

Auch da bin ich optimistisch, wohlwissend, es kann auch in die andere Richtung gehen. Dann ist man ebenso mitverantwortlich. Aber eigentlich sehe ich eine gute Chance, dass er ganz raufkommt, sportlich wie menschlich.

Straka über Thiem: "Ich sehe eine gute Chance, dass er ganz rauf kommt"

Er hatte in der Vergangenheit Leistungsschwankungen. Können Sie als Manager da stabilisierend einwirken?

Ich glaube, dass Dominic schon eine Entwicklung durchgemacht hat und durch die Trennung (Anm.: von seinem Trainer Günter Bresnik) auch selbstständig geworden ist. Vielleicht spielt alles zusammen eine Rolle. Ich habe in den Jahren im Tenniszirkus viel Lebenserfahrung gesammelt, zwölf Jahre die Champions-Tour gemacht und mich mit Leuten wie Boris Becker, Jim Courier und John McEnroe oft ausgetauscht – ganz zu schweigen von meiner Zusammenarbeit mit Thomas Muster, die mich sehr geprägt hat. Das kann helfen.

Sie meinten auch, Dominic Thiem müsse Ecken und Kanten entwickeln. Das scheint nicht so leicht zu sein, siehe Boris Becker, der sich damit oft ins Out geschossen hat.

Das Wichtigste ist, authentisch zu bleiben. Es funktioniert nicht, jemanden zu verbiegen. Boris war 17 als er zum ersten Mal Wimbledon gewonnen hat. Ich kenne noch immer seinen Berater-Stab von damals, da war viel übertriebene Profilierung dabei. Es gab so Geschichten rund um sein Privatleben, die von seinem Umfeld erfunden worden sind. Die musste er als Passagier mittragen und war irgendwann gefangen. Ich kenne auch die viel zitierte Besenkammer und weiß, dass das keine Besenkammer ist. All das wird mit Dominic nicht passieren. Er soll sein, wie er ist, aber eben auch mal aufstehen und seine Meinung sagen.

Sie meinen wie bei Serena Williams?

Das war das beste Beispiel für Ecken und Kanten. Als ob es inszeniert gewesen wäre! Früher wäre er vielleicht aufgestanden und in einen kleineren Raum gegangen. Heute sagt er: „Das lass ich mir nicht bieten!“ Das ist eine Entwicklung.

Was haben Sie in diesem Fall besprochen?

Ich war justament an dem Wochenende bei einer großen Feier daheim in Österreich. Ich sitze gerade bei der Tafel und plötzlich macht mein Handy „Ding, Ding, Ding“! Da wusste ich, ich muss zurückrufen. Mein erster Rat war: Kein negatives Wort! Vor allem, nachdem sich Whoopie Goldberg eingemischt hat. In den USA bist du gleich einmal der Rassist. Dominic hat das super gemacht und trotzdem ist in Amerika was Negatives hängen geblieben. Aber das ist okay, weil er dazu steht.

Ein Promi kann sich heutzutage wegen der Handy-Dauerbeobachtung gar nichts mehr erlauben, oder?

Das ist der hohe Preis, den man bezahlt. Die Weisheit, die ich im Laufe meiner Karriere gelernt habe, lautet, dass man nie die Medien benutzen soll, um hinaufzukommen, siehe Boris Becker. Weil sie dich dann benutzen, Stichwort Skandal-Storys, wenn es wieder nach unten geht.

Ihre Karriere geht offenbar nur nach oben.

Unlängst hat jemand gesagt, ich hätte so viel Glück. Wenn man immer nur Glück hat, ist es vielleicht verdächtig. Da steckt ein bisschen mehr dahinter, als nur zu warten, dass eine Glücksfee kommt. Event-Marketing und die Betreuung eines Sportlers sind harte Arbeit. Von außen sieht man immer nur die Spitze des Eisbergs – wenn man zum Beispiel in der Spielerbox sitzt. Die Realität ist: Ich habe mich in den letzten Wochen Tag und Nacht nur mit Dominic und seinen Möglichkeiten beschäftigt.

Würden Sie sagen, Dominic hat in Österreich einen Tennis-Boom ausgelöst?

Es gibt einen Megatrend und es gibt länderspezifische Trends. Der Megatrend ist, dass Tennis definitiv eine boomende Sportart ist. In manchen Ländern funktioniert es besser, wie gerade in Österreich und nach wie vor in Spanien wegen Nadal. Frankreich ist auch gut und Italien kommt jetzt wieder. Das sind die klassischen Tennisländer. Beide Trends kumulieren jetzt gerade. Es ist nicht, wie in früheren Zeiten, wo die Leute unmenschlich viele Schläger und Bälle gekauft haben. Aber man merkt in der Industrie, dass es wieder mehr nach oben geht.

Straka beim Interview mit Barbara Reiter

Jetzt reden wir so viel übers Tennis, dabei waren Sie früher Schwimmer.

Ja, ich war Leistungssportler und auf österreichischem Niveau unterwegs. International hat es nicht ganz gereicht, obwohl ich bis zu elf Mal die Woche trainiert habe. Ich war zwar vielfacher Meister, aber im Schwimmen ist das nicht so schwer, weil es viele Disziplinen gibt. Zehn Jahre täglich zu trainieren, war eine gute Lebens-Schule. Das hilft mir auch in der Betreuung der Athleten. Man versteht, wie ein Leistungssportler tickt und wie wichtig das Training ist.

Wie sind Sie zum Tennis gekommen?

Das hat sich parallel entwickelt. Ich war zwar Schwimmer, aber Ballsport hat mir immer Spaß gemacht. Mein Vater war früher beim GAK, dem größten Tennisklub in Graz im Vorstand und hat mich oft mitgenommen. Diese Welt hat mich so fasziniert, dass ich schon als Kind Balljunge war.

Gemeinsam mit Thomas Muster, der später ihr Schützling wurde ...

40 Jahre später sitzen wir irgendwo bei einem Kaffee und er erzählt mir, dass er damals in der ATG-Halle in Graz Ballkind war. Und ich habe gesagt: Lustig, ich auch! Da waren genau sechs Ballkinder. So hat die Karriere eigentlich begonnen.

Später haben sie sich mit einem ATP-Turnier auf dem Dach 1991 einen Namen gemacht. Wie kamen Sie darauf?

Gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Edwin Weindorfer wollten wir etwas Außergewöhnliches auf die Beine stellen. Landesrat Hirschmann war damals so etwas wie mein politischer Mentor, obwohl ich nicht politisch gefärbt bin. Irgendwann hat er gesagt: Du bist der Begründer des Events. Es gab damals Tennisturniere, aber die Kunst war, daraus etwas Besonderes zu machen. Wir hatten mit der besonderen Location etwas, was andere nicht hatten.

Sie haben 2007 das Turnier in Stuttgart und 2009 in Wien als Veranstalter übernommen. Warum gleich zwei?

Ich sage jetzt bewusst wir, weil Stuttgart hauptsächlich mein Partner macht. Wir wollten immer ein ATP-Turnier organisieren und veranstalten. Das ist die Königsklasse des Tennis. In Österreich gab es damals keine Möglichkeit und wir haben uns deshalb am deutschen Markt umgesehen. Stuttgart hat sich ergeben, zwei Jahre später Wien. Wir haben fünf bis zehn Jahre versucht, ein ATP-Turnier zu bekommen, plötzlich hatten wir zwei.

Straka über seinen Erfolg: "Unlängst hat jemand gesagt, ich hätte so viel Glück. Wenn man immer nur Glück hat, ist es vielleicht verdächtig."

Leben Sie als Manager mehr in der Zukunft oder im Hier und Jetzt?

Im Tennis heißt es, muss man die vielen kleinen Schritte machen, um bereit zu sein, falls der Ball sich verspringt oder anders kommt als gedacht – vor allem in Stuttgart auf Rasen. Man muss im Jetzt leben, um flexibel zu sein. Aber planen muss man langfristig. Bei Dominic denke ich mir zum Beispiel fünf Szenarien durch, vom Best bis zum Worst Case. Ich muss bereit sein, wenn er durch die Decke geht, aber auch wenn es anders kommt. Was die Stadthalle betrifft, haben wir seit einigen Jahren das Glück, an manchen Tagen ausverkauft zu sein. Das klingt toll. Was das aber bedeutet, wenn ein Minister anruft und man wirklich keinen Platz mehr hat, kann sich keiner vorstellen.

Angenommen, im Herbst will die Queen plötzlich ein ausverkauftes Match in der Stadthalle sehen: Was machen Sie?

Da haben wir gelernt, dass wir uns ein paar Plätze reservieren, auch, wenn es natürlich wehtut, weil es verlorene Einnahmen sind. So denkt man vor.

Raucht Ihnen vom vielen Denken nicht manchmal der Kopf?

Ach, mir macht die Arbeit nach wie vor einfach viel Spaß!

Kommentare