"Alleinsein wäre nichts für mich"

Sterben spielen. Kann ziemlich nahe gehen. Peter Simonischek findet’s weniger zehrend, „wenn man wieder aufstehen kann und weiß, es ist nur gespielt“. In den Sommern von 2002 bis 2009 ist er als Jedermann am Salzburger Domplatz hundert Mal gestorben. Als Publikumsmagnet im Fokus des gesamten deutschsprachigen Boulevards. Jetzt noch wird er wegen Jedermann-Lesungen bekniet. Klar. Doch aus der Distanz sieht er’s nüchtern: „Ist eher hinderlich für die Kunst, für ernsthafte Sachen. Das macht man nur zum Spaß. Ich wollte die Rolle aber immer spielen. Hab eine Geschichte mit ihr seit der Volksschule. Im Lesebuch gab’s ein Bild von Attila Hörbiger als Jedermann: Vorne ein glücklicher Mensch, hinter ihm steht schon der Tod. Das hat mich als Inbegriff von Theatralik fasziniert. Die Seite war völlig abgegriffen.“

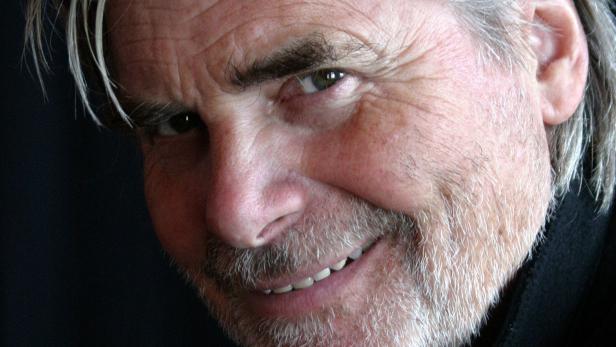

Simonischek hat sehr viel für die Rolle mitgebracht, abgesehen von der blinden Vertrautheit mit dem Platz, die er sich als Tod seines Vorgängers Helmuth Lohner angeeignet hat. „Physische Präsenz“ heißt das im Theaterjargon. Explodierende Spielfreude, Verwandlungslust, Leichtsinn, Jähzorn, und die ganze Kunst, die er in Graz gelernt und 20 Jahre an der Berliner Schaubühne geübt hat. „Er ist einer der Seltenen, die Gemüt haben.“ Diesen Satz hat Theaterpublizist Andreas Müry auf der Suche nach den Geheimnissen des Schauspielers Peter S. aufgeklaubt und als Fragensteller in das Simonischek-Buch „Ich stehe zur Verfügung“ eingebracht. Wenn der Beschriebene auch sagt, seine Beschreibungen habe er selbst geschrieben. Fans haben sie vermutlich auf dem Nachtkastl liegen. Denn der Oststeirer mit dem slowenischen Namen sieht nun einmal sehr gut aus. Kein Schaden. Nicht, wenn er als karottenfrühstückender Kurfürst im Prinz von Homburg am Burgtheater unter Andrea Breths Regie seine inneren Konflikte mit den Machtspielen hinreißend sichtbar macht. Bestimmt nicht für den Jedermann. Für den Helden zahlloser Fernsehspiele schon gar nicht.Dreitagesbärtig, vollhaarig, buschigbrauig, dunkeläugig mit Grüberl im Kinn, groß, massig ohne Fettgeschwabbel, lässig im Freizeitlook aus bestem Material, Hund Emilia, die gerettete Griechin an der Leine, präsentiert sich ein Mann mit einer geschmackvollen Frau daheim: „Ja, sie schaut bissl auf mich. Jeden Tag (oder fast jeden) Yoga in der Früh!“ Im Café Engländer gilt’s, ihn erst mal aus Burgtheater-Hamlet August Diehls freundesfamiliärem Postpremierentreffen herauszulösen. Irgendwo wartet ein neuer wunderbarer hochbegabter Schüler aus dem Reinhardt Seminar, der an die Brust genommen werden will. Die Mädels vom Nebentisch schleudern heiße Blicke. Simonischek ist 67. Noch im Oktober, nicht im November. Leben und Sterben berühren sich nur im Film an den Fingerspitzen.

Mitten in der Jedermann-Betrachtung kam der Satz: „Es freut einen, wenn man trotzdem von Götz Spielmann besetzt wird.“ Dass er in seinen frühen Jahren zwei große Fernsehfilme mit Axel Corti, gedreht hat, Das eine Glück und das andere, und Herrenjahre nach dem Roman von Gernot Wolfgruber, lässt der Vielarbeiter unter den Tisch fallen, holt sich nicht den Schnee vom vergangenen Jahr. Sah Revanche, wollte Spielmann kennenlernen, und es wurde die Hauptrolle in Spielmanns Stück Imperium unter Spielmanns Regie am Grazer Schauspielhaus daraus. Der Bordellbesitzer Wessely. Einer, der mächtig unter dem Rotlicht im Sattel sitzt, die Konten prall gefüllt, die Familie fabelhaft versorgt, alles paletti. Bis zu der Routineunter-suchung, die ihn mit Krankheit und der Endlichkeit des Lebens konfrontiert. Eine Diagnose, die den Blick zu Klarheit über sein Geschäft, das Milieu, die Behörden, die Brüchigkeit seiner scheinbar heilen Familie schärft. Endlich schaut Wessely nach innen. Zum ersten Mal in seinem Leben. Ich, wer bist du?

Spielmanns zentrale Frage, auch in seinem neuen Film. Oktober November. Eine Art Kino-Kammerspiel, in dem sich Antworten oftmals zwischen den Zeilen finden. Augen, Gesten, Körperhaltung sagen mehr als Worte. Die Geschichte? In einem still gelegten Gasthof kommen zwei Schwestern wieder zusammen, die dort groß geworden sind. Die eine (Nora von Waldstätten) ist ein Fernsehstar im brausenden Berlin. Die andere (Ursula Strauss) lebt mit Mann und Kind im Elternhaus. Die Mutter kam bei einem Unfall um, der Vater sollte nicht alleine bleiben. Simonischek spielt ihn, einen mürrischen, seiner Aufgaben enthobenen Patriarchen. Auf sich selber schauen, Schwäche zeigen, würde er trotzdem nicht. Krank? Ich nie. Arzt? Brauch ich nicht. Der Doktor (Sebastian Koch), der sich einsiedlerisch mit seinen Büchern aufs Land zurückgezogen hat, ist nur seiner Tochter Verena wichtig.

Ein schwerer Herzinfarkt streckt ihn nieder, Wiederbelebung, Nahtoderlebnis, halb noch da, halb schon woanders. Aus dem er zurückkommt, für kurze Zeit, als Schwerkranker, den’s dann schließlich doch erwischt. Sterben vor der Kamera. Spielmann zog den Intensivmediziner Klaus Laczika als Berater zu, um den Erste-Hilfe-Griffen der Tochter, der Stethoskophaltung des Arztes, den Reaktionen des Patienten bis zum Tod die Genauigkeit realer Abläufe zu geben. Simonischek hat sie erspielt, was soll er im Nachhinein viel darüber reden? „Da stehst nicht gleich wieder auf, da liegst drei vier Tage im Bett und fühlst dich wirklich krank.“ Verdüstert: „Grad war ich beim Begräbnis von Otto Sander und jetzt ist auch Walter Schmidinger tot.“ Große geliebte Kollegen. Als „aufgeklärter“ Mensch ziehe er überdies grundsätzlich die Logik, physikalische Gesetze, alle rationalen Möglichkeiten heran, bevor er bereit sei, an irrationale Phänomene zu glauben. Hätte nicht einem seiner guten Bekannten ein Wasserstrudel im Tessin so eine Nahtoderfahrung beschert. „Er hat alles um sich herum gesehen und gehört, den Arzt, der um sein Leben kämpfte, seine Frau, die verzweifelt seinen Namen rief, den kleinen Sohn, der schrie: Papa, Papa. Nur deshalb habe er sich entschlossen, in den Körper zurückzukehren, doch das sei schrecklich gewesen. Das Aufgeben vorher solch ein Wohlgefühl ... Ähnlich könnte es der Figur ergangen sein, dem Hans Berger, den ich da spiele. Sehr vorsichtig redet er nur mit dem Arzt darüber. Als Geständnis von etwas sehr Einschneidendem. „So“, sagt der Rollentüftler, „konnte ich meine Skepsis ablegen, umso mehr, da ich viele Berichte darüber gelesen habe.“ Was daraus folgt? „Menschen, die das erlebt haben, werden gelassener, aufmerksamer, leben bewusster, dieser Hans macht sich auch Gedanken, die er sich vorher nicht gemacht hat.“

Gedanken sind frei. „Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt“, heißt es im Hamlet. Die Aufklärung hat uns von vielem erlöst, von Hexenwahn und Inquisition“ philosophiert Simonischek, „hat aber auch viel Spiritualität, Geistigkeit, Demut gegenüber dem Unerklärlichen gekostet. Unser Hirn bringt uns ja ziemlich weit. Für die Antwort auf die Frage: ,Was ist nach dem Tod?’ reicht es nicht. Die Kirche sorgt dafür, dass es Regeln gibt.“ Er ist ausgetreten und wieder eingetreten. Lacht. „Brigitte wollte anders heiraten als die erste. Und die Kirche hat ein großes Herz: Eintreten, Heirat, Taufe. Also is der Bua mit der Kerze selber zur Taufe gegangen.“ Dabei haben sich die beiden Schauspieler bei einer „Revolution“ kennengelernt, beim Dreh des Vierteilers Lenz oder die Freiheit von Stefan Heym, einem politischen Liebesdrama im Jahr 1848. Sie hatte ins Büro der Aufständischen zu treten und zu sagen: „Ich möchte mich der Revolution zur Verfügung stellen.“ Leicht hat’s Brigitte Karner der Liebe trotzdem nicht gemacht. Sie steckte in einer Beziehung, er in der Trennung von Charlotte Schwab, der Mutter seines ältesten Sohnes. Der Dreh fand im Sommer statt, sie verordnete den Winter als Nachdenkzeit. Er war bissl von den Socken, verwöhnt von Frauenseite, viele Amouren wurden ihm nachgesagt. Ja, Sexsucht! hieß es erst kürzlich. „Hat mir die Bildzeitung einfach nachgeworfen“, grinst er, „als ich einen Schwerenöter in einem TV-Film gespielt hab. Genügte, zu sagen, dass ich als Junger unterwegs war, und vielleicht nicht immer so fair.“ Hmm. „Brigitte hat über den Artikel jedenfalls herzlich gelacht.“ Er wühlt sich im Haar: „Sagt eigentlich alles, wenn die Ehefrau lacht.“

Der bulgarische Reinhardtseminarist tritt auf, Arbeitsmappen werden über den Tisch geschoben und besprochen. „So schöne Begegnungen“, schwärmt der Vater von drei Söhnen, „wenn du einem weiterhelfen kannst, wenn ihm der Knopf aufgeht. Maximilian, mein Ältester, steht grad in London auf der Bühne. Wir haben heute telefoniert.“ Die anderen? Benedikt studiert Volkswirtschaft und Kaspar hat – Halleluja! – seine Mathenachprüfung geschafft. Der könnte Schauspieler werden.“

Danach bleibt es irdisch bis heiter. Na ja. „Nur über meine Leiche“ hätte Vater Simonischek, Dentist mit eigenem Labor in Hartmannsdorf, Steiermark, geschrien, hätte ihm sein Sohn, der vorgeblich Architektur studierte und gleichzeitig eine Zahntechnikerlehre herunterbog, seine Leidenschaft für die Bühne gebeichtet. „Etwas für’n Fasching, doch kein Beruf.“ Verprügelt hat er ihn als Kind, ganz klar, war damals so, und wenn die Internatslehrer des Konvikts Josephinum St. Paul im Lavanttal „A fauler Hund!“ über Peter urteilten, gab’s Ohrfeigen und Vaterzorn. „Aber ich habe ihn geliebt. Er war ja kein eiskalter Prügler, halt a Choleriker. Ein Patriarch, verzweifelt und enttäuscht, dass ich seine Erwartungen nicht erfüllt hab. Ach, noch in Graz hat er die Großmutter instrumentiert, hinter mir herzuschnüffeln. Ihre Schlafzimmertür stand immer weit offen, wenn ich abends heimkam. Ich hab sie dann mit einem lauten Kracher zugehaut.“

Es war die große Grazer Aufbruchszeit, in der Wolfi Bauer Magic Afternoon schrieb und das Forum Stadtpark blühte. „Ich war trotzdem zu feig. Blieb ein abhängiger Sohn. Bin heimlich auf die Schauspielschule, und hab mich als Statist in der Oper und am Theater halbtot gefürchtet, entdeckt zu werden. Als alles herauskam, ging die Nachfragerei auf der Schauspielschule weiter: ,Denken Sie, es wird was mit dem Buben?“ Die Praxis hat schließlich meine Schwester übernommen. Und mein Vater hat mich noch als Jedermann erlebt.“

Doch, der Bub hatte enormes Talent. Gibt Menschen, die sich noch an jene besondere Kabale-und-Liebe-Inszenierung beim Berliner Theatertreffen 1978 erinnern, als sein liebesterroristischer Ferdinand selbst den großen Peter Stein bestrickt haben muss. Zumindest holte er Simonischek an die Berliner Schaubühne. Wo er sich unter Individualitäten wie Klaus Michael Grüber, Robert Wilson, Luc Bondy entwickelte, seine Erfahrung, seine Konzentration darin schulte „Freiheit und Form“ zusammenzubringen, vielen Widersprüchen, mancher Unlust zum Trotz. In seinem Buch zitiert er Ernst Bloch „Selten verirrt sich die Kunst in die Niederungen des Theaters“, und ergänzt: „Bei Stein und bei Grüber, bei Wilson und auch bei Luc Bondy wusste man: Es kann passieren.“ Schreibt auch: „Wir fühlten uns nicht als Heilige, aber doch als etwas Besseres.“ Das Gebrumm: „Mir ist die strikte Trennung von E und U immer auf die Nerven gegangen“, leistet er sich erst später. Denn Fernsehspiel, Serie, Kinogeklimper galten für die Theaterwahrheitssucher des Kunsttempels selbstverständlich als unwürdige Frivolitäten.

Simonischek hat sie nachgeholt, dreht und dreht und dreht. Verhängnisvolle Nähe, ein Krimidrama mit Anja Kling für das ZDF, weil Torsten Näter, „ein Guter“, das Drehbuch schrieb und Regie führt. Die wahre und tragische Geschichte der brillanten Chemikerin Clara Immerwahr, Ende des 19. Jahrhunderts, in Harald Sicheritz’ Verfilmung für ORF und ARD. Toni Erdmann, eine schräge Vater-Tochter-Beziehungsstory von Filmemacherin Maren Ade mit dem Münchner-Kammerspiele-Star Sandra Hüller. Hat Das Liebeskonzil von Oskar Panizza für ein Hörspiel im Alleingang gelesen. Wenn er nicht im Burgtheater auf der Bühne steht, seit 1999 als Ensemblemitglied. Solo-Lesungen mit Musikbegleitung entwickelt, wie Thomas Bernhards Meine Preise, oder Leseprogramme mit seiner Frau – von Gut gegen Nordwind bis Warten und Lauschen für den Advent. Alle Achtung! Viel zu tun.

„Ja. Viele hungrige Mäuler müssen gestopft werden“, lächelt er ein wenig schmal. „Aber: Familie ist für mich ein Wert. Kinder aufwachsen zu sehen. Ich bin ein bürgerlicher Mensch. Geh gern fischen, koch gern. Wenn ich in den Wald geh, und einen Steinpilz stehen seh, geht mir das Herz auf. Am Ziegenberg bei Ilz hab ich eine alte Obstpresse mit einem Stückl Grund. Von meiner ersten Salzburger Tasso-Gage gekauft. Damals war das no net teuer.“ Bekräftigt: „Alleinsein wäre nichts für mich. Ich brauch’ Menschen, die zu mir gehören, eine Verantwortung rundherum. Und das Nachhausekommen, wo jemand auf mich wartet, der nicht der Hund ist. Beim Drehbücherlesen und Programme-Entwerfen bin ich auf Impulse von außen angewiesen. Ähnlich wie in dem Aufsatz von Kleist: „Über das allmähliche Verfertigen von Gedanken beim Reden.“ Das Lächeln sitzt in den Augen, als er trocken konstatiert: „Ich brauche Publikum! Ein Gegenüber. Wahrscheinlich bin ich deswegen verheiratet.“

Kommentare