Otto Schenk wird 90: Menschenfresser mit Leib und Seele

Was schenkt man einem Freund zum Geburtstag, der eh schon alles hat, hab ich vor 15 Jahren in der freizeit geschrieben. Drei Stangen Wurst. Polnische, Krakauer und die scharfe Jalabeno vom Fleischer Haidinger, oberhalb des Attersees. Die in Seidenpapier – damit es etwas festlich wirkt – überreichten Würste werden vom kritischen Esser gleich gekostet. Lange Pause. Endlich das erlösende „Herrlich“. Otto Schenk ist selig.

Am nächsten Morgen muss ich den Jubilar zum Wurstkönig bringen. „Mein Gott, der Schenk!“ Die Damen hinter der Budel sind aus dem Häusl. Auch der lethargische Postler, dem das erste Krügerl bei der Zehnerjause hilft, seinen Vormittagsdurst zu beschwichtigen, schaut kurz auf. „Der Schenk in Schörfling!“ Voller Heißhunger beißt er in ein Leberkäs-Semmerl, grummelt „ein Traum“ und betrachtet das Fleisch hinter der Vitrine. Strahlend wie ein Kind die Spielzeugauslagen in der Vorweihnachtszeit. Nach einer Käsewurst-Kostprobe lässt er sich glücklich auf das Stockerl unter dem Rauchfangkehrer-Kalender 2005 fallen. Seit damals gibt es in Schörfling das Schenk-Stockerl. Niemand darf sich draufsetzen. Nur er, falls er wiederkommt.

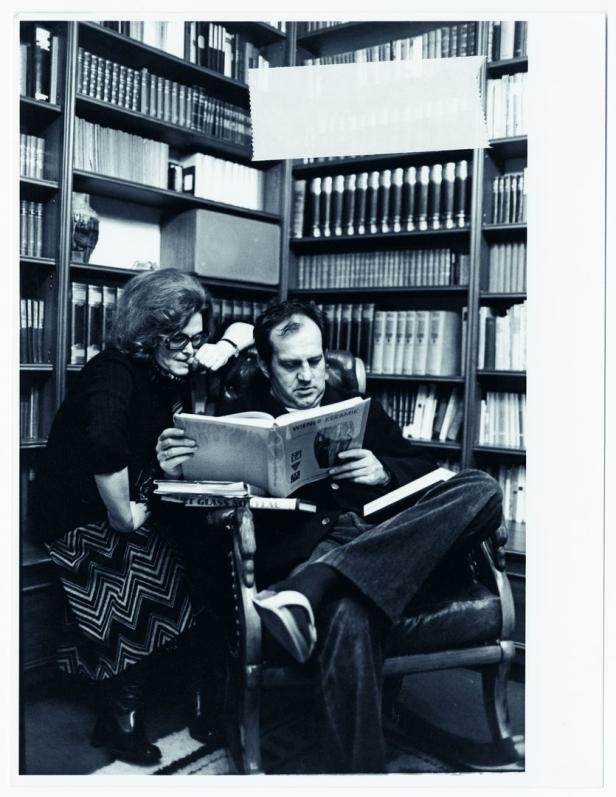

Erinnerungen an Otto Schenk, seit mehr als 40 Jahren sind wir befreundet. Schon als junger Fotograf begleite ich ihn. Er stellt mich von Anfang an überall als mein Freund vor. Durch ihn darf ich Leonard Bernstein und Carlos Kleiber kennenlernen.

Und Eberhard Wächter. Er ist der erste jener vielen Künstler, die den Irrsee in Oberösterreich entdecken: Eine Oase mitten in einem Naturschutzgebiet. Der Herr Kammersänger baut sich in Zell am Moos eine Sommerresidenz, als fanatischer Fußball-Fan neben dem Haus einen eigenen Fußballplatz. Vermutlich einen der schönsten der Welt – mit Blick auf den moosgrünen, funkelnden See. Während der Festspielsommer bittet Wächter Sonntagnachmittag zum Match: In seiner Mannschaft laufen die Herren Söhne und Salzburger Halbprofis ein – denn der Hausherr verliert ungern.

In der anderen Truppe spielen mäßig begabte Kicker wie Lohner, Marecek, Schenk und manchmal auch ich. Kein Wunder, dass Wächter & Co fast immer gewinnen. Dann wird gegessen, getrunken, gelacht. Nur einmal, 1977, an einem schwülen Augusttag, passiert etwas Außergewöhnliches: Durch ein zufälliges Schenk-Tor verfallen wir in einen Spielrausch und gewinnen. Knapp, aber doch. „Adieu, schleicht’s euch“, brüllt Wächter, der Spross einer adeligen Gelehrtenfamilie, der spätere Staatsoperndirektor, „lasst’s euch nie wieder hier blicken, ihr G’sindel!“

Christiane Hörbiger mit Otto Schenk am Mondsee

Schlammpackungen im Refugium

Ich bin auch dabei, als Schenk den Kaufvertrag für sein Haus am Ufer des Irrsees unterschreibt. Es ist die Ausschank eines Campingplatzes, rund um die ein Haus gebaut wird. Nein, kein Haus, ein Schnitzlersches Refugium, das einem Jugendstil- und Art-déco-Museum ähnelt. Die ehemalige Camping-Kantine ist die Küche geblieben: Hier produziert sich der Hausherr gerne als Koch.

Dann gibt es für seine Freunde im Pfandl kurz angeröstete Herrenpilze (jeden Morgen schaut Schenk besorgt, ob sie, die erst vor Kurzem zaghaft ihre Kopferln aus der Erde gestreckt haben, schon größer geworden sind), danach das Schenk-Gulasch. Seine Zubereitung gleicht einer heiligen Handlung: Wenn da jemand wagt, im Vorbeigehen umzurühren, löst er einen Tobsuchtsanfall aus. Am Ende, nach Palatschinken und Torten, kann kaum jemand seiner Gäste, darunter oft begnadete Fresser, noch schnaufen – im Sinne des Fritz-Imhoff-Zitats aus der Tante Jolesch: „Tse, das wird ja net zum Derscheißen sein, morgen ...“

Ende der 1970er-Jahre mietet Heinz Marecek nur ein paar Hundert Meter vom Schenk-Refugium entfernt ein kleines Haus. Das Schlafzimmer-Fenster muss immer offen bleiben, denn jeden Morgen gegen sieben weckt ihn Otti, wie ihn alle nennen. Mit einem Tannenzapfen, den er in den ersten Stock schießt: Jogging steht am Programm, die letzten 200 Meter im Sprint. „Fast immer gewinnt er“, erinnert sich Marecek. Danach Abkühlung und Schlammpackungen im See. Erinnerungen. Wie an die Spanferkel-Essen im Seewirt-Bootshaus. Alle kommen sie: die Konradi, die Mangold, eine Kammersänger-Brigade – die Herren Berry, Holecek und Wächter – die nicht minder durstigen Mimen Merkatz und Schweiger. Gegen drei, vier Uhr früh der Höhepunkt: Heinz Reincke trägt die Scheißhausballade vor. Nein, er brüllt sie. Letzte Getränkerunde, für den heiseren Herrn Reincke noch schnell mal’n Gedeck – ein kleines Bier und ein großer Schnaps. Manche springen noch in den See, schließlich muss man ja fit sein, in ein paar Stunden, am Abend bei der Vorstellung in Salzburg.

Legendär sind auch Heinz Reincke’s Saunarunden. Manchmal bin ich dabei. Einmal höre ich bei mehr als 100 Grad den Dialog zweier Kammersänger: „Sag, wie geht das eigentlich weiter mit der Soubrette, ist das nicht anstrengend, dein Doppelleben?“ – „Aber gar net, nur eines is’ blöd: Ich muss jeden Abend zweimal Nachtmahl essen.“

Otto Schenk mit Seewirtin Johanna Enzinger

Mikrokosmos des Menschlichen

Leidenschaft bestimmt das Leben des Otto Schenk. Als Regisseur an der New Yorker Met – wenn er Natürlichkeit bis an die Spitze treibt. Oder als Alleinunterhalter. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist seine Popularität ungebrochen. Es beginnt Anfang der 1960er-Jahre. Mit einem Rasierapparat. In „Der Untermieter“, Werbespots für den neuen Philishave. Erstmals sieht man das junge Komiker-Paar Alfred Böhm & Otto Schenk. In einer kleinen Rolle spielt Renée Michaelis mit – Schenks Frau, die er am Reinhardt-Seminar kennenlernt.

Einmal reden die beiden auf einem Mauersims eine Nacht lang. Da merkt sie zum ersten Mal, „der ist g’scheiter, als ich dachte. Dann musste ich ihm nur noch ein paar andere Damen ausreden …“ Nach zwei Jahren wird überstürzt geheiratet. Längst kann Schenk in keinem Zimmer schlafen, wo Mika, seine Frau, nicht ist: „Ein Problem, wenn wir daran denken, wer früher stirbt.“

Längst kann Schenk in keinem Zimmer schlafen, wo Mika, seine Frau, nicht ist

Nicht nur beim Essen sind die beiden verschieden: „Sie schüttet Unmengen von Zucker in den Salat, was mich fast erbrechen lässt. Für sie ist Alkohol tabu. Wenn ich ein Likörzuckerl esse, hält sie mich für einen Quartalsäufer. Streiten tun wir fast jeden Tag. Aber wir sind noch nie bös schlafen gegangen. Ich hab ja immer das Gefühl, ich streit’ mit mir selbst …“ Als TV-Würstelmann in „Heiße am Samstag“, vor fast fünfzig Jahren, diskutiert Schenk aktuelle Ereignisse in der Sprache seiner hungrigen Kunden. In diesem Mikrokosmos des Menschlichen schafft Schenk den Durchbruch. Plötzlich kennen ihn alle, klopfen ihm in der Straßenbahn auf die Schulter …

Schenks Leidenschaft für Menschen, für Glücksmomente und Enttäuschungen sind ein wichtiger Bestandteil seiner Schauspielkunst. Wie Loriot, Karl Valentin oder Hans Moser saugt er Situationen auf, komische, traurige, unerwartete – und speichert sie. Er beobachtet die Menschen rund um ihn, ihre kleinen Attitüden und großen Schwächen. Und irgendwann landen sie auf der Bühne.

Otto Schenk und Helmut Zilk

Magie eines Menschenfressers

Otto Schenk nennt sich selbst einen Menschenfresser, er liebt sein Publikum. Und ist selig, wenn er merkt, wie sehr ihn die Menschen mögen. In Mehrzweckhallen von Hadersdorf bis Hollabrunn oder in Shakespeare-Klassikern. Kaum ist er auf der Bühne angelangt, manchmal auch müden Schritts, stachelt er sich selbst zu besessener Spielfreude auf: Jede Pointe sitzt, Wortwitz und Situationskomik ergänzen einander. Er lässt das Publikum manches Malheur des Lebens vergessen – braucht nur zwei, drei Schritte über die Bühne zu gehen, und die Menschen fangen an zu lachen. Der Spaßmacher mit Tiefgang tröstet und begeistert zugleich. Auch wenn er befreundeten Hunden – Franz von Assisi ähnlich – vorliest, hören alle entspannt zu, kein falscher Ton irritiert sie. Sein Verhältnis zu Hunden ist ein „geradezu sakrales“. Im Laufe des Lebens haben die Schenks acht Hunde: „Diese uneingeschränkte Liebe, diese Komik – von Hunden habe ich immer sehr viel gelernt.“

Privat ist der große Unterhalter ein Phlegmatiker, ein Melancholiker, ein Misanthrop. Und ein Hypochonder – Blutdruckmessen ist längst zur Leidenschaft geworden. Bis zu seinen letzten Theaterauftritten feiert man den alten Schenk, der am 12. Juni 90 wird. Seine Sensibilität, Spielfreude und Situationskomik werden hochgelobt. Wie in Schon wieder Sonntag: Er sei „Berührend statt bedrückend“. Es werden letzte Fragen gestellt. Über Freundschaft, einschleichende Demenz und den Willen zum Weiterleben. Mit Sarkasmus versucht Schenk als Cooper, sich dem körperlichen Verfall entgegenzustemmen. Wie im wirklichen Leben. Auch Der Kirschgarten im Theater in der Josefstadt mit Schenk als Diener Firs ist monatelang ausverkauft.

Schenk liebt die Geschwindigkeit. Wenn er wie ein Formel-1-Veteran in seinem Mercedes 500 unterwegs ist, tief versunken in der Polsterung sieht er kaum über das Lenkrad, werden Beifahrer zu Abenteurern. Und wenn Renée dabei ist und – vermutlich als einzige Frau der Welt – stakkatoartig „Fahr nicht so langsam!“ brüllt, werden die Mitfahrer zu Überlebenskünstlern.

Zwei Freunde: Michael Horowitz und Otto Schenk

Otto Schenk. Wenn jemand einen Hund als „den g’scheitesten Menschen, den ich kenne“ bezeichnet, muss er mein Freund sein. Ich verdanke ihm seit mehr als 40 Jahren Begegnungen mit den Größten seines Berufes und gemeinsames Lachen über Anekdoten aus einer längst versunkenen Film- und Theaterwelt, die bald niemand mehr so erzählen können wird wie er. Und wir freuen uns über Glücksgefühle bei Gulasch oder Grammelknödeln.

Vor einigen Jahren versuche ich ihm den iPad zu erklären. Bald erhalte ich eine E-Mail: „Ich hab’s geschafft! Otti.“ Er kann auch grantig sein, aber das macht nichts. Immer wieder versucht er, mich zum Opernliebhaber zu bekehren. Ohne Erfolg. Manchmal endet sein Monolog dann abrupt: „Du Depp!“ Danke, Otti.

„Schenk. Das Buch Ein intimes Lebensbild“, von Michael Horowitz und Otto Schenk, Molden Verlag, 35 €, www.morawa.at

Kommentare