Im Prater blühen wieder die Schäume

Wundersam klingt Klaviermusik herüber in den Gastgarten unter den alten Kastanienbäumen. Daneben, im „Ersten Kaffeehaus“ an der Prater Hauptallee, spielt an diesem Sommersonntag wieder einmal Ludwig van Beethoven. Das Erste Kaffeehaus steht nicht mehr, aber das Lokal dahinter, in dem man bis 1814 Herrn Beethoven lauschen konnte, das gibt es noch. „

Schweizerhaus“ heißt es heute und wird alljährlich rund 700.000 Mal aufgesucht.

Haben wahnsinnig gedraht, sind nämlich im Schweizerhaus gesessen und haben Backhendl mit Gurkensalat und Salami gegessen. (Arthur Schnitzler an Adele Sandrock)

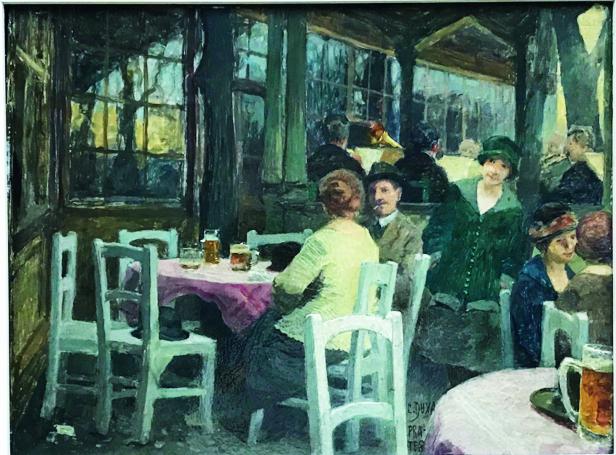

Gemälde von Carl Duxa

Seit 250 Jahren – einem Vierteljahrtausend – wird an diesem Ort ausgeschenkt. Als Beethoven nebenan musizierte, stand hier schon seit gut vierzig Jahren ein Gasthaus. „Zur Tabakspfeife“ hieß es am Beginn, weil man sich dort der neuen Mode des Rauchens hingeben durfte. 1815 reiste der Zar zum Wiener Kongress an und die „Tabakspfeife“ änderte ehrfürchtig ihren Namen: „Zum russischen Kaiser“.

Um 1840 baute der junge Architekt Eduard van der Nüll – später wird er die Oper am Ring entwerfen – ein neues Schankgebäude in Form eines „Schweizerhauses“, ein damals moderner, alpin anmutender Architekturstil. Der Ort hatte seinen Namen gefunden.

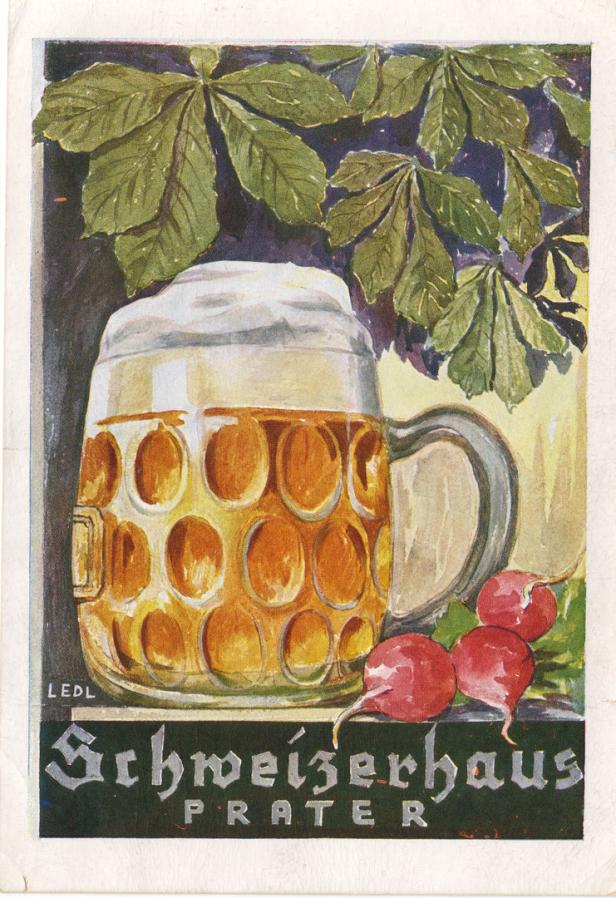

Schweizerhaus-Werbeplakat, seit 1926 wird Budweiser ausgeschenkt

Seinen Gästen bot das Schweizerhaus Fisch- und Flusskrebs-Spezialitäten aus den unregulierten Donauarmen, die den Prater durchzogen.

Künstler mochten diese Schenke. Franz Grillparzer und seine Freunde trieben hier Schabernack, später kehrte Arthur Schnitzler mit seinen Spießgesellen Felix Salten und Hugo von Hofmannsthal ein: Haben wahnsinnig gedraht, sind nämlich im Schweizerhaus gesessen und haben Backhendl mit Gurkensalat und Salami gegessen, schrieb der Filou Schnitzler im Sommer 1893 seiner Geliebten, der Schauspielerin Adele Sandrock, und fügte brav hinzu: Dabei ereignete sich auch nicht das geringste Dienstmädchen. Alle Backen blieben ungekniffen. Du bist erstaunt? Ich begreife das.

Für Unterhaltung sorgten die besten Militärkapellen ihrer Zeit, etwa die Deutschmeister unter Wilhelm Wacek. In Waceks Kapelle spielte ab 1915 der Komponist Robert Stolz im Schweizerhaus und entging so dem Militärdienst. Während seines Schweizerhaus-Engagements schrieb Stolz seinen berühmtesten Schlager: „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“.

Karl Kolarik mit seinem LKW in den 1950er-Jahren: Langsam ging es bergauf

Aber Krieg und Nachkriegselend setzten auch dem Prater zu. Als der 19-jährige Karl Kolarik, Sohn eines Fleischhauers aus der Brigittenau, das Schweizerhaus 1920 kaufte, war der Betrieb völlig heruntergekommen. Kolarik baute ihn wieder auf: Fischbratküche, Wursterzeugung und gebratene Stelze lockten das Publikum.

Dann kam der nächste Krieg. Karl Kolarik kehrte 1947 aus der Gefangenschaft zurück und fand sein Schweizerhaus in Trümmern vor. Nur das eiserne Eingangsportal hatte dem Feuersturm standgehalten. Er begann noch einmal von vorn, diesmal mit einem ausrangierten Riesenradwaggon.

Karl Kolarik starb 1993. Seit vielen Jahren führt sein Sohn Karl Jan die Geschäfte, die nächste Generation macht sich gerade bereit. Ab sofort wird in Wiens berühmtestem Wirtshaus wieder gezapft. Und die Bäume, die blühen auch bald wieder.

Buchtipp: Das Schweizerhaus. Geschichte einer Wiener Institution, von Herbert Lackner, Ueberreuter 19,95 €

Kommentare