Leopoldstadt: Das explosive und verruchte Stuwerviertel

Das Stadtviertel Montmartre in Paris, Palermo in Buenos Aires, Soho in London oder Monti in Rom und das Stuwerviertel in Wien. Was haben all diese Orte gemein? Eine dunkle Vergangenheit.

Diese Orte sind ehemalige Rotlichtviertel von Großstädten. Dort tummelten sich die Außenseiter einer Gesellschaft. Meist waren die Mieten niedrig, denn niemand wollte dort wohnen. Arbeiter, Bettler, Clochard, Kriminelle und Künstler siedelten sich daher in diesen Vierteln an.

Später verwandelten sich genau diese Bezirke, wie in einem Märchen, in die angesagtesten Zonen der Stadt, die noch Raum für Kreativität und Entwicklung ließen.

Verwandlung eines Viertels

Diese Verwandlungen dauerten jedoch Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte. Im "verruchten" Wiener Stuwerviertel, gleich neben dem Prater, wo der Straßenstrich jahrelang mitten im Wohngebiet akzeptiert war, könnte dieser Prozess schneller voran gehen - als gedacht.

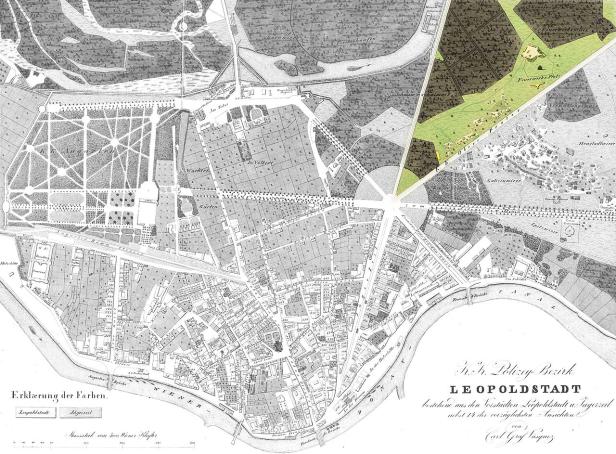

Die Leopoldstadt um 1830 mit dem eingezeichneten Feuerwerks-Platz, wo Feuerwerker und Ballonfahrer Johann Georg Stuwer seine Feuerwerks-Spektakel veranstaltete.

Annemarie Geiger, eine Reisebegleiterin, die aufgrund der Corona-Pandemie in ihrer Heimat festsitzt, führt derzeit Wiener und auch alle anderen Interessierten zwei Stunden lang (für 18 Euro pro Person) durch ihre Wohngegend in Leopoldstadt. Und erzählt dabei die Geschichte des "explosiven Stuwerviertels".

Feuerwerker Johann Georg Stuwer

Explosiv deswegen, weil dort, in dem dreieckigen Grätzel zwischen Praterstern und Donau, einst die Familie Stuwer für fantastische Feuerwerke sorgte. Das bunte Schauspiel am Himmel über der Feuerwerkswiese von k.u.k. Feuerwerker und Ballonfahrer Johann Georg Stuwer lockte tausende Besucher an.

Seine Söhne führten das Feuerwerksbusiness weiter, bis im Prater die Weltausstellung 1873 geplant wurde. Dann verschwand die Familie Stuwer. Das Stuwerviertel blieb.

Schwarz-Flohmarkt

Am Mexikoplatz, zehn Schritte hinter der U1 Station Vorgartenstraße, beginnt Annemarie ihre Führung. In den 80er- und 90er-Jahren bekam man hier alles. Wirklich alles: elektronische Geräte, Pässe, Zigaretten, Uhren.

Wie in einem Film waren hier Männer dunkel gekleidet und zeigten potenziellen Kunden ihre Waren unter ihren Mänteln.

Der Mexikoplatz, dachte man, habe seinen Namen von dem chaotischen "Schwarz-Flohmarkt", denken so manche.

Tatsächlich wird aber das Land mit dem dem Namen geehrt: Der Platzname soll daran erinnern, dass Mexiko 1938 das einzige Land war, dass dem Völkerbund gegen den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich protestierte.

Heute sieht und hört man am Mexikoplatz, dass die Leopoldstadt ein multikultureller Bezirk ist. Zwei Chinesinnen trinken Tee auf einer Parkbank, daneben beendet ein lateinamerikanischer Tanzlehrer gerade die Stunde für den Pensionsten-Club des Bezirks.

Eine Mutter geht mit ihrem Kind vorbei und sagt auf Englisch: "Do you recognize the language?"

Walt-Disney-Kirche

Rund um den Platz viele Geschäfte geschlossen, hier wird wohl nicht mehr viel gekauft. In der Mitte des Platze ragt die 73 Meter hohe und 76 Meter breite Franz-von-Assisi-Kirche.

"Manche nennen sie Walt-Disney-Kirche, weil sie aussieht, wie das Walt-Disney-Picture-Logo", sagt Anneliese Geiger. Erbaut wurde sie zum 50-jährigen Thron-Jubiläum von Kaiser Franz Josef.

Nur wenige kennen die prachtvolle und kleine im Jugendstil gestaltete Kaiserin-Elisabeth-Gedächtniskapelle in der Kirche. Als sie während des Baus der Kirche 1898 von dem Italiener Luigi Lucheni in Genf ermordet wurde, wurde zu ihrem Gedenken die Kapelle gestaltet.

Vom roten Wien zum Rotlichtviertel

Der Spaziergang durch das Viertel führt auch durch das rote Wien der Zwischenkriegszeit. 100 Gemeindebauten gibt es in Leopoldstadt. Auf dem Weg zum Stuwerviertel scheint es so, als seien die meisten davon rund um die Vorgartenstraße (in der übrigens alle Häuser einen Vorgarten haben) erbaut worden.

Da wäre etwa der Lassalle-Hof, der nach dem Pionier der deutschen Arbeiterbewegung Ferdinand Lassalle (1825–1864) benannt worden ist und mit einem großen Turm heraussticht. Oder der Hermann-Fischer-Hof.

Interessant ist auch der Schottenbau-Gemeindebau an der Adresse Vorgartenstraße 158-170. Dieser steht wegen seiner Bauart unter Denkmalschutz. Heute findet man dort liebevoll verzierte Balkone.

Tatort im Vorgarten

"Es war immer schon eine gefährlichere Gegend", weiß Renate Travnicek, die seit 40 Jahren im Gemeindebau wohnt. Die 77-Jährige erinnert sich noch, als der Trafikant im Gemeindebau einen Dieb erschoss.

Das Viertel habe sich verändert, so gefährlich sei es nicht mehr.

"Wenn sie vor zehn Jahren hier weggezogen sind, dann kennen sie sich heute nimmer aus“, die Seniorin. Für ihre 50 Quadratmeter große Wohnung zahlt sie ein bisschen mehr als 200 Euro. Das gebe es hier natürlich nicht mehr.

Der Bau der Wirtschaftsuniversität hat das Viertel aufgewertet, die Mieten seien enorm gestiegen.

Schicke Fressmeile

Gleich daneben spaziert man durch den Vorgartenmarkt, mitten im Stuwerviertel. Früher war dieser Markt heruntergekommen und lieblos, auch gefährlich.

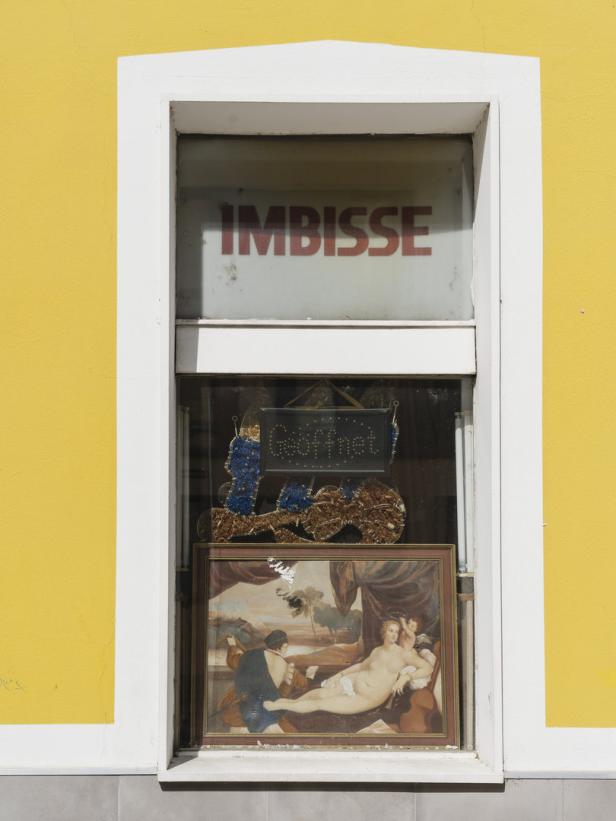

"Ich erinnere mich, hier im Mistkübel wurde eine zerstückelte Prostituierte gefunden", erinnert sich eine Dame, die im Beisl "Schnellimbiss" sitzt, zurück. "Das ist schon Jahrzehnte her", weiß sie.

"Das Stuwerviertel war immer gefährlich, der Straßenstrich reichte von der Venediger Au bis zur Stuwerstraße, von der Obermüllnerstraße bis hin zum Max-Winter-Platz", ergänzt sie.

Junge Intellektuelle und Künstler sitzen am Markt hier in den trendigen Lokalen nebenan mit Laptops, runden Vintage-Brillen, hochgekrempelten Hosen und bunten Socken.

Sie verkosten japanische Tapas oder Ramen im Marktrestaurant Mochi, bestellen fermentierte Lebensmittel aus dem Laden "Das Ferment" oder holen sich glutenfreies Gebäck aus der Holzofenbäckerei "Gragger & Cie". Von den Bars und schummrigen Lokalen von früher gibt es nicht mehr viele.

Neapel am Vorgartenmarkt

Auch die neapolitanische Pizza ist am Vorgartenmarkt eingezogen. "Il Mercato" von Florian Hoffer aus der Toskana ist meistens ausgebucht. Sein Pizzaiolo von der Insel Ischia hat nämlich die richtigen Zutaten dafür.

"Wir sind seit einem Jahr hier, dass es hier einmal gefährlich war, ist schwer vorzustellen", so der Gastronom. Er kennt die Gegend schon länger und glaubt, dass die nächsten Jahre hier noch interessanter werden.

Auch andere Marktbesucher erinnern sich gut: "Ich war acht Jahre alt, als wir in die Stuwerstraße gezogen sind. Hier wimmelte es von Prostituierten, Mädchen konnten hier in der Nacht nicht alleine spazieren gehen", weiß Julian Kühlschweiger.

Prostitutionsgesetz änderte die Bedingungen

Er schaute aus seinem Kinderzimmer auf die Straße und beobachtete die Autos, die in dem Viertel ihre Kreise machten: "Oft hatten sie das Kennzeichen für Klosterneuburg", weiß er noch.

Alles änderte sich jedoch mit dem Prostitutionsgesetz, dass am 1. November 2011 in Kraft getreten ist. Kernstück der damaligen Bestimmung war die Trennung von Straßenprostitution und Wohngebiet. Für das Stuwerviertel konkret hieß das, dass sich die Prostitution enorm verminderte und von der Straße nach Innen verlagerte.

Max-Winter-Platz, Jasmin und Club Safari

Am Max-Winter-Platz findet man noch zahlreiche einschlägige Lokale. Bei Jasmin 1A ist das Fenster offen, das Café Pam Pam öffnet erst später. Viele Lokale machen erst am Nachmittag auf, andere sind 24 Stunden lang offen.

Beim Safari Club, einem Lokal mit weißer Plastikverkleidung und Fenstern mit Klebefolie in pastellrosa, direkt im Wohnhaus vor dem Max-Winterplatz, öffnet eine Dame in Bademantel. Hinter ihr sieht man eine Bar, es ist dunkel und schummrig, während draußen die Sonne scheint. Sie will nicht über die Transformation des Viertels sprechen.

Beton-Barrieren gegen kreisende Freier

"Das schlimmste hier waren die jungen Mädchen, denn hier gab es vor allem viel Kinderprostitution", weiß die Dame aus dem Beisl vom Vorgartenmarkt. "Es gab hier und vor allem beim Prater den Kinderstrich, den Schwulenstrich und den Migrantenstrich", ergänzt sie.

"In der Stuwerstraße und an den anderen Straßen wurden dann die Beton-Barrieren aufgestellt, dann konnten die Freier nicht mehr herumkreisen", erzählt der Stuwerviertler Julian Kühlschweiger.

Während man durch die Gassen schlendert, vorbei an einschlägigen und urigen Lokalen, wie "Die Legende", entdeckt man auch Neues. In der Wohlmutstraße wird gearbeitet. Das alte "Wohlmutbeisl" wird verwandelt.

Thomas Zajac (34), der eigentlich beruflich segelt und Gastronom Manuel Bertolacci (35) schleifen noch an Tischen und richten gerade eine neue türkisfarbene Bar ein.

"Wir glauben an das Viertel, hier wird noch viel passieren, deswegen wollen wir auch hier etwas aufbauen", erzählen sie. Noch diese Woche sollen die Gäste hier österreichische Fusion-Küche genießen.

Ein studentischer Traun

Ein paar Schritte weiter kommt man zum Ilgplatz. "Von hier aus zeigte k.u.k. Feuerwerker und Ballonfahrer Johann Georg Stuwer seine Feuerwerke, hier standen die Menschen, warteten und schauten dem Spektakel zu", erzählt die Expertin des Viertels.

Heute gibt es hier Künstler-Cafés, wie das "dezentral" oder die "Mokkathek" und ein Clown-Museum. Und man sieht auf das neue WU-Viertel, das seit 2013 auf dem rund 100.000 Quadratmeter großen Areal entstand.

Gleich um die Ecke, in der Hillerstraße 4, ist das Leopoldstädter Dewan. Hier können die Studenten für das Buffet so viel zahlen, wie sie wollen. Ein studentischer Traum.

Neues Künstlerviertel

Hinter so manch offener Tür in der Hillergasse verbirgt sich eine Künstlerwerkstätte.

So wie eine kleine Werkstatt, wo Schmuckdesignerin Marlene Pettner (36) arbeitet. Während sie eine kleine Gedankenpause macht, zeigt sie gerne ihren Arbeitsplatz und ihre neuesten Stücke.

"Das Viertel ist perfekt, ich mag den Ilgplatz besonders gerne, durch die Uni wird hier alles jünger und es gibt viele nette Lokale, zahlreiche Künstler sind alleine in dieser Gasse zu finden", weiß sie.

Gentrifizierung

So bleibt das Stuwerviertel ein gutes Beispiel für die mögliche Transformation. Eine Problemzone, einst gefährlich und verrucht, verändert sich und erlebt eine Gentrifizierung. Eine schwierige Vergangenheit sorgt für einen fruchtbaren Boden für Kreativität und Entwicklung.

Der Bezirk Leopoldstadt gilt als multikulturell. 5,5 Prozent der Wiener Gesamtbevölkerung wohnen hier, im neuntgrößten Bezirk der Stadt. Berühmt und umstritten ist der Donaukanal, wo zur Corona-Zeit zahlreiche illegale Parties veranstaltet wurden, beliebt der Karmelitermarkt, der zum kulinarischen Treffpunkt im jüdischen Viertel geworden ist.

Das neben Stuwerviertel, neben dem Prater und hinter dem 2013 errichteten WU-Campus, ist noch nicht so bekannt. Das könnte sich aber bald ändern.

Kommentare