Akkordeonfestival: Das Auf und Ab eines Wiener Kult-Instruments

„Bist du deppert? Der Zug vom Akkordeon ist doch längst abgefahren!“ Das hat Friedl Preisl zu hören bekommen, als er Ende der 1990er Musikern von seinen Plänen erzählte, ein Akkordeon-Festival für Wien aufziehen zu wollen.

Abhalten ließ er sich trotzdem nicht. Der Erfolg gibt ihm recht: Morgen, Donnerstag, startet das Festival bereits zum 23. Mal.

Bis zum 20. März werden täglich Konzerte unterschiedlicher Musikrichtungen – von Jazz bis Klassik – oder Stummfilme mit Akkordeon-Begleitung gezeigt. Das Festival ist verteilt auf 14 Locations in der ganzen Stadt. (Alle Infos in der Faktenbox unten).

Tickets

Das Festival findet von morgen bis zum 20. März statt. Tickets kann man für einzelne Veranstaltungen kaufen. Es wird aber auch ein Festivalpass um 99 Euro für fünf Veranstaltungen freier Wahl angeboten. Infos unter www.akkordeonfestival.at

Highlights

Der Fokus liegt heuer auf österreichischen Acts wie der Wiener Tschuschenkapelle (12. 3.), Attwenger (18. 3.) oder Agnes Palmisano (19. 3.). Jeden Sonntag gibt es um 13 Uhr eine Stummfilm-Matinee im Filmcasino

Das Akkordeon ist generell eng mit Wien verwoben – wobei es zwischendurch auch fast ganz von der Bildfläche verschwunden ist.

Die Geburtsstunde des Instruments war am 23. Mai 1829. An diesem Tag meldete der auf der Mariahilfer Straße wohnende Instrumentenbauer Cyrill Demian ein zweijähriges Patent auf das von ihm und seinen Söhnen entwickelte „Accordion“ an. Es begann ein Siegeszug um die ganze Welt. Nicht nur in Europa schlug das Tanzmusikinstrument ein, über See- und Handelswege eroberte es auch andere Kontinente.

Ein Instrument für alle

Für den Akkordeonhistoriker Christoph Wagner ist die Erfindung des Instruments auch gleichzeitig der Start der Populärmusik. Denn erstmals war es jedem möglich, auch ohne Vorbildung und große finanzielle Rücklagen ein Instrument zu spielen.

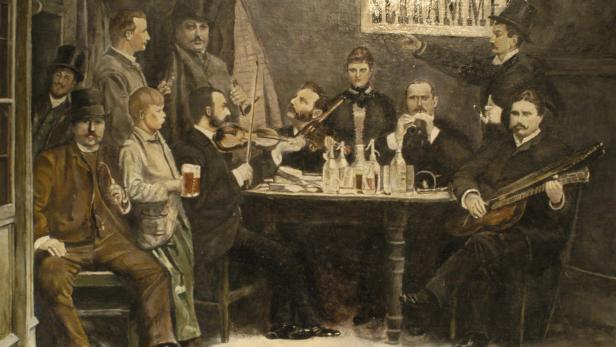

Beim Schrammelquartett wurde Ende des 19. Jahrhunderts ein Akkordeonist aufgenommen.

Darum wurde das Akkordeon nach dem Börsenkrach von 1873 noch populärer. Dieser brachte einerseits Verarmung mit sich, andererseits leitete er auch eine Abkehr vom Wirtschafttreiben ein. „Die Volksmusik wurde damals kunstvoll“, sagt Walther Soyka, selbst Akkordeonspieler und „Wiener Lied“-Botschafter.

Zu Auftritten des Schrammelquartetts kamen Ende des 19. Jahrhunderts Tausende Besucher – erst kurz davor war ein Akkordeonist in die Gruppe aufgenommen worden. Das Instrumentalensemble der Schrammeln wurde weltweit berühmt – und die Schrammelmusik zum Synonym für wienerische Unterhaltungsmusik.

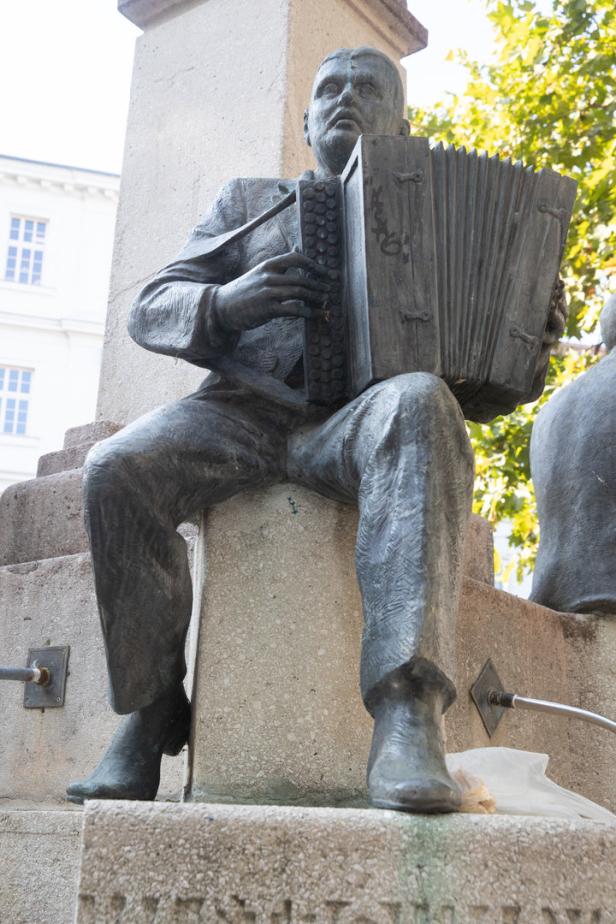

Das Schrammelquartett ist darum auch im Stadtbild verewigt – beim Alszauberbrunnen auf dem Elterleinplatz in Hernals gibt es ein eigenes Denkmal.

„Ohne braune Flecken“

Der Höhenflug des Akkordeons erlebte in den 1930ern aber schließlich ein jähes Ende. Unter den Nazis wurde das Wienerlied zum subversiven Kulturgut erklärt.

Akkordeonist in Hernals beim Alszauberbrunnen.

Das habe aber auch sein Gutes, sagt Soyka. So konnte man das „Wienerlied ab den späten 70er-Jahren ohne braune Flecken wiederentdecken“.

Zu jener Zeit erlebte das Akkordeon auch dank Musikern wie Karl Hodina eine Renaissance – nur um ein paar Jahrzehnte später als altbacken abgestempelt zu werden. Derzeit wird das Instrument aber von jungen Musikern wiederentdeckt. Als Beispiel nennt Preisl die bekannte Mundart-Band „Granada“.

Nicht in großen Hallen

Dass das Akkordeon nun wieder beliebter ist, dazu habe auch das Festival beigetragen, sagt Soyka. „In den ersten zehn Jahren seines Bestehens hat es ganz sicher zu einer verstärkten Wahrnehmung geführt, die bis heute nicht nachgelassen hat.“

Ob das Festival auch die Stadthalle füllen könnte, darüber denkt Preisl übrigens gar nicht erst nach: „Akkordeonmusik lebt davon, dass die Spieler Kontakt zum Publikum haben.“ Es sei einfach ein „Herzensinstrument“.

Kommentare