Die klugsten Köpfe wurden vertrieben

Als Hitler im März 1938 in Österreich einmarschiert, muss der 82-jährige Sigmund Freud von Freunden zur Flucht überredet werden. Erst nachdem seine Bibliothek teilweise zerstört wird, geht er ins Exil. Zum Abschied muss er bestätigen, gut behandelt worden zu sein. Der Zyniker Freud fügt seiner Unterschrift hinzu: „Ich kann die Gestapo jedermann auf das Beste empfehlen.“

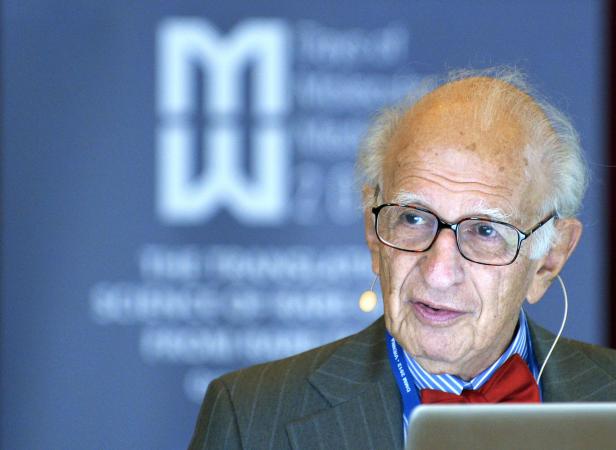

Zwischen 1938 und 1945 leistete sich Österreich den gewaltigsten Verlust an Kultur und Wissen seiner Geschichte. Etwa 150.000 Menschen mussten emigrieren, zehn Prozent davon Wissenschaftler. Mit Folgen: Der neuerliche Anschluss an das internationale Forschungsniveau gelang erst spät – der Verlust ist bis heute spürbar. Besonders, wenn ein Nobelpreis an einen Forscher mit Emigrationsgeschichte vergeben wird. Und das ganze Land, unterschiedlich sensibel, den österreichischen Anteil am Preis sucht. Wie diese Woche, als Martin Karplus zum Chemie-Nobelpreisträger wurde.

Die Flucht seiner Familie 1938 ist ein Beispiel für das, was die Wissenschaft heute „Braindrain“ und „Cultural Exodus“ nennt. Wiens Bürgermeister Michael Häupl nannte es einmal den „unglaublichen intellektuellen Aderlass einer Stadt, die gebebt hat vor Kreativität und Innovation.“ Denn die Rückkehr der Vertriebenen war selten. Nur jeder Fünfte kam wieder.

Einer der wenigen war Erwin Schrödinger, einer von drei Nobelpreisträgern, die die Universität Graz 1938 verlor, Otto Loewi und Victor Franz Hess die beiden anderen. Am schlimmsten war der Schnitt bei den medizinischen Fakultäten: Über 50 Prozent des Lehrkörpers wurde aus rassischen und politischen Gründen entlassen. War die sogenannte „Wiener Medizinische Schule“ bis dahin eine der angesehensten, saßen an den Universitäten der 1950er- und 1960er-Jahre auf den Professorenstühlen Forscher der zweiten und dritten Reihe. Friedrich Stadler, Wissenschaftshistoriker der Uni Wien: „Damals ist Österreich zur geistigen Provinz geworden.“ Mit dem Anschluss traten auch in Österreich die Rassendiskriminierungsgesetze in Kraft.

Leid im Exil

Für die Mehrzahl der Vertriebenen bedeutete das Exil nicht nur den Verlust von Heimat, Besitz, oft Familie, sondern auch des Berufs. „Nur eine Elite schaffte es, eine Karriere zu starten“, sagt Stadler. Der Normalfall war Scheitern und Depression.

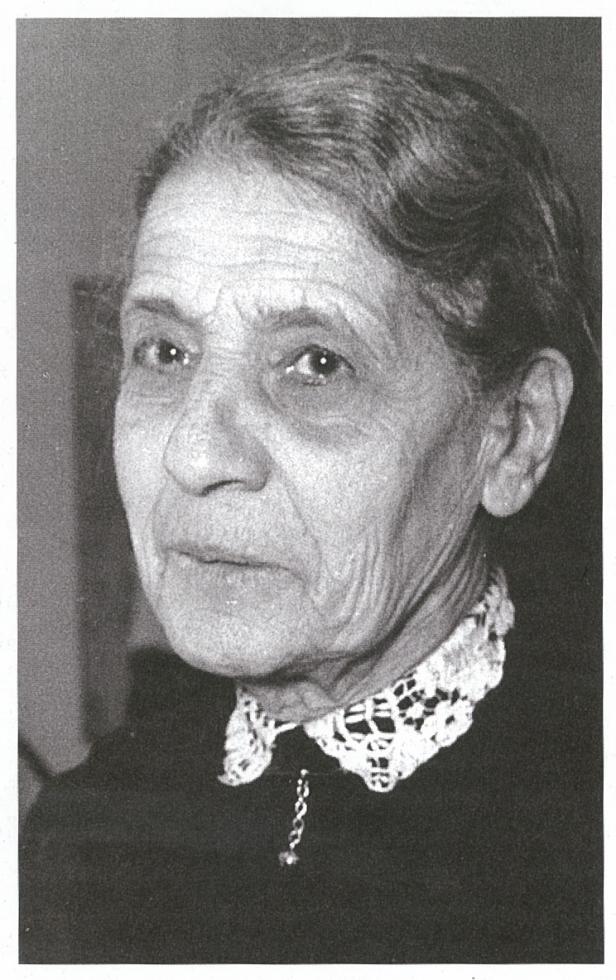

Frauen hatten es im Exil besonders schwer: Sie galten als Anhängsel der Männer, wie die Geschichten von

Sigmund Freuds Tochter Anna, selbst angesehene Psychotherapeutin, und Lise Meitner, der ein

Nobelpreis vorenthalten wurde, beweisen das. Selbst Marie Jahoda, damals bereits berühmte Sozialforscherin („Die Arbeitslosen von Mariental“) stand vor dem Nichts, als sie 1936 in England ankam.

Die meisten Wissenschaftler emigrierten aber in die USA, die dadurch einen entscheidenden Forschungs-Anstoß erfuhr. US-Atomforschung oder Mikrobiologie, auch die Psychoanalyse hätten sich viel später entwickelt – die Exilanten haben das amerikanische Geistesleben entprovinzialisiert. Stadler: „So selbstverständlich, wie betuchte Schwerkranke heute in Spezialkliniken in die USA pilgern, kamen sie vor dem Krieg nach Wien.“

Wurzeln des Übels

Die Vertreibung der Vernunft begann schon vor den Nazis, bereits in den 1920er-Jahren nahmen einige erstklassige Physiker Stellungen in anderen Ländern an. Sie hatten dort bessere Arbeitsmöglichkeiten und höhere Löhne. Viele gingen, weil sie bereits während des Austrofaschismus das wissenschaftsfeindliche, antisemitische Klima und den politischen Rechtsruck nicht länger ertrugen. Schließlich bejubelte auch die österreichische Presse bereits im Mai 1933 die Bücherverbrennung.

Oft gerieten sie im Exil erst in jenes Umfeld, das ihnen den Durchbruch ermöglichte. Stadler: „Für einige waren die Bedingungen im Exil eine Chance. Und viele haben die Chance genutzt.“ Ernest Dichter, Karl Popper und Anna Freud wären in Österreich möglicherweise nicht die geworden, als die sie berühmt wurden.

Sigmund Freud brachte es auf den sarkastischen Punkt: „Mir geht es in der Emigration so gut, dass ich geradezu versucht bin, ,Heil Hitler!‘ zu rufen.“

„Wissen Sie, was ich an Österreich manchmal wirklich vermisse? Schokobananen, Mozartkugeln, Punschkrapferln und Leberkäs-Semmeln.“ Das sagte die Wiener Genetikerin Angelika Amon, die in den USA als Krebsforscherin arbeitet und auch dort bleiben will unlängst in einem KURIER-Interview. Ihre Alma Mater bleibt ungenannt. – „Ich war 20 Jahre in den USA und habe meine Kinder dort bekommen. Ich glaube, dass es in Österreich nicht gegangen wäre. Dort ist es gang und gäbe, dass Kinder von klein auf in Kinderkrippen gehen. Es gibt die Infrastruktur, ohne die wäre meine Karriere kaum möglich gewesen.“ Das sagte die heurige Wittgenstein-Preisträgerin und Physikerin Ulrike Diebold, die nach etwa 20 Jahren aus den USA zurück nach Österreich gekommen ist.

Wissenschaft ist längst ein globales Business, allerorten findet der Kampf um die klügsten Köpfe statt. An die Uni Wien werden ein Drittel Österreicher, ein Drittel Deutsche und ein Drittel aus dem Rest der Welt als Professoren berufen, sagt Rektor Heinz Engl. Wer in der Forschung reüssieren will, „muss raus gehen aus Österreich. Das gehört einfach zum Lebenslauf eines Wissenschaftlers dazu“, sagt Philipp Marxgut. Der Leiter des Office of Science & Technology in Washington hat Einblick in das Netzwerk ASCINA, das mehr als 2000 Forscher in Nordamerika vernetzt. Offizielle Zahlen zum „Braindrain“ gebe es nicht. Die EU schätzt, dass etwa 100.000 europäische Forscher in den USA arbeiten. Im Research and Innovation Network Austria“, das von Marxgut betreut wird, „befinden sich etwa 950 österreichische Wissenschaftler die in den USA und Kanada forschen und um die 1000, die Nordamerika wieder verlassen haben.“ 69 Prozent seien männlich, 31 Prozent weiblich, 34 Prozent sind in Life Science und Medizin aktiv, gut 20 Prozent sind Naturwissenschaftler, genauso viele Techniker. Weitere 14 Prozent arbeiten als Sozial- und Rechtswissenschaftler und 10 Prozent sind Geisteswissenschaftler sowie Künstler.

Amerika ist noch immer Sehnsuchtsland vieler Wissenschaftler: „Hier wird man auch als junger Forscher ernst genommen, kann schon früh eine eigene Research-Group aufbauen“, sagt Marxgut. „Das wird als befreiend empfunden.“ Flachere Hierarchien, eigenständiges Arbeiten und eigenes Budget tun das ihrige.

Allerdings holen Asien und die EU auf, was die Attraktivität als Forschungsstandort anlangt, hat Marxgut beobachtet. „Auch Österreich hat sich gut entwickelt“. Man dürfe nicht ungeduldig sein, das sei ein langwieriger Prozess. Mittlerweile gebe es für viele helle Köpfe gute Gründe zurückzukehren: „Attraktive Grants auf europäischer Ebene etwa. Oder verbesserte Perspektiven auf vielen Gebieten, etwa den Life Science“, sagt der Wissenschaftsexperte und zählt renommierte heimische Forschungsinstitute wie das Vienna Biocenter oder das IST Austria in Klosterneuburg auf.

Letzteres wird vom Informatiker und US-Heimkehrer Tom Henzinger geleitet. Wie er haben in den vergangenen sieben Jahren durchschnittlich 100 Personen pro Jahr Nordamerika wieder verlassen – 95 Prozent davon Richtung Europa, und von diesen wiederum 75 Prozent Richtung Österreich.

Bleibt die Frage, warum in Österreich tätige Forscher schon lange keinen Nobelpreis gewonnen haben? Der Grazer Wissenschaftssoziologe Christian Fleck meint, dass der Nobelpreis kein reiner Leistungswettbewerb sei, sondern etwas von einer Schönheitskonkurrenz habe. Ganz wichtig sei der ,Matthäus-Effekt‘: Denen, die schon haben, wird gegeben. Und ,haben‘ bedeute, an einer der führenden Unis tätig zu sein. Die einzige Hochschule Österreichs in den Top 200 ist die Universität Wien – auf Platz 170.

Kommentare