Historische Graffiti: Wie kam steirisches Adelswappen nach Jerusalem?

Abendmahlsaal auf dem Berg Zion

Zusammenfassung

- Forscher entschlüsselten mittelalterliche Graffiti im Abendmahlsaal Jerusalems, darunter ein steirisches Adelswappen von Tristram von Teuffenbach.

- Die Graffiti, die oft von Adeligen auf Pilgerfahrten hinterlassen wurden, belegen die internationale Pilgerbewegung und deren geografische Vielfalt.

- Digitale Verfahren halfen, historische Inschriften lesbar zu machen, darunter auch eine armenische Inschrift, die ein altes Rätsel um König Het'um II. lösen könnte.

Zeichen wurden mit Messern in die Wand geritzt, eingehämmert oder auch nur mit Kohle gezeichnet: Adelige des Mittelalters waren nicht gerade zimperlich, wenn es darum ging, an bedeutenden Orten - bleibende - Spuren zu hinterlassen.

"Sie haben das aus den gleichen Gründen gemacht wie Graffiti-Zeichner heute auch - als Statement", beschreibt Historiker Ilya Berkovich von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. "Und um zeigen, ich war da."

Solch frühen "Graffiti-Künstlern" spürte einige Jahre lang ein Forscherteam in Jerusalem hinterher: Das Imponiergehabe der Adelswelt der Vergangenheit macht es nämlich in der Gegenwart leichter, das Pilgerwesen des Mittelalters zu verstehen.

Bedeutende Funde wurden nun in Jerusalem gemacht, wo rund 40 solcher Graffiti identifiziert werden konnten, unter ihnen fünf Wappen. Und dass Pilgern meist, aber nicht nur Männersache war, beweist der Fund einer Inschrift mit weiblicher Namens-Endung.

Das Team um Berkovich konnte aber auch einen Bezug nach Österreich, konkret in die Obersteiermark, herstellen: Unter den Inschriften, Zeichen und Schriftzügen, die an einer Stelle des sogenannten Abendmahlsaales auf dem Berg Zion entschlüsselt wurden, wurde das Wappen Tristrams von Teuffenbach entdeckt, der aus der Region Murau stammte.

Unterwegs mit dem späteren Kaiser

Der wiederum war mit rund 100 weiteren Begleitern 1436 im Gefolge Herzog Friedrichs - dem späteren Kaiser Friedrich III. Das war jener Habsburger, der später als Herrscher sein rätselhaftes "AEIOU" auf allen möglichen Bauwerken seines Reiches anbringen ließ.

Bereits 2021 begannen die Forschungsarbeiten in Jerusalem, im Herbst 2022 stieß Berkovich zum internationalen Team.

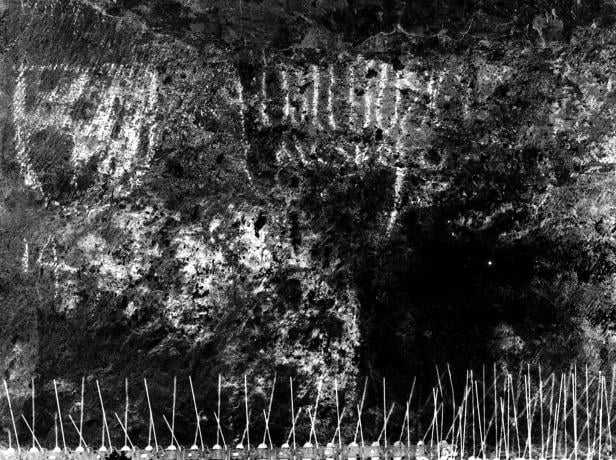

Mit Hilfe digitaler Verfahren konnten Dutzende Inschriften, Zeichnungen und Wappen an den Wänden des Saales identifiziert und konkreten historischen Personen zugeordnet werden: "Pro Segment wurden rund 100 individuelle multispektrale Fotografien gemacht", erläutert Berkovich. Sie wurden im Labor bearbeitet, dass die Inschriften lesbar wurden: Mit bloßem Auge sind sie nämlich kaum noch zu erkennen.

Der Abendmahlsaal oder Coenaculum wurde im 14. Jahrhundert von Kreuzrittern erbaut und liegt auf dem Berg Zion. Er soll eben an das letzte Mahl erinnern, das Jesus am Vorabend seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern einnahm.

Er zieht bis heute Pilgerinnen und Pilger aus der ganzen Welt an. Im Rahmen von Führungen kann der Raum besichtigt werden.

Eine der wichtigsten Entdeckungen war die Inschrift "Weihnachten 1300". Sie ist armenischen Ursprungs und könnte ein Jahrhunderte altes Rätsel lösen. Nämlich jenes, ob der armenische König Het'um II. tatsächlich im Dezember 1299 Jerusalem erreichte. Die Inschrift spräche dafür, betont das Forscherteam.

Die Pilger waren international

Gefunden wurden neben Graffiti aus dem deutschsprachigen Raum und Armenien Zeichen und Inschriften von Christen aus dem heutigen Tschechien und Serbien, aber auch aus dem arabischen Raum. "Dies wirft ein neues Licht auf die geografische Vielfalt und die internationale Pilgerbewegung nach Jerusalem", betont Berkovich, "weit über die westlich geprägte Forschungsperspektive hinaus".

Zurück zu Tristram von Teuffenbach. Von ihm ist bekannt, dass er am 9. August 1436 mit Friedrich ein Schiff bestieg und nach der Ankunft im Heiligen Land vom Herzog zum Ritter geschlagen wurde. Lange dauerte seine Pilgerfahrt nicht, bereits im Dezember 1436 war er schon wieder zurück in der Steiermark.

Keine Spur vom Habsburger

Sein Wappen malte er übrigens mit Kohle an eine Wand des Abendmahlsaales. Doch was tat eigentlich Herzog Friedrich, der ja später "AEIOU" zwischen Wien und Triest verewigen ließ?

"Gute Frage", schmunzelt Berkovich. Von ihm wurde kein Schriftzug entdeckt, denn "sehr, sehr hochstehende Adelige tun so etwas nicht".

Kommentare