Wien geht in Helsinki zur Schule

Christoph Wiederkehr (Neos) zu Besuch in Finnland: Er plant noch Großes.

Finnland ist bekannt für verschneite Landschaften, Rentiere und karelische Piroggen (Teigtaschen). Aber auch für ein exzellentes Bildungssystem. Aus letzterem Grund ist Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) mit seinem Team für zwei Tage in die Hauptstadt gereist.

Nach dem Besuch des Educationhubs in Helsinki wusste der Vizebürgermeister: „So etwas brauchen wir auch in Wien“. Der seit 2021 existierende Hub ist ein Bildungszentrum, der Innovationen im Bildungsbereich fördert. Ideen werden angehört und im Idealfall ins Bildungssystem implementiert. Zur Verfügung gestellt wird alles: Kontakte, Infrastruktur, Geld. Die Start-ups profitieren auch: ihre Ideen bzw. Entwicklungen werden an den Schulen getestet.

Bildungszentrum wird von der Stadt Helsinki finanziert

Bezahlt wird das Zentrum übrigens durch die Stadt Helsinki. Kostenpunkt: 500.000 Euro jährlich. Das Geld hat die Stadt, weil sie die Einkommensteuer, dafür verwenden kann.

Psychologe am Handy

„Fast jeder Lehrer kennt uns“, sagt ein Mitarbeiter des Hubs. Partner sind Universitäten, die über das Projekt forschen. Aber auch Firmen, wie Google oder Microsoft und NGOs in Finnland.

Der Mange an Schulpsychologen in Wien sei enorm, laut Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

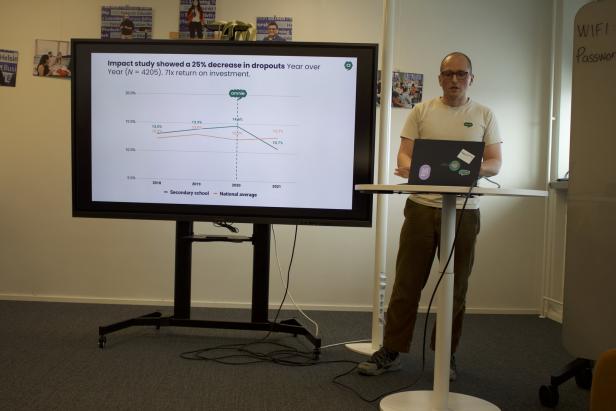

Start-ups, die schon an finnischen Schulen genützt werden, stellten ihre Ideen vor. Darunter Big Ear Games: Kinder können über digitale Spiele musizieren und komponieren lernen – ohne Instrument.

Sie lernen die digitale Musik-Produktion. Ein anderes Tool ist „Annie“. Der Bot ist eine künstliche Intelligenz, die Kinder der Schule per Handy anschreibt und fragt, wie es ihnen geht. Die Lehrer oder die Psychologen erhalten dann Infos über die Belastung der Kinder in der Klasse in einer anonymisierten Statistik.

Helsinkis System

Finnland war jahrelang Pisa-Spitzenreiter und gilt als Bildungsvorreiter.

Es gibt eine Gesamtschule für Kinder von der 1. bis zur 9. Schulstufe. Keine soziale Trennung, keine Privatschulen. Schulsozialarbeiter und Psychologen an jeder Schule. Unterricht muss nicht in der Klasse stattfinden. Fokus auf Selbstständigkeit. Kinder bekommen Gratis-Essen und digitales Equipment

In Wien eingeführt

Jede Schule hat ein Sekretariat erhalten um Lehrer zu entlasten, Bildungscampus sollen einem Gesamtschul-Konzept nacheifern.

10 Schulen werden zwei Jahre gecoacht (Wiener Bildungsversprechen); außerdem gibt es 4 Mio. Euro für Pflichtschulen, um externe Angebote, wie etwa Bienenworkshops, zu buchen (Wiener Bildungchance)

In Wien geplant

Jährliche Bildungsfestivals und ein Bildungszentrum: Anhand des Vorbilds Helsinki sollen Innovationen gefördert werden. In Wien hätte man so etwa die bereits zu 90 Prozent im Schulsystem genützte App School Fox, die Kommunikation zwischen Schule und Elter regelt, besser ins System eingliedern können.

Die Applikation soll nachweislich dafür gesorgt haben, dass es weniger Schulrauswürfe gebe. Möglich ist die Nutzung, weil es gesetzlich verankert ist, dass Kontaktdaten aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung gestellt werden dürfen. „Das wäre interessant, aufgrund von Datenschutz bei uns aber unmöglich“, sagt Wiederkehr. Die psychische Gesundheit sei eines der brennendsten Themen in Wien, so wie der Lehrermangel.

Finnischer Schulbesuch

Beim Besuch der Aurinkolahti Comprehensive School werden Unterschiede zum Wiener Schulsystem klar: die Kinder sind von 7 bis 15 Jahren in einer Schule untergebracht. Sie sind per Du mit den Lehrern, das Schulessen ist kostenlos. Der Klassenraum wird von den Schülern, die „Lernende“ heißen, gestaltet.

Sie haben Eigenverantwortung: „Sie suchen sich aus, welches Kapitel geprüft wird“, erklärt die Englisch-Lehrerin. Im Handwerkunterricht bemalen Schüler die Schulkästen, andere reparieren Schuhständer. Ältere Schüler zeigen jüngeren, wie die Tontechnik funktioniert. Das nennt man auch phänomenbasiertes Lernen.

Die Direktorin, die selbst ein Budget von 9 Millionen Euro verwaltet, sagt, dass sich 25 Personen auf ihre Position beworben hatten. „Davon können wir träumen“, sagt Wiederkehr. Die Schulen haben mehr Autonomie. die Lehrer mehr Anerkennung.

Wiederkehrs Schwester wurde als Juristin zur Kindergartenpädagogin, erzählt er. Dass sie sich dafür rechtfertigen müsse, sehe er nicht ein. Er weiß, dass die systematischen Reformen nur bundesweit zu machen sind. Abseits vom Lehrplan habe er einiges geschafft und möchte noch mehr schaffen (siehe Faktenbox). Seine neuen Projekte: ein jährliches Bildungsfestival und ein Bildungshub wie in Helsinki.

Kommentare