Warum er sich mit seinem verstörenden Vater versöhnte

„Betrüger sammelte für sich statt für Tiere“, berichtete der KURIER am 24. Juni 1975. Am 21. Oktober 1975 titelte Ernst Bieber, ein langjähriger Reporter dieser Zeitung: „,Präsident‘ ließ das Sammeln nicht.“ Fast auf den Tag genau vier Jahre später lautete eine ebenso unschöne Schlagzeile: „Betrug im Namen Buddhas.“

Peter Pressnitz, 71, hat diese drei Zeitungsartikel in einem Ordner neben Akten und Protokollen aufbewahrt. Pressnitz ist der Sohn des „Präsidenten“. Er kennt den eigenen Vater aber nur vom Hörensagen und dank seiner langjährigen Recherchen.

„Wer ist mein Vater?“

„Ich bin natürlich nicht stolz auf einen Vater, den man in jedem Fall als kleinkriminell bezeichnen muss“, erklärt der Sohn beim Gespräch mit dem KURIER in seiner Wohnung in Wien-Kalksburg. Doch es gibt auch eine zweite Seite.

Peter Pressnitz selbst ist nicht nach seinem Vater geraten.

Er wurde in Linz geboren, er verbrachte die ersten sechs Lebensjahre bei seinen Großeltern in der Weststeiermark, die Schulzeit dann bei seiner Mutter und seinem Stiefvater in Innsbruck. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Spezialist für Steuerrecht für einen international tätigen österreichischen Konzern im Anlagenbau, ehe er sich mit 50 ehrenamtlich als Berater im Sozialbereich engagierte.

Doch Arbeit ist nicht alles im Leben eines aufgeklärten Menschen. Lange, mal mehr, mal weniger, begleitet hat ihn die Frage: „Wo bin ich her? Wer ist mein Vater?“

Seine Mutter konnte diese Frage nicht beantworten, und eine Anfrage beim damaligen Bürgermeister von Wien, im Büro von Leopold Gratz, gab ihm die traurige Gewissheit, dass sein Vater inzwischen nicht mehr am Leben war.

Mit 52 ging Peter Pressnitz dem eigenen Vater gezielt nach: Im Landesarchiv in St. Pölten entdeckte er, dass man Franz Paul, Jahrgang 1915, aufgrund religiöser Wahnvorstellungen „sieben Jahre lang in der Nervenheilanstalt in Gugging weggesperrt hat“.

Langsam lichteten sich die Nebel: „Offenbar hat er seine Erlebnisse als Wehrmachtsangehöriger im Zweiten Weltkrieg nicht verarbeiten können“, so Pressnitz, der seine Recherchen in einem Buch verarbeitet hat. „Vor dem Krieg hat er in Wien ein eher unauffällig-kleinbürgerliches Leben geführt.“

„Warnung vor dem Hass“

In einem zentralen Kriegsarchiv in Berlin erfuhr Peter Pressnitz, dass sein Vater als Sanitäter in Russland und in der heutigen Ukraine im Einsatz war. Ist das die Erklärung für den seltsamen Totenkult nach dem Krieg? „Er war zum Beispiel der Überzeugung, dass Tote wieder lebendig werden, würde man sie nur mit Ölsalben behandeln.“

Irgendwann fand Peter Pressnitz jedoch heraus, dass über seinen Vater auch der ehemalige Nazi-Psychiater Heinrich Gross zwei negative Gutachten geschrieben hat, was er durchaus als „eine Täter-Opfer-Umkehr“ bewertet.

Zudem dürften jüngere Kollegen von Gross Zweifel geäußert haben, ob denn das Wegsperren des Verwirrten, aber insgesamt Harmlosen wirklich die beste Lösung ist.

Sein Leben: Peter Pressnitz wurde 1953 in Linz geboren, wuchs in der Weststeiermark und in Tirol auf. Er war Experte für Steuerrecht und ist heute Berater und Seminarleiter für NGOs. Für sein Vater-Buch hat er über mehrere Jahre recherchiert.

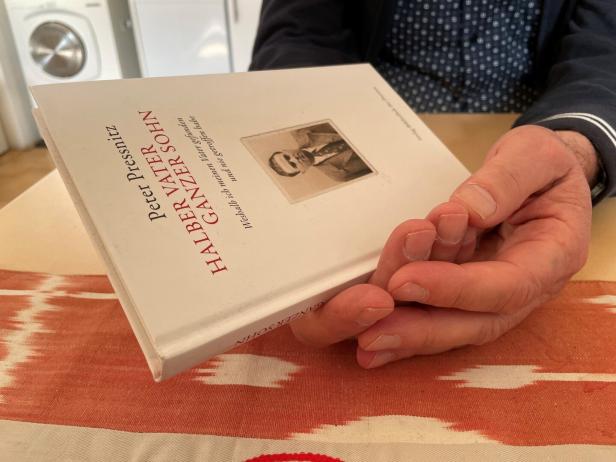

Sein Buch: Halber Vater, ganzer Sohn. Weshalb ich meinen Vater gefunden und nie getroffen habe. Verlag Bibliothek der Provinz, 138 Seiten, Hardcover, 15 Euro.

Im größeren Kontext sieht Pressnitz sein Buch auch als „Plädoyer für die Demokratie und eine Warnung vor dem Hass auf Andersartige“.

Der Autor erklärt dazu: „Sie haben meinem Vater sieben Jahre seines Lebens gestohlen.“ Er sagt das nicht anklagend, aber er will es doch gesagt haben. Was er für sich verbuchen kann: „Ich habe einem Mann, der viel Verachtung und Ablehnung erlebt hat, etwas von seiner Würde zurückgegeben.“

Kommentare