Tierischer Streit in Kärnten: Von Nazis und Bienen

Es war eine ungewöhnliche Reise, die Autorin Denise Hruby vor einigen Monaten für die einflussreiche New York Times zurücklegen sollte. Üblicherweise erzählt sie über sich selbst auf ihrer Website, berichtet aus Krisenregionen. Aus der Ukraine, aus dem Südsudan, aus Uganda.

Und dann, ja dann kam Stockenboi.

Die kleine Kärntner Gemeinde erreicht man mit dem Auto über eine kurvige Landstraße, die immer tiefer ins Nirgendwo zu führen scheint. Rund 1.600 Menschen leben hier, nahe des Weissensees im Bezirk Villach Land. Bekannt war der Ort bis jetzt – vielleicht – für das jährliche Festival „Woodstockenboi“. (Ja, ein gelungenes Wortspiel.) Selbst jetzt, mitten im Winter, wird es auf einem Transparent am Straßenrand beworben. Seit Kurzem gibt es jedoch eine neue Attraktion: Es sind die Bienen von Nebenerwerbsimker Sandro Huter.

Shooting im Wald

Die Journalistin, erzählt Sandro Huter bereitwillig, sei eines Tages bei ihm zuhause aufgetaucht. Wie sie auf ihn und seine Geschichte kam, das habe er zuerst auch nicht gewusst. Nach langen Gesprächen, einem Tag im Wald und einem Fotoshooting hat sie ihm und seinen Bienen dann den Weg in das US-Traditionsmedium geebnet.

Wie? Mit einer herrlich österreichischen Geschichte, die alle Ingredienzien hat, um jenseits des Atlantik für Schmunzeln zu sorgen. Sie handelt von „zu dunklen Bienen“, schrägen Nazi-Vergleichen und Rassismusvorwürfen.

Natürlich geht es eigentlich, man ahnt es rasch, um etwas ganz anderes: Vielleicht um Artenschutz, vielleicht um Schikane, vielleicht um Wählerstimmen, vielleicht um politische Zerwürfnisse in der Landespolitik. Je nachdem, wem man glaubt. Aber um das zu verstehen, muss man Huter – und anderen – lange zuhören.

Imker Sando Huter

Ein Forsthaus als Schloss

Seit die New York Times den Artikel online veröffentlicht hat, geht es bei Huter rund. In seinem Forsthäuschen – „Es sieht ein bisschen aus wie ein Schloss“, gibt er seinen Gästen als Wegbeschreibung mit – direkt an der Landstraße erhält er nun Besuch von Journalisten. Auch eine Pressekonferenz haben er und der „Landesverband für zukunfts- und erwerbsorientierte Imkerei“, dem er als Präsident vorsteht, eiligst einberufen.

Und während Huter – ein sympathischer junger Familienvater – Gästen den Weg über eine steile Holzstiege in seine Stube weist, Kaffee macht, Wassergläser auf dem Küchentisch füllt und seine Unterlagen zurechtlegt, beginnt er seine Geschichte zu erzählen.

150 Bienenvölker hat er, rund fünf Tonnen Honig ergibt das im Jahr. „Huter Honig ist guter Honig“, steht auf den Gläsern, die er verteilt. (Noch so ein gelungenes Wortspiel.) Ein schöner Nebenverdienst zum Job als Förster. Zumindest, bis 2018 der Ärger seinen Lauf nahm.

Vorschrift gilt auch im Bienenstock

Da nämlich fiel den Behörden bei einer Kontrolle – hinter der Huter einen missliebigen Nachbarn vermutet – etwas auf, das Behörden gemeinhin gar nicht gefällt: In Huters Bienenstöcken geht es nicht nach Vorschrift zu. Die Bienen, urteilte eine Kontrollorin, sehen nicht so aus, wie eine Kärntner Biene gemeinhin auszusehen hat.

Erlaubt ist den Imkern nämlich nur die Zucht einer einzigen „Unterart“ – wer ein bisschen Polemik in die Sache bringen will, verwendet stattdessen den Begriff „Rasse“ –, und diese trägt den klingenden Namen Carnica.

Das Bienenwirtschaftsgesetz gilt seit Jahrzehnten und soll die heimische Carnica-Biene schützen. Der Verstoß ist ein Verwaltungsstraftatbestand.

Grau oder lederbraun?

An dieser Stelle wird es kompliziert: Strittig ist nämlich die Frage, wie man die Carnica-Bienen erkennt. Kontrolliert wurde lange nur das augenfälligste von mehreren Merkmalen – nämlich die Panzerfarbe. Und diese ist bei Huters Bienen eben nicht (wie vorgesehen) grau, „sondern lederbraun“. Er sollte „Strafe zahlen und den gesetzmäßigen Zustand herstellen“. Heißt: die Königinnen töten. Er weigerte sich, legte „in stundenlangen Prozessen“ exakt 88 Beweismittel vor – und zog bis vor den Verwaltungsgerichtshof.

Strittig ist aus Huters Sicht nämlich gleich mehreres – und hier wird es noch komplizierter. Seit 2007 ist in Kärnten – so will es die EU – nicht mehr explizit die „Kärntner Carnica“ erlaubt, sondern nur noch die „Rasse Carnica an sich“ – und diese gebe es in vielen Farben und Formen. „Immerhin hat sie sich von der Eiszeit über die griechischen Inseln und den Balkan bis nach Kärnten verbreitet“, erklärt Huter.

Daher – so seine Meinung, die er durch wissenschaftliche Publikationen gestützt sieht – seien auch seine lederbraunen Bienen „echte Carnica“, wenn auch keine Kärntner. Die Beurteilung anhand des Panzers sei nicht zulässig. „Entweder wird das Gesetz falsch ausgelegt“, sagt Huter, „oder die Behörden betreiben Rassismus.“

Nicht zuletzt, sagt Huter, weil das graue Erscheinungsbild der Kärntner Carnica auf niemand Geringeren zurückgeht als auf Gottfried Götze.

Der Nazivergleich

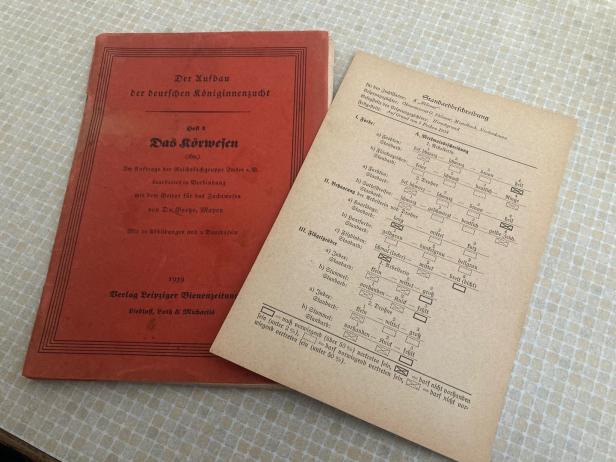

Götze war der Reichkörmeister von Adolf Hitler. Oder, anders formuliert: der oberste Nazi-Imker des Dritten Reichs. Erst die NS-Ideologen hätten „in ihrem Wahn der Gleichmacherei die Farbschattierungen der Carnica weggezüchtet“, sagt Huter – und legt wie zum Beweis das NS-Heftchen „Der Aufbau der deutschen Königinnenzucht“ aus 1939 vor.

Dass er der rot-schwarzen Kärntner Landesregierung, die er gefordert sieht, nicht wirklich eine Nähe zu NS-Gedankengut unterstellen will, wird aber rasch klar. Das Argument verkauft sich nur gut.

In Wahrheit sieht sich Huter als Opfer einer mächtigen Lobby aus Carnica-Züchtern, die mit ihren „reinrassigen“ Königinnen gute Geschäfte machen wollen und daher böswillig falsche Vorwürfe verbreiten: Etwa jenes, dass die Bienen, in die andere Unterarten eingekreuzt werden, aggressiver seien. Zudem werfe man ihm vor, „mit meinen Bienen die heimische Carnica auszurotten“.

Niemand will Killerbienen

Alles „Unsinn“, sagt er. „Kein Imker will Killerbienen züchten. Wir wollen gesunde, starke, sanftmütige Völker, die guten Honig liefern.“ Und: „Die heimische Rasse, die man schützen will, gibt es gar nicht mehr.“ Immer wieder seien (auch bei jenen Stämmen, die die graue Farbe zeigen) andere Unterarten eingekreuzt worden. Davon ist Huter überzeugt – und hält eine kurze Vorlesung zum Thema Paarungsbiologie. Sukkus: Bienenköniginnen verpaaren sich in einem Radius von zehn Kilometern im Flug mit bis zu

30 Drohnen. Das Paarungsverhalten sei – außer an speziellen Belegstellen – somit „so gut wie nicht kontrollierbar“.

Spätestens seit 2021, als Huter erneut negativ von den Behörden kontrolliert wurde, sind die Fronten komplett verhärtet. „Man wolle ihn mundtot machen“, glaubt er. „Womit habe ich das verdient?“

Büroverbot für Imker

Eine Frage, die man auch eine Autostunde entfernt im Amt der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt nicht beantworten kann. Der zuständige Agrarlandesrat Martin Gruber habe den Artikel in der New York Times noch nicht gelesen, sagt er. Aber auch ohne Lektüre ist er not amused.

„Seit 2018 hat kein Imker mein Büro betreten“, sagt er zum KURIER. Er lasse nämlich keinen mehr herein. Gruber übernahm damals die Bienen-Agenden in der Landesregierung und wollte mittels Gesetzesnovelle die strenge Schutzzone aufweichen und „lokal begrenzt“ auch Nicht-Carnica-Bienen zulassen.

Die SPÖ habe ihn aber „im Regen stehen gelassen“, erzählt Gruber. Von Imkern sei er mit Mord bedroht worden: Man habe ihm angedroht, ihn „an die Wand zu stellen“. „Damals“, sagt er und winkt ab, habe er beschlossen, „das Thema nicht mehr anzugreifen“.

Endet hier die Geschichte? Nein. Imker Huter will nicht aufgeben: „Irgendwann wird ein Wahnsinniger alle 3.500 Kärntner Imker anzeigen, um ihre Stämme überprüfen zu lassen – und so Kosten in Millionenhöhe provozieren.“ Nachsatz: „Ich bin nicht mehr weit entfernt vom Wahnsinn.“

Vielleicht kommt dann auch die New York Times wieder nach Stockenboi.

Kommentare