Debatte um Familiennachzug: Warum Frauen so wichtig für die Integration sind

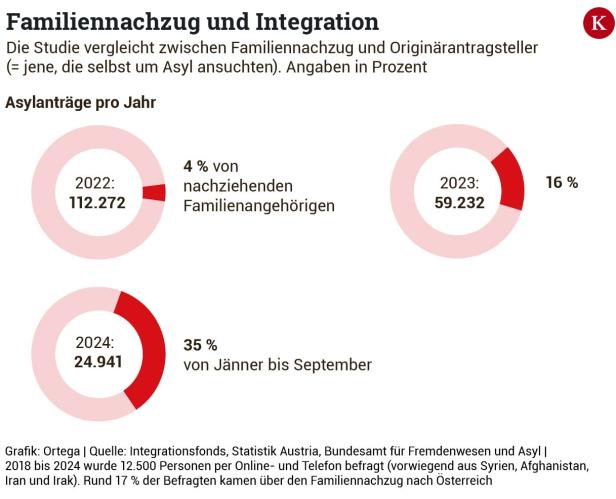

Überfüllte Klassen und überforderte Lehrer, Abschottung und Arbeitslosigkeit. Im Bereich Integration gibt es verschiedenste Probleme, auf die die neue Bundesregierung nun mit einer ersten Maßnahme reagieren will: Sie plant, den Familiennachzug vorübergehend zu stoppen.

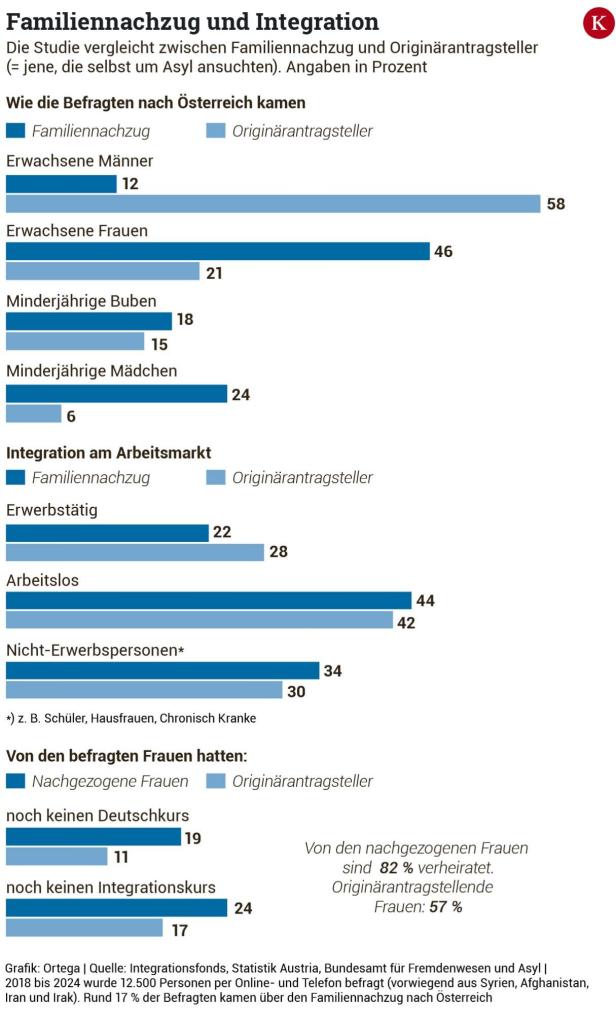

Tatsächlich zeigt eine neue Studie, die der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) nun veröffentlichte, dass es gewisse Defizite bei der Integration gibt: Menschen, die über den Familiennachzug nach Österreich kommen, lernen demnach tendenziell später Deutsch, sind anfangs häufiger arbeitslos und haben weniger Kontakte zu Österreichern als diejenigen, die selbst einen Asylantrag stellten.

Der KURIER bat die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger, die Studie einzuordnen. Diese sei einwandfrei, die Ergebnisse aber „wesentlich differenzierter, als die politische Kommunikation darüber“, so die Expertin. Dass Menschen, die über den Familiennachzug kommen, eine „längere Integrationsreise“ haben, sei bekannt: „Es dauert fünf Jahre oder auch etwas länger, bis sich die Performance an die der anderen Asylwerber anpasst“, erklärt Kohlenberger.

Nichtsdestotrotz zeige die Studie auch, dass Familiennachzug die Integration fördern kann. „Etwa dadurch, dass Menschen wieder zusammen sind und Angst um die anderen wegfällt. Das hat positive Effekte.“

Nur anhand der Studie ließe sich ein Aussetzen des Familiennachzugs jedenfalls nicht rechtfertigen, fügt Kohlenberger hinzu. Zumal aktuell im Schnitt nur um die 100 Personen pro Monat auf diesem Weg kämen.

Was man stattdessen tun könnte?

Etwa eigene Module oder Kurse für die Neuangekommenen anbieten. „Und vor allem verstärkt bei den Frauen ansetzen – denn sie sind der Motor der Integration“, betont Kohlenberger.

Die Integration von Frauen ist entscheidend

Denn in der Zeit der Gastarbeiter-Rekrutierung habe man Frauen „als Anhängsel“ der Männer betrachtet. Die Folge: quasi eine Generation an Frauen, die die Sprache kaum lernte und die als erfolgreiche Vorbilder für die Kinder und Enkel fehlte. „Ein Fehler, den wir nicht wiederholen sollten“, so die Expertin. Denn es seien die Frauen, die für das Ankommen der Familie zuständig seien und die Gelerntes weitergeben: „So fördert man die Integration der ganzen Familie.“

Eine Expertin, die damit viel praktische Erfahrung hat, ist Christine Scholten: Seit 2013 engagiert sich die Ärztin mit ihrer NGO „Nachbarinnen“ für die Integration von Frauen, die abgeschottet von der Gesellschaft leben.

Wie das funktioniert? „Man muss auf sie zugehen und sie in ihrer Muttersprache ansprechen“, so Scholten. „Denn ich habe lange als Ärztin in Wien-Favoriten gearbeitet und habe gesehen: Als ,weiße’ Frau schaffe ich es nicht, sie zu erreichen. Frauen aus der Community, die Deutsch sprechen, sind hier ganz wichtige Vorbilder.“

Sozialassistentinnen helfen in allen Lebensbereichen

Alle Sozialassistentinnen der „Nachbarinnen“ haben Migrationshintergrund, in ihrer Muttersprache beraten sie bei Fragen zu Erziehung, Job und Ausbildung oder auch bei Eheproblemen.

350 bis 400 Frauen betreue man im Schnitt pro Jahr. Im Rahmen eines AMS-Projekts konnten kürzlich 65 von 100 betreuten Frauen in Weiterbildungsprogramme oder in die Erwerbstätigkeit vermittelt werden. Ein eigener Job verleihe Selbstbewusstsein: „Die Frauen können aufrechten Hauptes zu Hause sagen, dass sie etwas zum Haushaltseinkommen beitragen und ebenbürtig sind“, sagt Scholten.

Das Aussetzen des Familiennachzugs betrachte sie als „sehr schlimm, denn die Familien wollen ja gemeinsam in Frieden leben“. Und eine gute Integration – nicht nur der Frauen – sei möglich.

Kommentare