Warum Falschbeschuldigungen bei Sexualdelikten zunehmen

Nur ein geringer Teil aller angezeigten Vergewaltigungen in Österreich endet mit einer Verurteilung. So weit, so bekannt – und so problematisch. Häufig scheitert es an der Nachweisbarkeit. Was bleibt, ist „he said, she said“; er sagt, sie sagt. Dieses Problem hat zuletzt die Strafverteidiger-Vereinigung bei ihrer halbjährlichen Tagung in Salzburg aus einem anderen Blickwinkel thematisiert.

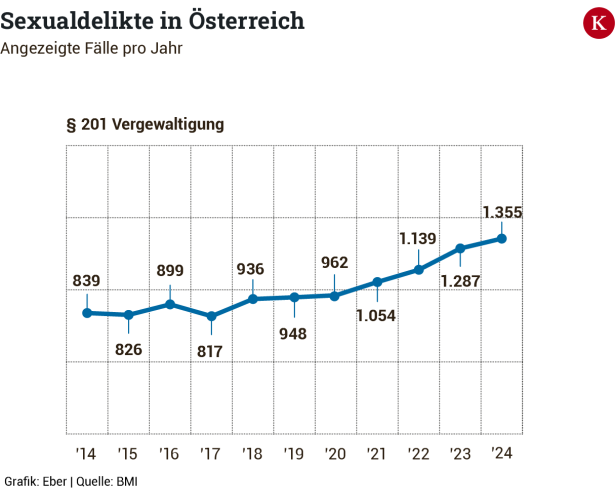

Sexualdelikte

Nämlich: Die Zahl der Anzeigen wegen Sexualdelikten ist in den vergangenen zehn Jahren massiv angestiegen, gleichzeitig aber auch die Zahl der Falschbeschuldigungen. So legt der bekannte deutsch-schweizerische Psychiater Frank Urbaniok dar, dass laut einer Studie US-amerikanischer Forscher 5,9 Prozent aller Anzeigen auf falschen Behauptungen basieren. Das seien aber nur die identifizierten und verfolgten Falschaussagen – und damit nur die „Spitze des Eisbergs“, sagt Urbaniok.

Die Einschätzung einer Rechtsanwältin, die viele Jahre als Staatsanwältin tätig war, geht sogar in Richtung zwei Drittel. Urbaniok hält diese Größenordnung für denkbar.

Eltern betroffen

Eine steile These. Für Opferschutz-Organisationen zu steil. „Diese Zahlen können wir überhaupt nicht nachvollziehen“, sagt etwa Ursula Kussyk, Leiterin der Frauenberatung Wien. „Was hätten die Frauen davon? Das sind schmerzvolle Prozesse, da ist Verzweiflung.“ Und nur rund 60 Prozent der Klientinnen würden sich schlussendlich auch für eine Anzeige entscheiden. „Solche Verfahren gehen über Monate oder sogar Jahre. Oft folgt eine Einstellung oder ein Freispruch. Das heißt aber nicht, dass die Vorwürfe erlogen waren.“

Der forensische Psychiater Urbaniok erklärt: Hinter den Falschbeschuldigungen – die laut derselben Studie übrigens zu 71 Prozent Elternteile betreffen – stehe nicht immer eine „Lüge“, sondern auch psychologische Phänomene wie „false memory“, ein „instabiler Realitätsbezug“ oder eine Persönlichkeitsstörung (siehe Info-Kasten).

Sie kennen das: Ihre Eltern erzählen Ihnen immer wieder dieselbe Geschichte aus Ihrer Kindheit – und irgendwann ist sie fixer Bestandteil Ihrer Erinnerung. Sogar dann, wenn sie so nie passiert ist. Das „False Memory Syndrom“ ist ein durch mehrere Studien nachgewiesenes Phänomen, das hinter Falschaussagen im Bereich des sexuellen Missbrauchs stecken kann. Die vermeintlichen Opfer entwickeln durch Erzählungen – meist durch Vertrauenspersonen – lebhafte Erinnerungen.

Das menschliche Gedächtnis sei nicht wie ein „Kastl“, in dem man ein Ereignis ablegt und es später hervorholt, erklärt Psychiaterin Sigrun Roßmanith. Was wir uns merken, hängt von den Umständen ab.

Damit hängt auch ein weiteres Phänomen zusammen, das dazu führt, dass Menschen aus voller Überzeugung etwas Unwahres behaupten: der „instabile Realitätsbezug“. Betroffene merken sich die für sie „angenehme“ Variante einer Geschichte – und halten sie irgendwann für wahr. Gegenteilige Fakten fechten die „gefühlten Wahrheit“ nicht an.

Zudem gibt es Persönlichkeitsstörungen (Borderline, Narzissmus), die zu einer falschen Wahrnehmung – oder schlicht zur glatten Lüge führen können.

Einfluss nehmen würden (noch eine steile These) auch Therapeuten, an die sich Menschen in schwierigen Lebenslagen wenden. Urbaniok skizziert: Der Therapeut wühlt in der Kindheit, stößt auf eine vermeintlich „verschüttete Erinnerung“ an einen Missbrauch. Durch die Zuwendung zu dem Thema erhärtet sich die Geschichte immer mehr.

Das bestätigt auch die forensische Psychiaterin Sigrun Roßmanith – zumindest zum Teil: „Es ist nicht alles Lüge. Aber Gefühle, die in Schwankungen sind, können durch eine Therapie noch in die eine oder andere Richtung verstärkt werden.“ Negative Emotionen gegenüber den Eltern können auf die „Geschichte“ noch zusätzlich verstärkend wirken. Gleichzeitig betont sie: „Der Eindruck, dass Opfer mehrheitlich falsche Angaben machen würden, stimmt nicht.“

Dominik Rosenauer, der sich mit dem bis dato kaum beackerten Thema der Aussagepsychologie beschäftigt hat, sagt, dass gerade Kinder dazu neigen, Geschichten autosuggestiv – also nach einem bestimmten Reiz selbstständig – auszubauen. „Es ist irgendwann schwer zu sagen: Was ist wahr, was nicht?“ Ein sicheres Zeichen, solche Falschaussagen zu erkennen, sei, wenn die Geschichte „immer besser ausgebaut“, immer detailreicher und bildhafter wird. „Dann ist sie eher nicht erlebnisbasiert.“

Bei den Statistiken ist aber zu bedenken: Wenn ein Angeklagter im Zweifel freigesprochen wird, kann man im Umkehrschluss auch eine Falschaussage bzw. Verleumdung nicht zweifelsfrei feststellen.

Forderungen

Die Strafverteidiger-Vereinigung fasste nach ihrer Tagung drei Beschlüsse: Erstens fordert sie, den „Opferbegriff“ zur Wahrung der Unschuldsvermutung auf „mutmaßliches Opfer“ zu ändern.

Zweitens solle die kontradiktorische Vernehmung (abgesonderte Befragung, Anm.) „zurückgedrängt“ werden – zugunsten einer „schonenden, unmittelbaren Vernehmung“ vor Gericht. Drittens sollen aussagepsychologische Gutachten zwingend berücksichtigt werden.

Die zweite Forderung lässt Opfer-Organisationen die Haare zu Berge stehen. „Diese Opferrechte wurden über viele Jahre erkämpft, damit werden europäische Standards erfüllt“, sagt Brigitta Pongratz vom Weissen Ring. „Es geht darum, dass besonders schutzwürdige Opfer nicht noch einmal dem Kontakt mit dem Täter ausgesetzt werden.“