Die Gesundheitsreform im Experten-Check

Krankenhausbett in Wien

Versuche, das in völlig überkommenen Strukturen vor sich hin kränkelnde Gesundheitssystem zu reformieren, gab es immer wieder. Nun starten die Bundesländer im Zuge der Finanzausgleich-Verhandlungen einen neuen Anlauf: Wie berichtet, wünschen sie sich eine dritte vom Bund finanzierte Säule zwischen den Spitälern und den Ordinationen.

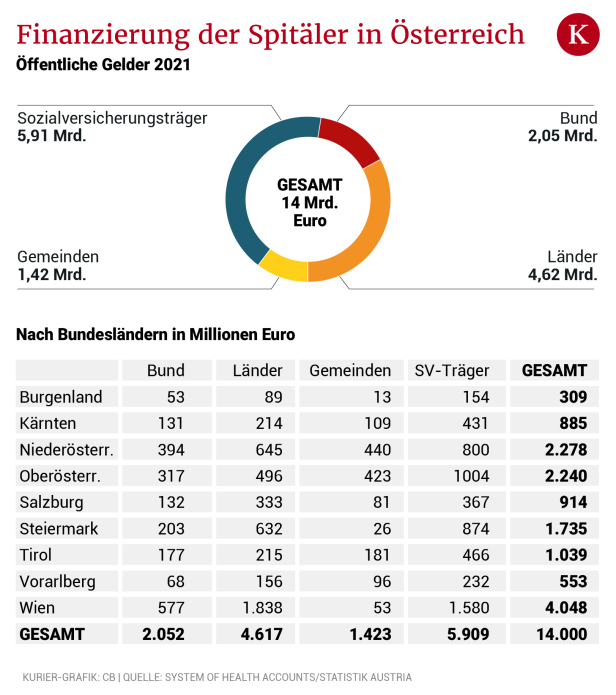

Dahin sollen unter anderem die Primärversorgungszentren und vor allem jene ambulanten Spitalsbehandlungen wandern, die eigentlich nicht in die Krankenhäuser gehören und für die enorme Überlastung der in die Länderkompetenz fallenden Spitäler sorgen. Finanziert werden soll diese neue Säule aus einem Topf, der zunächst rund acht Milliarden Euro enthält.

Ein vernichtendes Urteil

Doch hält das Modell der Länder, was es verspricht? Können damit tatsächlich eine bessere Lenkung der Patientenströme und somit eine bessere Versorgungsqualität erzielt werden? Der KURIER hat dazu mit Experten gesprochen.

Vernichtend fällt das Urteil des Wiener Gesundheitsökonomen Ernest Pichlbauer aus: „Das Konzept hat null Substanz“, kritisiert er. „Letztlich geht es nur darum, dass die Länder mehr Geld vom Bund haben wollen, ohne dass dieser mehr Mitsprache im stationären Bereich erhält“, so Pichlbauer.

Ernest Pichlbauer: „Das Konzept hat null Substanz“

Gesundheitsökonom: "Schon genug Säulen"

Nichts abgewinnen kann er dem Konzept der dritten Säule: „Es ist ja nicht so, dass wir nicht schon genug Säulen hätten“, verweist Pichlbauer auf die extreme Zersplitterung der Zuständigkeiten im Gesundheitssystem – von Bund und Ländern bis hin zu den trotz Kassenreform nach wie vor zahlreich vorhandenen Sozialversicherungen. Vielmehr brauche es eine Vereinfachung im System, betont der Experte.

Vorgemacht habe das Dänemark, dessen Gesundheitsversorgung bis in die 90er-Jahre hinein extrem fragmentiert gewesen sei. In einem nationalen Schulterschluss habe man das System verschlankt (inklusive Spitalsschließungen) und zentralisiert. Mit positiven Auswirkungen für die Patienten: „Die Dänen bleiben im Alter länger gesund als die Österreicher.“

Weniger harsch urteilt Maria Hofmarcher von der Austrian Health Academy: „Die Schaffung einer eigenen Finanzierung für die Schnittstelle zwischen dem stationären und ambulanten Bereich knüpft an eine langjährigen Forderung an. Die Dotierung der Finanzierung mit acht Milliarden Euro entspricht einer Berechnung, die wir angestellt haben.“

Hofmarcher: „Modell knüpft an langjährigen Forderungen an“

Strukturreform sollte Chefsache sein

Voraussetzung für das Gelingen der Umsetzung seien laut Expertin jedoch klare Vorgaben, wie die gesamte ambulante Versorgung in diesem neuen Bereich auszusehen habe. „Die Strukturreform sollte auf Bundesebene zur Chefsache erklärt und beim Gesundheits- und Finanzministerium angesiedelt werden – im Schulterschluss mit dem Dachverband der Krankenversicherung“, fordert Hofmarcher. Natürlich unter Miteinbeziehung der restlichen Player und unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten und Bedürfnisse.

So könnte beispielsweise in Oberösterreich mit seiner hohen Spitalsdichte die ambulante Versorgung räumlich durchaus in den Krankenhäusern angesiedelt werden. Mit Fachärzten aus dem niedergelassenen Bereich, die entsprechende Verträge abschließen. In anderen Bundesländern könnte die ambulante Versorgung wiederum stärker im Bereich der Primärversorgungseinheiten liegen, betont Hofmarcher.

Czypionka: „Noch sind erst sehr wenige Details bekannt“

Viele Fragen zur Gesundheitsreform offen

Leider seien zum Vorschlag der Bundesländer erst sehr wenige Details bekannt, gibt der IHS-Gesundheitsökonom Thomas Czypionka zu bedenken. Eine Neugestaltung des Übergangsbereichs zwischen stationärem und niedergelassenem Sektor sei aber essenziell, um zu verhindern, dass die Patienten wie derzeit noch häufig von einer Stelle zur anderen verschoben werden, betont er.

Auch Czypionka bemängelt die fehlende Steuerung der Patientenströme: „Österreich hat sehr viele Spitalsbetten. Trotzdem kommt es in den Krankenhäusern immer wieder zu Engpässen, weil hier sehr viele Patienten landen, die eigentlich in den niedergelassenen Bereich gehören.“ Dies habe unter anderem mit der dortigen Honorierung zu tun. Manche Leistungen seien gedeckelt, sodass die Patienten ins Spital gedrängt würden.

Ob sich die Länder mit dem Bund auf ein praktikables Modell einigen, wird sich in den nächsten Monaten entscheiden. Bis Jahresende – so das Ziel der Länder – soll ein Ergebnis vorliegen.

Kommentare