Hass und Hetze: Mehr als 7.000 Anfragen bei Anlaufstelle

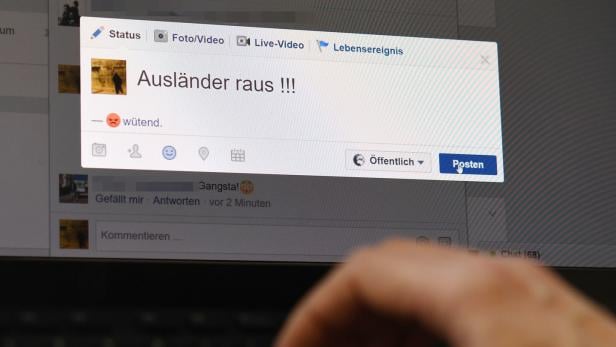

Auch Hasspostings wurden gemeldet (Symbolbild)

"Als wir angefangen haben, haben viele gar nicht gewusst, was Diskriminierung bedeutet“, überlegt Daniela Grabovac: Sie leitet die 2012 gegründete Antidiskriminierungsstelle Steiermark, an die seither 7.380 Anfragen herangetragen und aus denen 6.177 bearbeitete Fälle wurden.

➤ Mehr lesen: Hasspostings: "Es gibt Gruppen, die planen das"

Zehn Jahre nach dem Start habe sich der Kenntnisstand der Menschen über mögliche Diskriminierung in Bezug auf Religion, Geschlecht, Hautfarbe oder Alter verbessert, überlegt die Expertin. "Dafür werden die Anfeindungen aber auch lauter. Es hat sich der Ton verschärft. Die Anfeindungen auch gegen diejenigen, die gegen Diskriminierung, Hass und Hetze aufstehen, nehmen zu."

Zentraler Gründungsgedanke der unabhängigen und österreichweit immer noch einzigartigen Stelle war, zu helfen, wenn Betroffene anderswo vor verschlossenen Türen standen. Zu den Erfolgen des Teams rund um Grabovac – sie leitet die Einrichtung seit ihrer Gründung – zählt unter anderem die Aufhebung des Blutspendeverbotes für Homosexuelle.

➤ Mehr lesen: Plakolm: "Blutspende-Regel gilt für alle"

Viele Jahre lang wies die Stelle auch auf die Altersdiskriminierung bei Banken hin, das meint Senioren, die trotz ausreichender Sicherheiten und Pensionszahlungen keine Kredite bekamen. "Jetzt hat die Bundesregierung endlich gesetzlich darauf reagiert", freut sich Grabovac.

Was am meisten nachgefragt wurde

Die meisten Fälle der Antidiskriminierungsstelle:

- Fremdenfeindlichkeit bzw. ethnische Herkunft (31,3 Prozent)

- Alter (16 Prozent)

- Behinderung (13,8 Prozent)

- Religion (11,9 Prozent)

Die häufigsten Vorkommnisse geschehen im Alltag, gefolgt von Behördengängen und der Wohnungssuche. Auffällig: Auch Klimaaktivisten werden zunehmend Ziel von Hass und Hetze, schildert Grabovac.

Wenn alles nur noch online verfügbar ist

Außerdem würden sich Menschen aber auch immer öfter wegen digitaler Diskriminierung an die Fachleute wenden: "Wenn es nur noch Onlineformulare bei Behörden gibt, nur noch Onlinebanking oder Förderungen nur online vergeben werden“, erläutert Grabovac. "Menschen, die sich hier nicht auskennen oder kein Smartphone besitzen, werden benachteiligt."

Zwischen 2012 und 2022 gab es bei der Antidiskriminierungsstelle Steiermark:

- 7.380 Anfragen

- 6.177 bearbeitete Fälle über die ADS

- 13.450 gemeldete Hass-Postings seit der 2017 eingeführten App "BanHate"

- 386 Workshops mit 7245 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

- 62 Stellungnahmen zu aktuellen (juristischen) Fällen

- 1.910 Erwähnungen in der Presse

Eine Vorreiterrolle

Ein "Seismograf für diese gesellschaftlichen Entwicklungen“ seien die sozialen Medien, betont Grabovac. Aus dem Grund stellte die Antidiskriminierungsstelle 2017 die "BanHate“-App zur Verfügung und nahm damit eine Vorreiterrolle ein, sogar europaweit: Erstmals konnten Hasspostings und -verbrechen im Internet anonym und rasch gemeldet werden.

➤ Mehr lesen: Der Hass im Netz wuchs

Insgesamt gingen seither 13.450 Meldungen ein, 55 Prozent davon waren strafrechtlich relevant und wurden an Staatsanwaltschaften übergeben.

Die meisten Hasspostings betrafen politische Ausrichtung oder ethnische Herkunft, aber auch Religion oder Geschlecht. Die meisten der an die Justiz gemeldeten Fälle betrafen Verhetzung (39,2 Prozent) und Verstöße gegen das NS-Verbotsgesetz (24,7 Prozent).

Kommentare