MedAustron: In Lichtgeschwindigkeit gegen Krebs und für die Forschung

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner zu Besuch bei MedAustron in Wiener Neustadt

In Österreich erkranken jährlich etwa 40.000 Menschen an Krebs. Für viele von ihnen ist das MedAustron in Wiener Neustadt so etwas wie der letzte Hoffnungsschimmer.

Über 3.000 Patienten, etwa 500 davon im Kindesalter, wurden bisher bei MedAustron mit Protonen oder Kohlenstoffionen bestrahlt und den meisten damit das Leben gerettet. Das Therapiezentrum ist das einzige in Österreich für diese besondere Art der Strahlentherapie und eines von nur sechs Instituten weltweit.

Über 3.000 Patienten wurden bereits bei MedAustron bestrahlt

Forschung auf höchstem Niveau

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) bei einem Besuch über die

Seit fast einem Jahrzehnt arbeiten heimische Hochschulen wie die TU Wien, die FH Wiener Neustadt oder die MedUni Wien mit dem Zentrum zusammen. Möglich wird das durch eine Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Holzleitner zeigte sich in den MedAustron-Laboren beeindruckt: "Hier zeigt sich, was passiert, wenn wir Infrastruktur mit Expertise verbinden. Forschung wird greifbar – und vor allem: chancengleich.“

Strahlzeit des Teilchenbeschleunigers

Die Geschäftsführer Alfred Zens und Professor Eugen B. Hug unterstreichen das Alleinstellungsmerkmal des Zentrums: "Wir bieten nicht nur eine hochmoderne Krebsbehandlung an, sondern sind auch offen für Querschnittsforschung – von der Medizintechnik bis zur Astrophysik.“

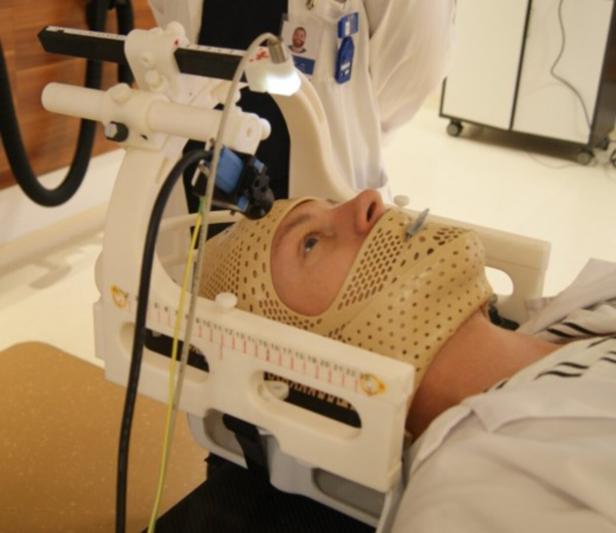

Bestrahlung von Augenkrebs mit Hilfe des Systems "Mateo"

Neue Methode gegen Augenkrebs

Etwa 80 Prozent der Patienten bei MedAustron stammen aus Österreich, der Rest werde aus dem Ausland zugewiesen. Mit 500 Patienten jährlich finde man nicht mehr das Auslangen. Laut Eugen B. Hug wird der Bedarf bald über 1.000 Patienten jährlich sein.

Einen medizinischen Durchbruch konnte das Zentrum im vergangenen Herbst feiern. Mit dem Behandlungssystem "Mateo“ hat man den ersten Patienten mit Augenkrebs (Aderhautmelanom) erfolgreich mit Protonen bestrahlt. Die moderne Behandlung verhindert, dass Patienten durch operative Eingriffe ihr Augenlicht oder gar das gesamte Sehorgan verlieren.

Kommentare