Auto-Pionier Porsche: "Am besten wär‘s, auch sein Bett hätte Räder"

Auf den Straßen seiner Kindheit fuhren so gut wie keine Autos. Als Ferdinand Porsche dann zum ersten Mal in seinem Leben einen Kraftwagen sah, war‘s um ihn geschehen. Das Gefährt faszinierte ihn so sehr, dass er fortan davon träumte, selbst einmal Autos fahren – oder gar bauen – zu können. Viele Menschen haben solche Träume, doch Ferdinand Porsche hat ihn verwirklicht. Mit dem Erfolg, dass seine Enkel und Urenkel heute einer der reichsten Dynastien Europas angehören.

Ferdinand Porsche wurde am 3. September 1875 in Maffersdorf, einem Vorort der böhmischen Stadt Reichenberg in der österreichisch-ungarischen Monarchie, als Sohn eines Spenglers geboren. Da der Traum, ein Automobil zu konstruieren, für den 13-Jährigen noch in weiter Ferne lag, tröstete er sich vorerst mit einer anderen technischen Spielerei, der Elektrizität. Doch als er auf dem Dachboden des Elternhauses seine ersten batteriebetriebenen Lämpchen installiert hatte, zerstörte sein als cholerisch verschriener Vater die ganze Anlage und untersagte ihm, sich weiterhin mit elektrischem Licht oder gar mit Automobilen zu beschäftigen, die aus seiner Sicht ohnehin keine Zukunft hätten.

Flucht nach Wien

Ferdinand Porsche ließ sich jedoch nicht abbringen und trat die Flucht nach Wien an, wo er bei der k. u. k. Hofwagenfabrik Jacob Lohner anheuerte, die gerade dabei war, ihre Produktion von Pferdekutschen auf elektrisch betriebene Kraftwagen umzustellen. Als 1899 der erste „Lohner-Porsche“ entstand, war Porsche dort, wo er seit Kindheitstagen hinwollte.

Bald sprach sich seine außerordentliche Begabung als Techniker, aber auch als Renn- und Herrenfahrer herum, sodass er dazu ausersehen wurde, den Thronfolger Franz Ferdinand zu den Kaisermanövern zu chauffieren.

Mittlerweile mit der Wienerin Aloisia Kaes verheiratet, legte das junge Paar mit der Geburt der Kinder Louise und Ferry den Grundstein für den späteren Porsche-Clan. Wie wichtig dem Kfz-Pionier der Automobilsport war, zeigt die Tatsache, dass er am Tag der Geburt seines Sohnes an einem Rennen am Wiener Exelberg teilnahm.

Die Ehe von Ferdinand und seiner Frau galt als vorbildlich – abgesehen davon, dass er kaum Zeit für sie hatte. Aloisia Porsche drückte die Rastlosigkeit ihres autobesessenen Mannes mit dem Satz aus: „Am besten wär‘s, auch sein Bett hätte Räder.“

Hang zu Wutausbrüchen

Beruflich ging‘s steil bergauf, Porsche wurde technischer Direktor bei Austro-Daimler und Steyr sowie Chefkonstrukteur bei Mercedes-Benz in Stuttgart. Dass er in den jeweiligen Firmen immer nur relativ kurze Zeit blieb, lag auch an Porsches Hang zu Wutausbrüchen, den er wohl von seinem Vater geerbt hatte.

Ehemalige Mitarbeiter berichteten, dass Ferdinand Porsche – wenn etwas nicht funktionierte – seinen Hut auf den Boden warf und darauf herumtrampelte. Als er mit allen großen Automobilerzeugern zerstritten war, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich selbstständig zu machen und 1931 in Stuttgart sein eigenes Konstruktionsbüro zu eröffnen. Er war es, der erkannte, dass die Zukunft des Autos nicht in der Produktion von Renn- und Luxuslimousinen lag, sondern im Kleinwagen für die Massen. Deshalb erdachte er einen Pkw, wie ihn Europas Automobilindustrie bis dahin abgelehnt hatte: den späteren „Käfer“, der den Porsches zu Reichtum und Macht verhalf.

Fast zwei Jahre Haft

Freilich schloss er zur Verwirklichung dieser Idee einen Pakt mit dem Teufel: Hitler wollte die Möglichkeit schaffen, den Volkswagen für den „kleinen Mann“ zu bauen, doch durften während des Krieges im Volkswagenwerk Wolfsburg keine Pkw, sondern nur Schwimm- und Kübelwagen für die Wehrmacht erzeugt werden. Mit dramatischen Folgen: Porsche wurde 1945 von den Alliierten verhaftet, weil er mit Hilfe von 20.000 Zwangsarbeitern an der Rüstungsindustrie der Nazis kräftig profitiert hatte.

Der Aufstieg des „Käfers“

Während der 22 Monate, die er in Haft war, übernahm Sohn Ferry die Leitung der Betriebe. Nun setzte der Aufstieg des „Käfers“ als Symbol des Wirtschaftswunders ein. Er wurde 21,5 Millionen Mal verkauft – nicht zum Schaden der Familie Porsche, die an jedem Exemplar beteiligt war.

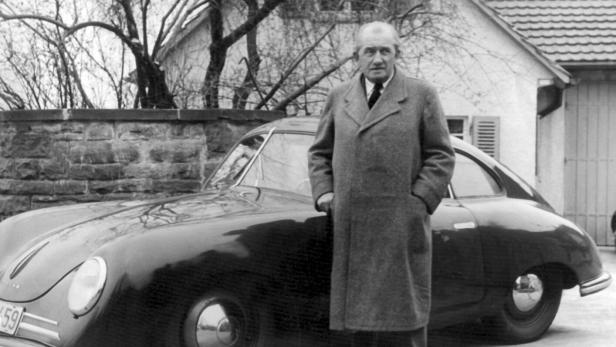

Ferdinand Porsche ließ sich nach seiner Freilassung auf dem Familiengut in Zell am See nieder und begann in zwei Baracken der Kärntner Ortschaft Gmünd mit der Konstruktion jenes Sportwagens, der heute noch – in modifizierter Form – erzeugt wird und seinen Namen trägt. Wäre es nach ihm gegangen, wäre in Kärnten auch die Produktionsstätte des Porsche gelegen, doch da sich in Österreich keine Geldgeber fanden, verlegte er die Erzeugung nach Stuttgart.

Der Familienzwist

Als Ferdinand Porsche 1951 mit 75 Jahren starb, ging sein Erbe an Tochter Louise Piëch und Sohn Ferry Porsche. Louise übernahm die Porsche Holding in Salzburg – sie ist heute mit weltweit 37.000 Mitarbeitern eines der größten Unternehmen Österreichs – und Ferry baute das Stuttgarter Ingenieurbüro zu einem Großkonzern aus.

Während die Geschwister Louise und Ferry gut miteinander auskamen, war man in der Generation der Enkel des Firmengründers zeitweise so zerstritten, dass sie von der operativen Leitung des Volkswagen-Werks abgezogen wurden.

Was nichts daran änderte, dass der Porsche-Piëch-Clan mit einem geschätzten Vermögen von 35 Milliarden Euro zu den reichsten Familien Europas zählt.

Die Automobil-Dynastie besteht heute aus rund vierzig Familienmitgliedern. Sie kontrollieren das größte Aktienpaket am Volkswagen-Werk, weiters befinden sich in ihrem Besitz die (deutsche) Porsche AG und die (österreichische) Porsche Holding. Deren Aufsichtsratsvorsitzender ist Wolfgang Porsche, ein Enkel des Stammvaters Ferdinand Porsche.

Kommentare