Axels Terrasseneintopf: Kleinstgarten im Glas

Aus nie erforschten Gründen freut es Menschen, Dinge in Gläser zu packen – das Wetter als Frosch, den Sommer als Marmelade, Schiffe als Deko und den Sturm als Inhalt eines Wasserglases. Es geht dabei wahrscheinlich um Ordnung, um Kontrolle und schlussendlich um Macht. Vielleicht kommt man dem Schöpfer näher, wenn man auch das große Leben auf kleinen Raum ballt.

Wir Hobbygartler sind auch Menschen, legen die Latte aber gerne höher. In Gläser passt mehr, Gärten, Landschaften, die Hinterglaswelt, in der keiner unser Idyll stört, die immer friedlich ist. Eine Welt, in der Topfuntersetzer nie übergehen.

Verspielte Gemüter mit sehr hoher Kitsch-Toleranz (oder Väter) können im Glas Moosberge mit Plastik-Urtierpark errichten.

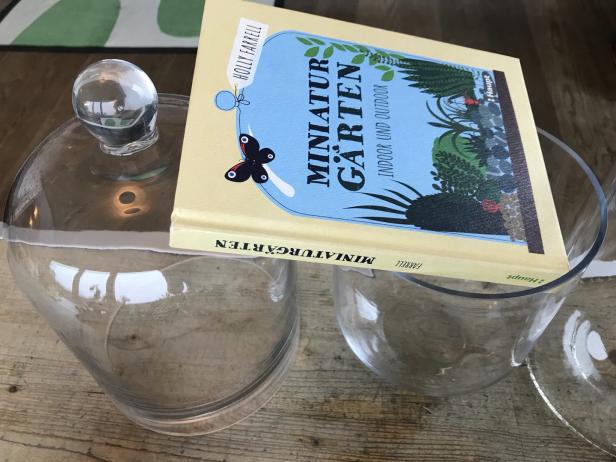

Abgesehen von Macht und Sauberkeit sind solche Kleinode auch praktisch, beschreibt die britische Gartenbau-Expertin Holly Farrell sehr liebevoll in ihrem Buch „Miniaturgärten. Indoor und Outdoor“ (Haupt Verlag, 144 S., 22,70 €). Manche Pflanzen entwickeln sich darin besser, weil man ihnen das passende Habitat zaubern kann.

schau LEBEN - Axels Terrasseneintopf: Minigarten

Zum Beispiel Wüste: viel Sand und Stein, dazwischen ein paar Mini-Kakteen, mein Gott, ist das lieb (wer erinnert sich nicht an 1980er-Kakteen-Glashäuschen mit goldenen Leisten und verspiegelter Rückwand). Die Glasform wird logisch gewählt: Kakteen mögen es trocken, also muss das Gefäß offen sein.

Tropische Pflanzen mögen hohe Luftfeuchtigkeit, also nur kleine (oder gar keine) Öffnung. Moos oder Sumpfgewächse brauchen es noch feuchter. Wie viel Verdunstung, wie viel Frischluft, wie viel Licht, wie viel Wärme ... die Schöpfung einer Welt ist immer ein Balanceakt.

Drainage ist alles

Auch wenn es in Farrells Buch wie eine lockere Sonntagnachmittagsübung wirkt: Es dauert, bis man die Balance findet. Das gilt besonders für das Gießen (noch besser: sprühen!). Kleine Pflanzen in wenig Erde reagieren deutlich unkooperativer auf falsche Umgebung. Ist das Ding zu feucht, muffelt und schimmelt etwas, ist es zu trocken, kapitulieren junge Wurzeln schnell.

Anfangs braucht so ein Minigarten viel Liebe und Nerven, aber wenn die Balance einmal passt, ist er dankbar. Farrell beschreibt dazu die Geschichte eines Pflanzterrariums, das im Jahr 1960 verschlossen und zwölf Jahre später ein einziges Mal zum Gießen geöffnet wurde – aber bis heute existiert.

Trockenheit killt jede fleischfressende Pflanze (Kalk auch). In Pflanzterrarien fühlen sie sich wie daheim im Moor.

Damit so ein Ökosystem funktioniert, braucht es zuerst mehrere Bodenschichten: Kies als Drainage (Größe passend zum Gefäß, je nach Geschmack bunt), darauf eventuell Torfmoos (damit keine Erde in den Kies gespült wird), dann Aktivkohle (als Wasserfilter, erhältlich in Aquarienshops). Was folgt, hängt von den Vorlieben der Pflanzen ab (Aussaaterde oder saure oder sandige Erde, ...). Die richtige Wahl ist bei der Glaswelt besonders wichtig, weil störende Elemente nicht ausgespült werden wie im Topf. Manche Pflanzen vertragen zum Beispiel keinen Kalk (Karnivoren), die Glaswelt wäre dann bald apokalyptisch.

Buchtipp: Holly Farrell „Miniaturgärten. Indoor und Outdoor“ (Haupt Verlag, 144 S., 22,70 €).

Die oberste Schicht dient eher der Zierde, von Sand über Holzsplitter oder feinem Kies bis Moos. Punkto Kitsch sind einem bei Minigärten im Glas ohnehin viel zu wenig Grenzen gesetzt. Es soll sogar Menschen geben, die Plastikdinosaurier in die Mooslandschaft pflanzen.

Kleiner Tipp: anfangs locker und klein bepflanzen. Wenn der Gottesplan aufgeht, gedeiht das Zeug im Neo-Biotop nämlich üppig. Halleluja.

Kommentare