Wie das Homeoffice die Geschichte der Menschheit geprägt hat

Gabriele Jirsa ist gerade einmal 17, als sie 1896 von Troppau in Mähren nach Wien kommt. Die Bürgerschule hat sie abbrechen müssen, um als Weißnäherin zum Familienbudget beizutragen. Jetzt lernt sie die Härte des Großstadtlebens kennen: Kein eigenes Bett, als Dienstmädl entlassen, weil sie krank war, verdingt sie sich als Heimarbeiterin. Von halb sieben in der Früh bis gegen zehn am Abend – mit einer Viertelstunde Mittagspause – näht sie Militärkrägen. 144 Stück in drei Stunden, wenn sie geschickt ist. „Dafür bekommt die Meisterin 75 Kreuzer vom Unternehmer, Gabriele bleiben 20“, erzählt die Historikerin Gabriella Hauch von der Universität Wien. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.

Verklärte Legende?

Heute gilt Home-Office als Zukunftsmodell – als gut bezahlte Tätigkeit von Wissensarbeitern. Sozialhistoriker warnen aber vor einer sentimental verklärten Legende. Zumindest lohnt ein Blick darauf, wie mühsam die Trennung von Berufs- und Privatleben einst erkämpft worden ist. Denn, dass Menschen das Haus verlassen, um zu der Tätigkeit zu fahren, mit der sie ihren Lebensunterhalt verdienen, ist historisch betrachtet ein junges Phänomen. Die meiste Zeit in der Geschichte waren Arbeit und Leben eins. Gemeinsam bestellten ganze Sippen die Felder, Handwerker hatten ihre Werkstatt dort, wo sie wohnten.

Die Erfindung der Freizeit

Erst als die Fabriken entstanden, begannen sich die Sphären zu teilen: Plötzlich wurde das Arbeiten etwas Eigenständiges. „Das Konzept der Arbeitszeit im Gegensatz zur Freizeit ist in Folge der Industrialisierung entstanden“, weiß die Umwelthistorikerin Verena Winiwarter. Man vergisst leicht, wie vieles von dem, was wir heute für selbstverständlich halten, mit dieser Trennung der Lebensbereiche zusammenhängt: arbeitsfreie Kindheit, Privatheit, der geregelten Achtstundentag, die gewerkschaftliche Organisation, die in den meisten historischen Fällen an eine gemeinsame Betriebsstätte gebunden war.

„Ab 1780 wird mit dem Fabrikswesen die Trennung vollzogen. Natürlich nur in gewissen Ländern – Großbritannien, Schweiz, Frankreich, Österreich und Böhmen,“ sagt die Historikerin Andrea Komlosy, die an der Uni Wien zur Geschichte der Arbeit forscht.

Ab 1800 löst sich also das Arbeiten in der Fabrik vom Arbeiten zu Hause los und da kann man dann von Heimarbeit – im Gegensatz zur Fabriksarbeit – sprechen.

Historikerin

Wobei die Entwicklung nicht geradlinig verlief: Die Heimarbeit ist eine Erwerbsform, die älter ist als die Arbeit in industriellen Großbetrieben. Sie lässt sich bis in das 14. Jahrhundert zurückverfolgen.

Im 19. Jahrhundert aber geriet das Modell des häuslichen Arbeitens in die Defensive. Formen der Scheinselbstständigkeit hielten Einzug, die Abhängigkeiten wurden größer und die Bedingungen schlechter.

Mit der Heimarbeit in früherer Zeit verbindet man in der Regel niedrig qualifizierte und schlecht bezahlte Arbeit, oft Frauenarbeit. Heimarbeit bedeutete in vielen Fällen also Armut. Nach einem Bericht der „Frauen-Zeitung von 1852 musste etwa eine geschickte Spitzenklöpplerin zwölf Stunden am Tag ununterbrochen arbeiten, um das Existenzminimum für zwei Personen zu erwirtschaften. Mädchen wurden bereits im Alter von vier, fünf Jahren zur Mithilfe angehalten.

Verlagswesen

Wo der Staat die Fabriksarbeit nach und nach regelte, Kinderarbeit verbot und Gesetze erließ, wanderten stets neue Tätigkeiten in die Wohnhäuser. Die Weberei war zu der Zeit in weiten Teilen bereits in den Fabriken konzentriert, im frühen 19. Jahrhundert waren die Weber aber typische Vertreter der Heimarbeiter. Ein Auftraggeber, der sogenannte Verleger, brachte die Rohstoffe, stellte die Werkzeuge zur Verfügung. Die, die die Arbeit machten, wurden von ihm abhängig. Am Ende sammelte der Verleger das fertige Gewebe ein, vertrieb die Produkte der Heimarbeiter bis in die weite Welt hinaus– und kassierte.

Nicht nur Kleider, Hemden und Strümpfe wurden am Küchentisch gefertigt, sondern auch Stiefel, Lampenschirme, Spielzeug, Uhren, Musikinstrumente, Bürsten, Schmuck, Kunstblumen, Korkarbeiten, Zigaretten, Schokolade oder Marzipan. Wobei die alte Form der Heimarbeit den Charakter des Rückständigen hatte: schlecht entlohnt und technisch nicht auf der Höhe der Zeit. Im 19. Jahrhundert galt einzig die außerhäusliche Erwerbstätigkeit als Fortschritt und erstrebenswert.

Heimarbeit regulieren

„Bürgerliche Frauenrechtlerinnen wollten die Heimarbeit lieber regulieren statt verdammen. Sie sahen immerhin die Chance, dass Frauen neben der Kindererziehung so ihr eigenes Geld verdienen und ein Stück Unabhängigkeit gewinnen konnten“, sagt Historikerin Hauch. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ein wichtiger Punkt aller Fürsprecher des Homeoffice, war schon damals ein Argument. Und schon damals schwang bei allen Vereinbarkeitsdebatten mit, dass es doch eigentlich nur Frauen seien, die überhaupt etwas zu vereinbaren haben.“

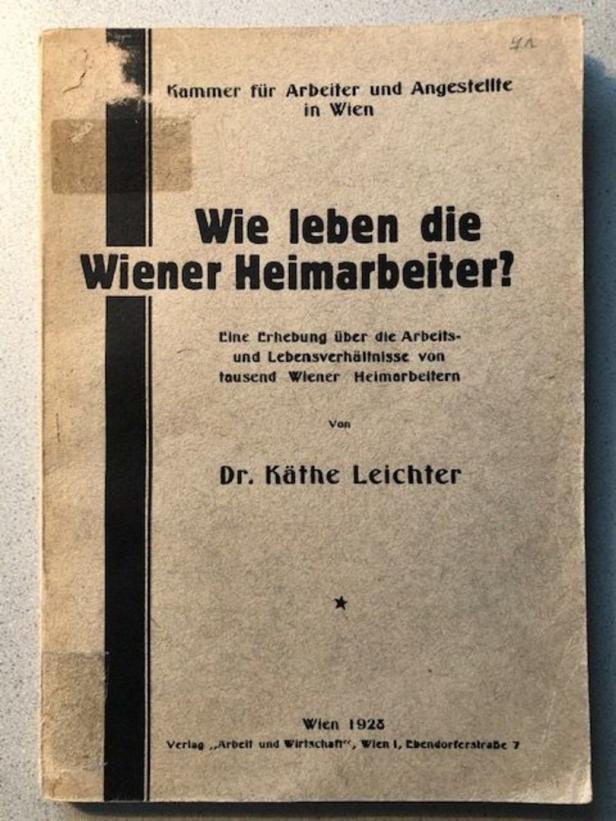

Käthe Leichter untersuchte, wie Heimarbeiter lebten

Hauch ergänzt: „Es gibt Hinweise, dass auch bürgerliche Frauen heimlich Heimarbeit verrichteten, um die Haushaltskasse aufzubessern. Wobei die sich aus Scham nicht vom Inspektorat für Heimarbeit erfassen ließen und so schutzlos gegenüber Ausbeutung waren. Diese Frauen hätten noch nicht gelernt, „daß es eine Ehre ist, sich sein tägliches Brot selbst zu verdienen“, monierte etwa die deutschnationale Abgeordnete Emmy Stradal.

Bilanz

Die Episode wirft ein Schlaglicht auf die prekären Verhältnisse und bringt Hauch zur Conclusio: „Zehntausende Heimarbeiterinnen in Wien, unbegrenzte Arbeitszeit, schlechter Lohn, nicht regelmäßig beschäftigt, weil konjunkturabhängig, in überfüllten Wohn- und Schlafräumen. Die Gewerbeinspektorinnen werden angefleht, Arbeitszeit-Verstöße nicht anzuzeigen, weil das die einzige Erwerbsmöglichkeit für viele Frauen war. Und die Heimarbeit vermischte sich mit Hausarbeit und der sogenannten Freizeit. Das ist ganz so wie derzeit.“

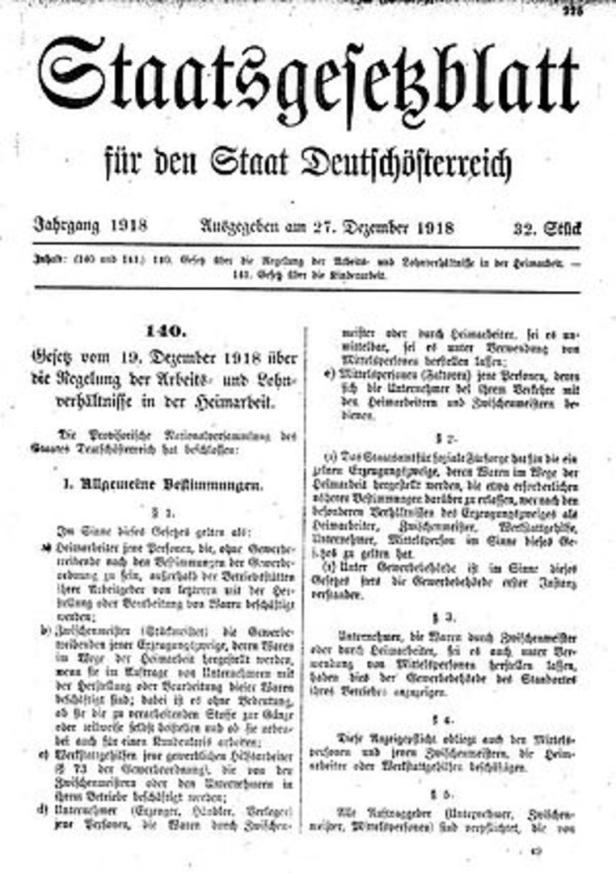

Am 1.1.1919 trat das erste Heimarbeitsgesetz in Kraft

Die eingangs erwähnte mährische Heimarbeiterin Gabriele Jirsa, mittlerweile verheiratete Proft, lernt übrigens einen Sozialdemokraten kennen, der sie zu einer Versammlung mitnimmt. Das begründet ihre Karriere. 1919 wird sie Nationalratsabgeordnete. Die sozialrechtliche Absicherung der Heimarbeiterinnen und anderer Frauen bleibt ihr zentrales Anliegen.

Kommentare