Mikroplastik im Körper: Kleine Teile, große Wirkung

Plastik als Verpackung für unsere Lebensmittel. Plastik in unseren Küchengeräten, mit denen wir unsere Speisen zubereiten. Plastik in der Luft von Möbelabrieb. Plastik in unseren Kosmetikprodukten. Plastik im Feinstaub. Plastik ist überall um uns herum – und auch in uns. So nehmen wir vor allem über die Atmung und die Nahrung täglich Mikro- und Nanoplastik auf. Etwa fünf Gramm, das Gewicht einer Kreditkarte, gelangen pro Woche in den Magen-Darm-Trakt.

Abfall?

„Wir haben beispielsweise festgestellt, dass hyperprozessiertes Essen wie Fertiggerichte per se mehr Mikro- und Nanoplastikteile enthält. Diese gelangen über die Herstellung der Produkte ins Essen“, erklärt Assoz.-Prof. Verena Pichler von der Universität Wien und der CBmed. Einen Großteil des Plastiks scheiden wir wieder aus. Ein kleiner Teil verbleibt im Körper. Vor allem die Nanoplastikpartikel unter fünf Mikrometer gehen in die Blutbahn über.

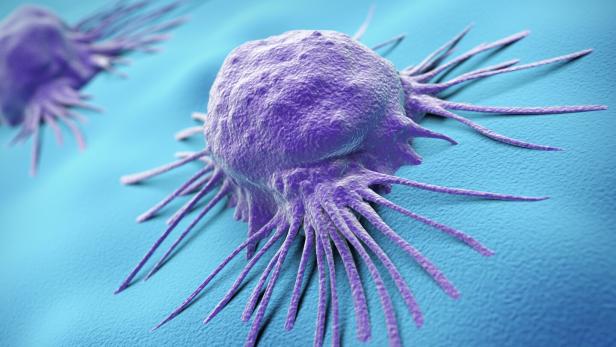

Das Team um die Studienleiter*innen Verena Pichler und Prof. Lukas Kenner (MedUni Wien, CBmed, Vetmeduni Wien) untersuchte die Interaktionen zwischen Mikro- und Nanoplastikpartikeln (MNPs) und verschiedenen Darmkrebszellen. Bei ihren Analysen konnten sie nicht nur zeigen, wie MNPs in die Zelle eindringen und wo genau sie sich ablagern, sondern sie beobachteten auch deren direkte Auswirkungen: Die MNPs werden wie andere „Abfallprodukte“ im Körper in Lysosomen aufgenommen. Lysosomen sind Zellorganellen, die auch als „Magen der Zelle“ bezeichnet werden und Fremdkörper in der Zelle abbauen.

„Der Körper braucht teilweise sehr lange, um die MNPs auszuscheiden, da er sie nicht als Giftstoff bewertet. Das Problem ist: Je länger sie im Körper bleiben, desto länger können sie Schäden anrichten“, sagt Lukas Kenner. Abhängig von verschiedenen Faktoren werden die MNPs sogar bei der Zellteilung an die neu gebildete Zelle weitergegeben und dürften daher beständiger im menschlichen Körper sein als ursprünglich angenommen.

Nanoplastik gefährlicher

Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass MNPs die Migration von Krebszellen in andere Körperregionen verstärken und damit möglicherweise die Metastasierung von Tumoren fördern. „Tumorzellen sind durch Plastik so beeinflusst, dass sie sich schneller fortbewegen können“, sagt Pichler. Unbestritten ist, dass Kunststoffteilchen umso schädlicher wirken, je kleiner sie sind. Das veränderte Verhalten der Darmkrebszellen konnte vor allem mit Plastikpartikeln festgestellt werden, die kleiner als ein Mikrometer (= 0,001 mm) sind. Bei Teilchen dieser Größe wird meist von Nanoplastik gesprochen, das zum Beispiel in einer Wasserflasche 10- bis 100-fach häufiger auftritt als Mikroplastik.

„Außerdem können wir mit unserer Studie jüngste Erkenntnisse bestätigen, die darauf hindeuten, dass MNPs das Zellverhalten beeinflussen und möglicherweise zum Fortschreiten von Krankheiten beitragen können“, ergänzt Lukas Kenner. Weitere Studien folgen nun, um vor allem den Langzeiteffekt zu erforschen. Pichler: „Es ist davon auszugehen, dass von MNP eine chronische Toxizität ausgeht.“ Leider gibt es noch keine Studie darüber, die belegt, was man tun kann, damit man die körpereigene Ausscheidung von Plastik fördert. Kenner dazu: „Man kann nur präventiv schauen, Plastik so gut es geht zu vermeiden.“

Kommentare