Verschwörungstheorien: Warum Menschen über 50 so oft abdriften

Die soziale Isolation während der Pandemie hat die Digitalisierung vorangetrieben – und Zugänge zu Fake-News-Kanälen geschaffen

Während der Pandemie haben wir die Beobachtung gemacht, dass sich vermehrt jüngere Menschen beklagten, dass ihre Eltern oder Großeltern abdriften und sich in Verschwörungsmythen verlieren“, erzählt Mirijam Wiedemann, Pädagogin und Leiterin der Geschäftsstelle für gefährliche religiös-weltanschauliche Angebote in Baden-Württemberg. Gemeinsam mit Sarah Pohl, ebenfalls Pädagogin sowie systemische Familienberaterin, hat sie das Phänomen in einem neuen Buch aufgearbeitet.

KURIER: Die Idee zum Buch ist in Folge der Corona-Pandemie entstanden. Warum haben sich damals so viele über 50-Jährige in Verschwörungserzählungen verloren?

Wiedemann: Während Corona standen vor allem gesundheitsfokussierte Themen im Vordergrund. Das ist ein Sorgenthema, das mit Ängsten oder negativen Erfahrungen behaftet ist – Verschwörungsmythen können da sehr gut andocken. Parallel hat die Isolation während der Pandemie der Digitalisierung dieser Gruppe Vorschub geleistet. Das Smartphone war lange Zeit ja die einzige Möglichkeit, mit Freunden oder der Familie Kontakt zu halten. Allerdings entstanden so auch Zugänge zu Verschwörungs- oder Fake News-Kanälen.

Pohl: Auch die Sorge um Kinder kann ein Narrativ sein, was besonders gut in dieser Generation verfängt. Deswegen verbreiten sich dort auch besonders die Theorien rund um QAnon, die von gefangenen Kindern in Verliesen ausgehen. Manchmal bestehen finanzielle Sorgen, beispielsweise um die bevorstehende Rente, dann richtet sich die Wut gegen „die da oben“. Auch politische Themen, Krisen oder Ängste vor Überfremdung bieten Nährboden für Verschwörungstheorien.

Jugendradikalisierung, etwa über Tiktok, ist medial sehr präsent. Wurde die Altersgruppe 50+ übersehen?

Pohl: In der Tat richten sich viele Angebote zum Medienkompetenztraining oder zur Aufklärung über Verschwörungstheorien vor allem an junge Menschen. Gerade die Generation 50+ ist ja aber nicht mit dem Smartphone groß geworden. Wir wollen deutlich machen, dass ein hoher Bedarf an neu gedachten Angeboten für diese Zielgruppe besteht.

Welche Faktoren entscheiden, ob jemand Radikalisierungstendenzen entwickelt?

Wiedemann: Wir sprechen von bestimmten Vulnerabilitätsfaktoren, die einen Radikalisierungsprozess begünstigen. Durch Einsamkeit kann ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit entstehen. Fehlende Medienkompetenz macht es schwierig, Quellen oder Informationen kritisch zu prüfen, auch ein Gefühl der Überforderung im Alltag oder mit dem Weltgeschehen kann den Wunsch nach Komplexitätsreduktion verstärken. Die Anfälligkeit für Erklärungsmodelle, die ein Schwarz-Weiß-Denken beinhalten oder gar Sündenböcke benennt, kann dadurch steigen.

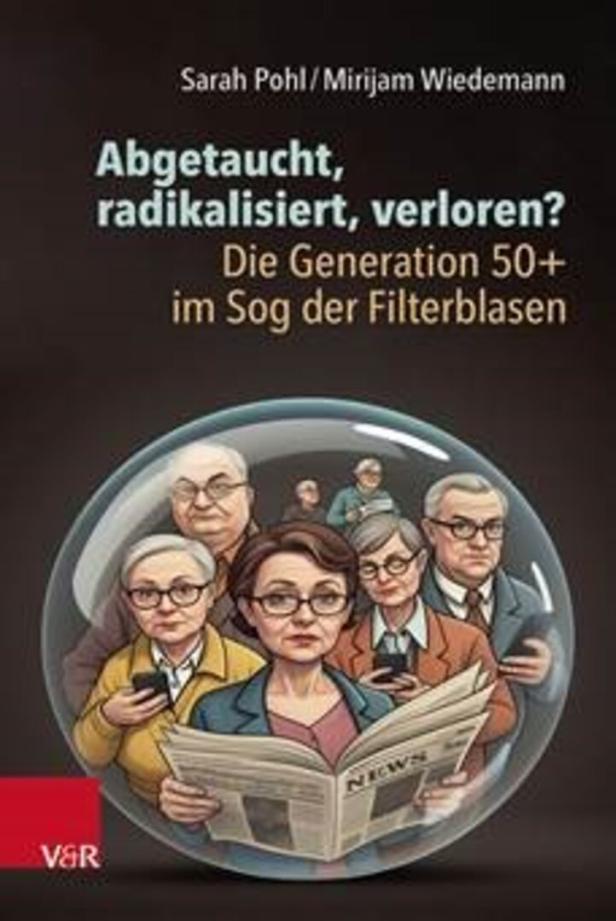

Pohl, Wiedemann: „Abgetaucht, radikalisiert, verloren? Die Generation 50+ im Sog der Filterblasen“ V&R Verlag. 134 Seiten. 25 Euro

Welche Rolle spielt die formale Bildung?

Pohl: Grundsätzlich kann man festhalten, dass der Bildungsgrad wenig Auswirkung hat. Vielmehr können biografische Faktoren eine Rolle spielen. Wenn man etwa gerade in einer Lebensphase ist, in der man den Job verliert, oder in Rente geht, stellt sich die Frage: Wodurch definiere ich mich jetzt? Gemeinsam ist vielen Menschen in Filterblasen ein geteiltes Feindbild, wie „Big Pharma“ oder „der böse Staat“.

Im Buch widmen Sie ein Kapitel dem Empty-Nest-Syndrom, das häufig in dieser Lebensphase auftritt, wenn die Kinder ausziehen. Wie gefährlich ist das plötzliche Vakuum?

Pohl: Der Auszug der Kinder stellt für viele Eltern einen tiefen Einschnitt dar und geht manchmal mit Gefühlen wie Einsamkeit, Sinnverlust und Unsicherheit einher. In dieser Phase suchen viele nach neuer Orientierung und Zugehörigkeit. Verschwörungsideologien bieten ein Gefühl von Kontrolle in einer unsicheren Welt. Außerdem trifft man Gleichgesinnte, was das soziale Vakuum nach dem Auszug der Kinder ausfüllen kann. Wenn also die elterlichen Aufgaben wegfallen, kann sich dadurch eine neue Aufgabe oder gar „höhere Mission“ ergeben, indem man zum Beispiel gegen die dunklen Mächte kämpft, sich für „die Wahrheit“ einsetzt oder Ähnliches. Das kann sich sehr sinnstiftend anfühlen.

Kann man Menschen dieser Altersgruppe, die sich in Online-Filterblasen verlieren, „zurückholen“? Was raten Sie Angehörigen, die solche Tendenzen beobachten?

Wiedemann: Wichtig ist, dass man dem Filterblaseneffekt entgegenwirkt. Wir empfehlen daher, den Kontakt zu halten, den Menschen nicht mit seiner Meinung zu verwechseln und die Gefühle oder Bedürfnisse des Gegenübers zu verstehen. Wenn man die Gemeinsamkeiten betont, tritt das Trennende häufig in den Hintergrund. Das ist Beziehungsarbeit.

Pohl: Grundsätzlich können wir Menschen nicht „umpolen“, sondern müssen zunächst akzeptieren, wenn diese andere Meinungen und Grundhaltungen vertreten. Aber wir können Brücken bauen, indem wir trotzdem Kontakt halten. Wichtig ist, einen Menschen nicht mit seiner Meinung zu verwechseln und den Blick auf das, was verbindet, nicht zu verlieren. Das Prinzip „hart auf der Sachebene sein, aber weich auf der Beziehungsebene bleiben“ kann hilfreich sein. Es ist außerdem wichtig, versuchen zu verstehen, wieso Menschen sich radikalisiert haben. Wer sich verstanden fühlt, wird wieder leiser.

Kommentare