Medizingeschichte: Als es eine Tasse Kaffee auf Rezept gab

Gerard van Swieten empfahl Mademoiselle Lago 1768 Kaffee.

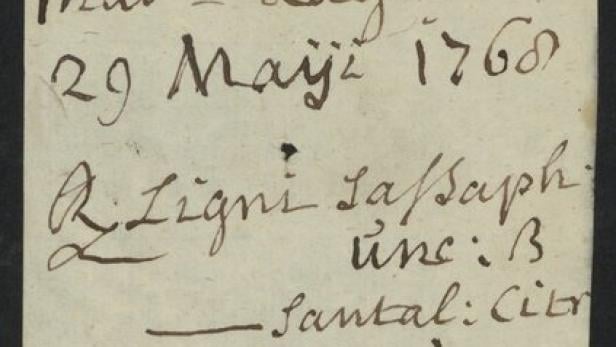

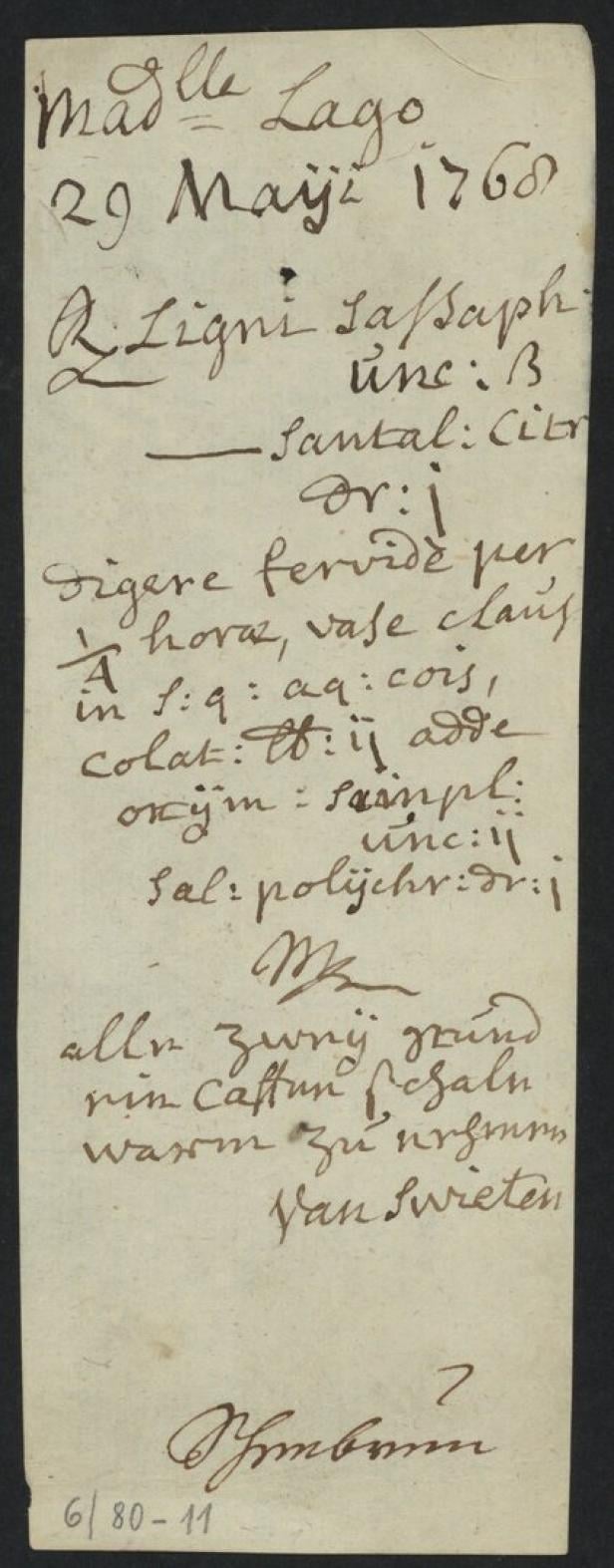

Die Anweisung auf dem handgeschriebenen Rezept vom 29. Mai 1768 für „Mademoiselle Lago“ ist eindeutig: Alle zwei Stunden solle die Patientin „eine Tasse warmen Kaffee“ zu sich nehmen, riet der honorige Arzt Gerard van Swieten.

Gegen welche Beschwerden der Leibarzt der Kaiserin Maria Theresia das anregende Getränk verordnete, ist ebenso unbekannt wie die genaue Identität der Patientin. „Wir haben versucht, mehr über sie herauszufinden, das gelang aber nicht“, sagt Monika Kiegler-Griensteidl. Die Dame müsse aber im Umfeld des Wiener Hofs gelebt haben.

Über den Aussteller des Rezepts ist wesentlich mehr bekannt. Vorrangig als kaiserlicher Arzt, doch nachhaltiger ist seine Rolle in der Entwicklung der Medizin. „Mit Gerard van Swieten wurde Wien zum medizinischen Zentrum Europas“, erzählt Kiegler-Griensteidl. Mit ihrer Kollegin Ingeborg Formann hat sie die aktuelle Ausstellung „Medizin im Wandel der Zeit. Von der Antike zur Moderne“ im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) kuratiert.

Medizingeschichte in der Nationalbibliothek? Das überrascht auf den ersten Blick. Genau deshalb gebe es Ausstellungen wie diese, betont Kiegler-Griensteidl. Die heutige ÖNB war in der Habsburgermonarchie die zentrale Hofbibliothek. Und spätestens seit Gerard van Swieten der Hofbibliothek auch als Präfekt vorstand, förderte er den Ankauf aktueller wissenschaftlicher Literatur. „Die Nationalbibliothek verfügt daher über unglaublich große Bestände.“

Medizin im Wandel der Zeit.

Bis 1. 3. 2026, 11 €. Prunksaal der ÖNB: 1., Josefsplatz 1.

Architektur und Medizin

Bis 28. 2. 2026, 15 €. Josephinum, 9., Währinger Straße 25.

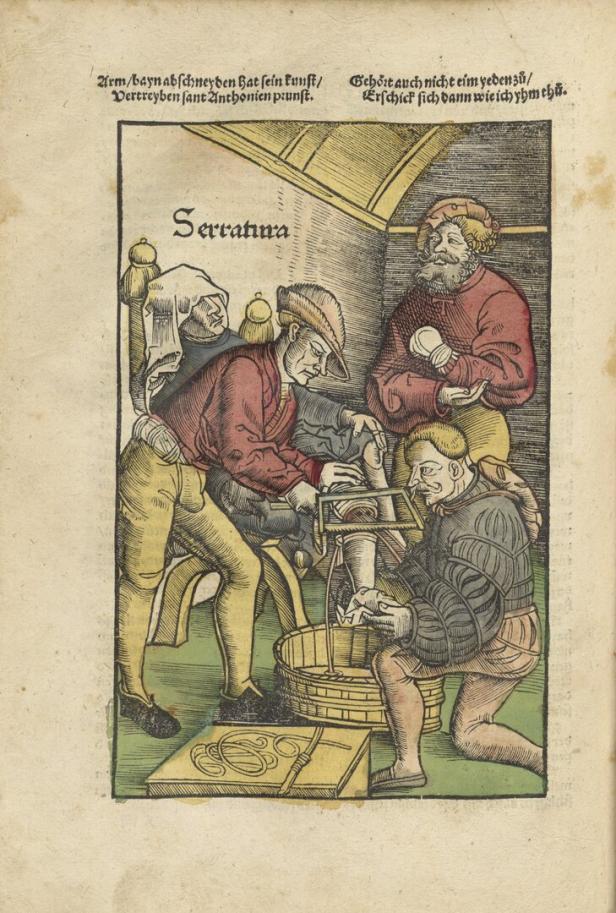

„Buch-Ärzte“ und Feldscherer

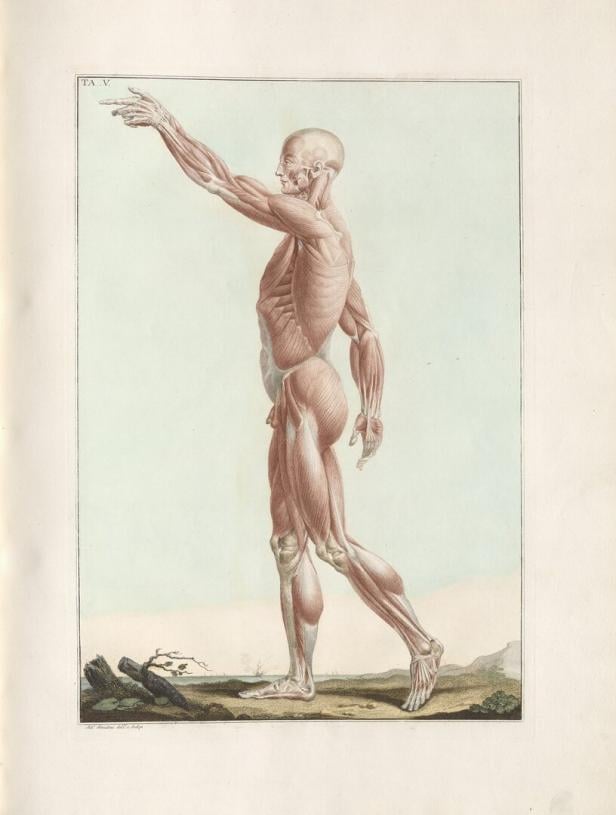

In der Ausstellung beleuchten die Kuratorinnen zwei ineinandergreifende Themenkomplexe: Der erste Teil ist der Versuch einer Darstellung der Geschichte der Heilkunst von der Antike bis in die frühe Neuzeit – ab diesem Zeitpunkt mit Fokus auf Wien. Da wird etwa der Unterschied zwischen akademisch ausgebildeten „Buch-Ärzten“ (wie auch van Swieten) zu seit Jahrhunderten etablierten Praktikern erklärt: „Die Berufsgruppe der Wund-Ärzte oder Feldscherer hatte viel Erfahrung, konnten Blut stoppen oder Kugeln entfernen“, sagt Kiegler-Griensteidl.

Aufgewertet wurde die Chirurgie dann unter Kaiser Joseph II. und seinem Leibarzt Giovanni Brambilla, der die 1785 gegründete Akademie für Militärärzte – das heutige „Josephinum“ – auch leitete. „Von diesem Moment an gab es eine universitäre Ausbildung für Chirurgen.“

Eine von Brambilla höchst edel ausgestattete Kassette mit chirurgischen Instrumenten zeugt vom hohen Stellenwert der Chirurgie. Und Joseph II., der Sohn Maria Theresias, setzte noch weitere „richtig revolutionäre“ Ideen um: Er zentralisierte mit dem Neubau des Allgemeinen Krankenhauses, dem heutigen „Alten AKH“, etliche bis dahin getrennte Einheiten.

Soziale Folgen

Der zweite Teil der Ausstellung beleuchtet Bedrohungen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Dafür bietet Wien reichlich Anschauungsmaterial. Stellvertretend sind im Prunksaal Pest, Cholera und die Pocken angeführt. Maria Theresia, die selbst drei Kinder durch die Krankheit verlor, wollte das gerade aufkommende Impfen etablieren. „Es wurde breit informiert, sogar bis zu den Priestern. Heute würde man das eine Impfkampagne nennen“, sagt Kiegler-Griensteidl.

Innovationen wie das Kanalsystem und die Hochquellwasserleitungen sind wiederum die Reaktion auf große Cholera-Ausbrüche im 19. Jahrhundert. „Die Verantwortlichen haben erkannt, dass die schlechten Lebensbedingungen der Menschen Infektionen begünstigen. Die erste Hochquellwasserleitung von 1873 war der Durchbruch. Damit wurde die Cholera in Wien tatsächlich besiegt“, erklärt die Kuratorin.

Was die Rolle der Frauen in der Medizin betrifft, unterschied sich Wien allerdings nicht von anderen großen Zentren: Sie wurden bis weit ins 19. Jahrhundert von der akademischen Laufbahn ausgeschlossen. „Wir aber wollten Frauen nicht unberücksichtigt lassen“, sagt Kiegler-Griensteidl. Etwa Bianca Bienenfeld, die 1904 als zweite Frau in Österreich in Medizin promovierte und die erste Gynäkologin war. Schon im 19. Jahrhundert mussten Hebammen nach einer eigenen Schulausbildung an der Universität eine Prüfung ablegen. „Die Hebammen waren sozusagen die ersten Frauen an der Uni.“

Kommentare