Igel in Wien: Wo sie sich am wohlsten fühlen

Europäischer Igel: Diese Wildtiere sind dämmerungs- und nachtaktiv und können bis zur Morgendämmerung mehrere Kilometer zurücklegen. Die Reviere von Dachsen meiden sie aber.

Igel und Dachse haben eines gemeinsam (abgesehen davon, dass sie beide nachtaktiv sind): Sie können sich erfolgreich an städtische Lebensräume anpassen – und werden deshalb auch in Wien in Parks, Gärten oder Waldgebieten immer wieder gesichtet. Solche Beobachtungen von Privatpersonen hat jetzt ein Forschungsteam ausgewertet.

Demnach gehen sich die beiden Wildtierarten offenbar aus dem Weg und besiedeln auf kleinem Raum unterschiedliche Lebensräume in der Stadt. Aber welche Gründe gibt es dafür?

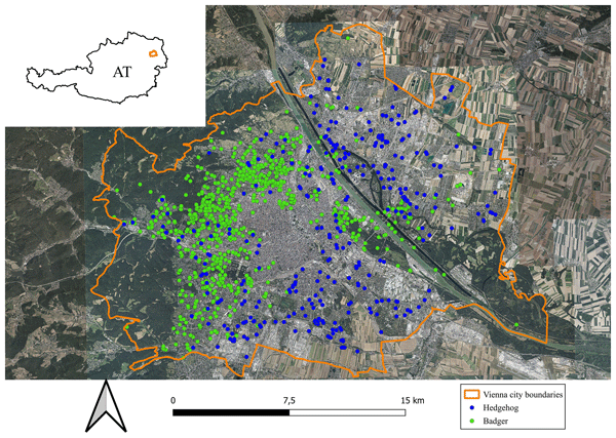

Konkret handelte es sich um Daten von zwei Citizen-Science-Plattformen. „Citizen Science“ bedeutet „Bürgerwissenschaft“. Zwischen 2012 und 2023 haben Bewohnerinnen und Bewohner Wiens 356 Igel- und 918 Dachs-Sichtungen gemeldet.

Studie über das Verhalten der Wiener Igel

Diese Daten waren die Grundlage für eine Studie, geleitet von der Universität für Bodenkultur, an der auch das Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung der Veterinärmedizinischen Universität Wien beteiligt war.

Dachse graben ihre Baue am liebsten in Hanglagen in Laubwäldern. Sie benutzen diese über mehrere Generationen und ziehen darin auch ihre Jungen auf.

Es gab kaum Igelmeldungen in Gebieten Wiens, aus denen Dachs-Sichtungen berichtet wurden

Co-Studienautor vom Konrad-Lorenz-Institut

Warum Igel manche Gebiete Wiens meiden

„Igel haben als natürliche Feinde nur den Uhu und den Dachs. Möglicherweise ist ihre Überlebenschance dort, wo Dachse leben, so reduziert, dass sie in deren Revieren kaum zu sehen sind.“

Dachse wurden in höherer Zahl aus dem hügeligeren Bereich der Stadt gemeldet, vor allem aus dem westlichen Rand der Stadt zum Wienerwald hin: „Der Dachs bevorzugt generell Hanglagen, weil dort seine unterirdischen Baue eher trocken bleiben als in flachen Gebieten, wo Grundwasser leichter eindringen kann.“

Streng getrennt: Die grünen Punkte auf diesem Satellitenbild von Wien zeigen Sichtungen von Dachsen, die blauen Punkte Sichtungen von Igeln.

Je steiler die Hanglage war, desto weniger Igelsichtungen gab es. Hanglagen bringen mehr Verbauung mit sich: Stützmauern, Böschungen, Terrassierungen etc. „Das aber sind alles Barrieren für Igel, die ihren Lebensraum zerschneiden.“

- Bei Citizen Science werden wissenschaftliche Projekte unter Mithilfe oder komplett von interessierten Laien durchgeführt. Die Citizen Scientists melden z. B. Beobachtungen, führen Messungen durch oder werten Daten aus.

- Für sein Forschungsprojekt analysierte das Team Daten der zwei langfristigen Citizen-Science-Projekte stadtwildtiere.at sowie roadkill.at.

- Diese und zahlreiche weitere Projekte finden sich auf der Onlineplattform citizen-science.at.

Wenn Mauern, aber auch zu eng geflochtene Zäune Hindernisse für die Igel bilden, müssen sie viel weitere Strecken zurücklegen, um ausreichend Insekten, Schnecken und anderes Futter zu finden. „Das schwächt sie und erhöht auch die Gefahr, überfahren zu werden“, betont Zink.

Wo Igel es in Wien am leichtesten haben

In großen Kleingartensiedlungen wie etwa in der Donaustadt sei es für Igel hingegen viel leichter voranzukommen: „Das funktioniert dort grundsätzlich relativ gut.“

Umwege bei der Futtersuche aufgrund von Hindernissen schwächen die Igel und erhöhen auch die Gefahr, dass sie überfahren werden.

Auch Friedhöfe sind sehr gute Lebensräume für Igel (siehe auch weiter unten): „Natürlich kommen dort manchmal auch Dachse vor. Sie sind aber wegen ihrer intensiven Grabungen auf Friedhöfen nicht sehr beliebt und werden oft vertrieben.“

Die Sichtungen von Bürgerinnen und Bürger „machen solche Projekte erst möglich“, betont Zink. „Schließlich haben wir als Forschende ja keinen Zugang zu Privatgrundstücken oder auch Firmenarealen.“

Wie Citizen-Science-Projekte bei der Stadtplanung helfen

Die Studie zeige, dass Citizen-Science-Projekte eine gute Datenquelle sein können, um die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Wildtier besser zu verstehen. „Die Ergebnisse haben auch Bedeutung für die Stadtplanung, wenn es etwa darum geht, verkehrsberuhigte Zonen zu erhalten oder neu zu schaffen.“

In einer weiteren Untersuchung wollen die Wildtierökologen den Umfang von Umwegen untersuchen, die Igel zurücklegen müssen, um ausreichend Futter zu finden. (Klein)gartenbesitzern gibt Zink schon jetzt einen Tipp: „Ein Loch im Zaun oder einem Mäuerchen in der Größe von 10 x 10 Zentimetern reicht aus, dass ein Igel hindurch kann – und erhöht Ihre Chance auf eine Igelsichtung deutlich.“

Der wissenschaftliche Fachartikel über die Wiener Igel und Dachse ist im Journal Web Ecology erschienen.

Friedhöfe als Lebensraum für Wildtiere

Friedhöfe sind nicht nur für Igel ein guter Lebensraum. „Für die heimische Flora und Fauna bietet ein naturnah gestalteter Friedhof eine Fülle an attraktiven Lebensräumen“, sagt Carolina Trcka-Rojas vom Naturschutzbund Österreich. „Wenn Friedhöfe richtig gepflegt werden, leisten sie also einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz.“

Bereits 2023 konnten im Rahmen des Projekts „Biodiversität am Friedhof“ mehr als 500 Insekten- und 80 Vogelarten auf den 46 städtischen Friedhöfen in Wien nachgewiesen werden. Darüber hinaus auch noch vier Amphibien-, fünf Reptilien- und 14 Säugetierarten.

Auch der Waldkauz kommt auf vielen Friedhöfen vor.

„Alte Baumbestände und Gehölze bieten Vogelarten, die ganzjährig Friedhöfe bewohnen, wie Amsel, Rotkehlchen, Zaunkönig wie auch viele Meisenarten, Lebensräume“, so der Naturschutzbund. Aber auch Spechte und der Gartenrotschwanz sind „Friedhofsbewohner“. Zu den Säugetieren zählen neben dem Igel auch der Siebenschläfer, die Haselmaus oder Fledermäuse. Friedhöfe sind überdies ein ideales Umfeld für Moose und Flechten.

Und ein einziger großer Laubbaum reinigt in einer Stunde bis zu 4.000 Kubikmeter Luft, dabei werden täglich rund zehn Kilogramm Kohlendioxid gebunden, sowie jährlich 100 Kilogramm Staub aus der Luft gefiltert.

Tierbeobachtungen auf Friedhöfen kann man unter anderem auf der Citizen-Science-Plattform des Naturschutzbundes www.naturbeobachtung.at teilen.

Kommentare